В этой статье мы поговорим о полтинниках, полтинах и 50-копеечных монетах. Появившись в 1654 году при Алексее Михайловиче, деньги этого номинала сменили множество материалов изготовления и вариантов оформления. Жизненный путь полтины в виде монеты напоминает символический круг, когда, отправившись в дальнюю дорогу, приходишь в то же самое место, пусть даже для этого пришлось обогнуть половину земного шара. Однако, полтина, как средство расчёта, зародилась ещё в так называемый «безмонетный» период. Первым русским рублём считается удлиненный брусок серебра, грубо обрубленный по концам. Деление рубля пополам образовывало полтину. Почему же «полтина», а не «полурубль»?

Оказывается, в древнерусском языке синонимом рубля было слово «тин», также происходящее от процесса рубки. В словаре Даля можно найти упоминание: «Рубль и тин одно и то же, откуда и полтина, полрубля». Поэтому полтина – это фракция серебряного слитка. Но куда интереснее судьба полтины, когда она превратилась в монету. О ней и будет наша статья. В ходе чтения вы не только увидите, как выглядела полтина в разные времена, но и познакомитесь со списком из девяти самых дорогих полтин Российской империи, а также увидите три самых дорогих советских полтинника, каждый из которых стоит больше миллиона.

Медный полтинник Алексея Михайловича

В виде монеты полтина впервые воплотилась при Алексее Михайловиче. Опробовав перечеканку серебряных талеров в рубли и запустив в оборот разрубленные на четвертушки европейские монеты с надчеканом в виде полуполтинников, царь озаботился созданием других номиналов. Россия продолжала испытывать жесточайший дефицит серебра, поэтому новые деньги решили чеканить из меди. Так появился медный полтинник. Сохранилось более десятка заведомо подлинных монет того выпуска, в том числе та, которую можно увидеть в экспозиции Эрмитажа. Из-за дефекта вес данного полтинника равен 19,9 грамма, хотя нормативная масса должать быть 20,5 грамма. Оформление аверса схоже с серебряным рублём того же года выпуска за исключением маленькой детали: на рубле конь скачет, а на полтиннике идёт. Вероятно, столь характерное отличие сделали, чтобы неграмотные люди не путали эти два номинала и отличали посеребрённые полтинники, которые им могли подсовывать под видом рубля. Дата выпуска «Лета 7162» указана буквами церковно-славянского алфавита. В нашем летоисчислении она соответствует 1654 году.

Полтины Петра I

Очередные монеты достоинством в полрубля, но уже из серебра, возникают в 1699 году, когда полным ходом идёт подготовка денежной реформы Петра I. На лицевой стороне пробных полтин, представленных в Эрмитаже, запечатлены два пути, по которым могла отправиться чеканка российских портретных монет: поясной портрет Петра Алексеевича с царскими регалиями и профильный портрет самодержца, выполненный в стиле римских патрициев.

Победило второе направление, и уже в 1701 году появляются первые полтины для оборота (серебро 833-й пробы, вес - 14 грамм, диаметр - 33-35 мм). За четверть века чеканки этого номинала иконография монет Петра I совершила несколько витков эволюции. Его доспехи обретали то герб России, то волнообразную арабеску, то пальмовую ветвь – символ триумфа. Со временем в титуле Петра I появляется именование «император». Менялся и царский профиль: год от года Пётр Алексеевич всё больше теряет юношеские черты, его голова тяжелеет, укрупняется, кажется всё массивнее.

Происходят знаковые изменения и на реверсе. Обозначение «МАНЕТА ДОБРАЯ» уступает место надписи «МОНЕТА НОВАЯ» (серебро 728-й пробы, вес – 14,22 грамма, диаметр - 32-34 мм). На поздних петровских рублях орла на реверсе сменила монограмма из четырёх перекрещивающихся букв «П» в сопровождении четвёрки императорских корон, а вот на полтине орёл удержался. Важной особенностью стал отказ от указания даты церковно-славянским написанием и переход на цифровое обозначение. Однако именно полтина стала единственным номиналом 1722 года, дату которого можно повстречать и в виде букв - «҂АѰКВ». Впрочем, с 1718 по 1722 гг. дата числом чеканилась в составе гуртовой надписи и порой не совпадала с той, что указывалась на реверсе.

Медные платы и серебряные полтины Екатерины I и Петра II

Если выпуск серебряных денег крупного достоинства при недолговременном правлении его вдовы (1725-1727 гг.) и внука (1727-1730 гг.) продолжился по канонам, заложенным Петром Великим, то в ряду медных расчётных знаков случилось удивительное прибавление. Начинает работать Платный монетный двор Екатеринбурга, выпускавший клеймёные квадратные деньги по примеру шведских из расчёта 10 рублей на пуд меди. В линейке плат полтина уступает по весу и размеру лишь рублю. Её масса - 819,03 грамма. А нормативные значения длины и ширины - 139x139 мм.

Полтины Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны

Серебряные половинки рубля периода правления Анны нумизматы разделяют по периодам, каждый из которых характерен своим типом портрета. Первый период (1731-1734 гг.) имеет разновидности по смещению императрицы к левому краю или центру, размеру головы и наличию украшений. Второй период (1734-1737 гг.) коллекционеры называют «Тип 1735 года». Здесь различают монеты по особенностям оформления кулона на аверсе и креста державы на реверсе. Интерес представляет ошибка в титуле Анны, где гравёр утерял букву «Е». Последний период (1738-1740 гг.) поделён на две группы, имеющие существенные отличия в портрете Анны: «Петербургский тип» и «Московский тип». Между двумя императрицами вклинилось правление самодержца-младенца Иоанна Антоновича. Полтины с его портретом невероятно редки, так как его преемница Елизавета велела уничтожить монеты предшественника и сурово наказывать даже за их хранение. Для Елизаветы Петровны полтины чеканил как монетный двор Москвы (1742-1749 гг.), так и монетный двор Санкт-Петербурга. У последнего полтины разделяют на «Поясной портрет 1742-1745 гг.», «Погрудный портрет 1743-1754 гг.» и «Портрет работы Б. Скотта 1754-1761 гг.». К концу правления Елизаветы полтина – это монета из серебра 802-й пробы весом 12,93 грамма при диаметре 33-35 мм.

Золотые полтины Елизаветы и Екатерины II

Во времена Елизаветы также появились удивительные деньги, но уже не из меди, а из золота. Коллекционеры называют их «для дворцового обихода». Старшим номиналом была двухрублёвка, за ней следовал рубль, а замыкала эту линейку монет золотая полтина, которая чеканилась только в 1756 году. Считается, что монеты использовались как фишки в карточной игре при дворе императрицы. Но многие исследователи указывают, что эти золотые деньги ходили и вне двора, так как начеканено их было изрядное количество. Например, в Ригу к генерал-фельдмаршалу Апраксину в составе груза из полуимпериалов и империалов были отправлены и золотые рубли для расчётов с европейскими поставщиками. При Екатерине II аналогичные полтины из золота выпускали с датами «1777» и «1778» (золото 917-й пробы, вес - 0,65 грамма, диаметр - 12,5 мм).

Серебряные полтины Екатерины II

Полтина играет немаловажную роль для главного героя повести Пушкина «Капитанская дочка». Она служит незримой связью между Петром Андреевичем Гринёвым и Емельяном Пугачёвым. «Я позвал вожатого, благодарил за оказанную помочь и велел Савельичу дать ему полтину на водку. Савельич нахмурился. "Полтину на водку! — сказал он, — за что это? За то, что ты же изволил подвезти его к постоялому двору? Воля твоя, сударь: нет у нас лишних полтин"». В результате вместо полтины Гринёв одаривает Пугачёва заячьим тулупом. Но полтине ещё суждено проявить себя в сюжете. «"Да еще, — примолвил, запинаясь, урядник, — жалует он вам… полтину денег… да я растерял ее дорогою; простите великодушно"… "Добро, — сказал я, — прерывая спор. — Благодари от меня того, кто тебя прислал; а растерянную полтину постарайся подобрать на возвратном пути, и возьми себе на водку"». Мистическим образом полтина, не попавшая к Пугачёву, отказывается приходить и в руки Петра Андреевича. Неизвестно, как выглядела «пушкинская» полтина, ведь во времена Екатерины II портрет императрицы имел три типа в зависимости от периода чеканки. В первые годы (1762-1765 гг.) перед нами настоящая красавица, чью шею украшает изящный шарфик. Далее (1766-1776 гг.) шарф покидает шею императрицы. На последнем же варианте (1777-1796 гг.) с монеты смотрит пожилая женщина, выглядящая мудро, но устало.

Полтина Павла I

Павловская полтина

Павловская полтина

Поставить на одну из сторон полтины монограмму из четырёх «П» довелось не Петру, а Павлу. Сын Екатерины II коренным образом изменил оформление полтины. Павловский крест из четвёрки «П» сменил на аверсе императорский профиль. Если известен редчайший пробный рубль с портретом Павла I, то об аналогичной полтине никто никогда не слышал. На реверсе тоже нашлось место не Государственному гербу – двуглавому орлу, бессменно пребывавшему на всех прежних полтинах, а четырёхстрочной надписи «НЕ НАМЪ, НЕ НАМЪ, А ИМЯНИ ТВОЕМУ» (сокращенная цитата из 113 Псалма: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей»). Теперь подобным образом выглядело всё серебро, начиная от полуполтинника и выше, и золотые монеты.

Полтины Александра I

Новый государь возвращает Государственный герб на монеты крупного достоинства. Однако категорически против возвращения портрета. Из общероссийских монет, выпущенных при его правлении, с профилем Александра наиболее известны пробные рубли с разными датами (видимо, разговоры о чеканке царского портрета периодически возобновлялись), но ничего не известно о портретных полтинах. На аверсе сначала исчезнет линия, разделяющая орла и кольцевую надпись с указанием номинала и даты, а после преобразится сам орёл. На реверсе произойдёт смена надписи в четыре строки «ГОСУДАРСТВЕННАЯ РОССIЙСКАЯ МОНЕТА» на иные четыре строки, сообщающие «ЧИСТАГО СЕРЕБРА 2 ЗОЛОТН 10 ½ ДОЛЕЙ» (используется серебро 868-й пробы, вес монеты - 10,37 грамма, диаметр - 28,5 мм).

Полтины Николая I

Через год «Орла с поднятыми крыльями» сменяет «Орёл с опущенными крыльями» или, как его ещё называют нумизматы, «Масонский орёл», но с 1832 года орлиные крылья вновь поднимутся. Тогда же номинал и содержание чистого серебра поменяются сторонами. В изображении орла разных лет чеканки имеются отличия, поэтому коллекционеры разбивают этот тип полтины на пять групп: «Орёл образца 1832-1842 гг.», «Орёл образца 1843 гг.», «Орёл образца 1845-1846 гг.», «Орёл образца 1848-1852 гг.» (Святой Георгий в плаще) и «Орёл образца 1854-1858 гг.» (Святой Георгий без плаща). Особняком стоят монеты Варшавского монетного двора, чеканившиеся в период 1842-1854 гг. и различающиеся друг от друга по форме орлиного хвоста на аверсе и размеру банта на реверсе. Существуют и платиновые полтины 1826 и 1827 года СПБ-НГ, отчеканенные в виде новодела тиражными штемпелями.

Полтина Рейхеля

Одной из самых таинственных монет отечественной нумизматики является портретная полтина, выпущенная вместе с рублём в 1845 году. Штемпели собственноручно резал знаменитый гравёр Яков Рейхель. Монета примечательная не вдавленным, а выпуклым гуртом, что указывает на явную чеканку не для оборота. Монета не имеет номинала, и принадлежность её к полтине определяет только надпись «ЧИСТАГО СЕРЕБРА 2 ЗОЛОТНИКА 10 ½ ДОЛЕЙ». Правда, это если смотреть на реверс. На гурте указан нормативный вес рубля, хотя по массе эта портретная монета равна полтине общероссийского образца. В.В. Уздеников выдвинул гипотезу, что полтина и рубль готовились к юбилею 20-летия царствования Николая I, но не были утверждены императором. Считается, что портрет Николая I на рейхелевских монетах 1845 года выполнен в лучших образцах медальерного искусства и по мастерству превосходит даже «семейный» рубль, штемпель которого готовил Уткин.

Полтины 1859-1885 гг.

Монеты второй половины XIX века

Монеты второй половины XIX века

Последний вариант царской полтины начали чеканить в 1859 году при Александре II. Первый год чеканки стал своеобразным переходным периодом, когда на одних монетах корона реверса была большой, а на других – малой. Но и в последующие годы размер орла на монетах одной даты мог «плавать». В таком виде полтина перешла в ведение Александра III, при котором чеканилась всего пять лет. В 1886 году на аверс возвращается портрет самодержца. Номинал чеканят теперь под орлом на реверсе, но пишется он уже «50 копеек» (с этого момента используется серебро 900-й пробы, вес монеты становится 10 грамм при диаметре 26,75 мм). Слово «полтина» навсегда покидает монеты Российской империи.

Самые дорогие полтины царской России

Приведены экземпляры, участвовавшие в публичных торгах. После наименования монеты следует дата и сумма продажи в валюте аукционной площадки. В скобках указана сумма в рублях по курсу на дату торгов.

- Подборка из 4 полтин 1701 года - 15.04.2017 - 240 000 000 ₽

- Полтина Рейхеля 1845 года - 24.10.2016 - 600 000 ₣ (37 665 780 ₽)

- Полтина 1701 года - 30.11.2014 - 370 000 $ (18 249 140 ₽)

- Полтина 1838 года СПБ Proof - 15.10.2014 - 325 000 ₣ (13 837 980 ₽)

- Полтина 1703 года (Большая голова) - 30.11.2014 - 230 000 $ (11 344 060 ₽)

- Полтина 1703 года (Малая голова, корона открытая) - 30.11.2014 - 230 000 $ (11 344 060 ₽)

- Полтина 1703 года (Кадашевский двор) - 14.10.2015 - 160 000 ₣ (10 380 352 ₽)

- Полтина 1860 года СПБ Proof - 15.10.2014 - 240 000 ₣ (10 218 816 ₽)

- Полтина 1741 года ММД - 03.12.2016 - 10 000 000 ₽

Советский полтинник

1917 год положил конец царскому правлению в России, а Временное правительство продержалось у власти считанные месяцы. После захвата власти большевиками в стране началась гражданская война, в ходе которой свои денежные знаки выпускали все кто угодно: командования различных армий, региональные и городские администрации, даже отдельные предприятия. Впрочем, из-за возросших цен, лишь немногие из них имели номиналы в копейках. Вскоре началась гиперинфляция, цены на многие товары стали исчисляться в миллионах рублей, и о копейках все попросту забыли.

Натурализация хозяйственных отношений, гиперинфляция и рост эмиссии привели к расстройству денежной системы. Обесценившиеся деньги не могли служить мерой стоимости, поэтому победившие в войне большевики ввели карточную систему. Молодое Советское государство остро нуждалось в денежной реформе, которая и была проведена в 1922-1924 гг. в три этапа. На втором этапе реформы, состоявшемся в 1923 году, были введены бумажные деньги номиналом «50 копеек». Изображение на них напоминало монету соответствующего номинала. В реальности монеты с таким дизайном никогда не чеканились.

К третьему, завершающему обмену денег коммунистические власти готовились задолго. Уже с 1921 года началась чеканка серебряных монет с символикой РСФСР на вновь открывшемся Петроградском монетном дворе. Монеты с гербом СССР начали чеканить лишь с 1924 года. Декретом ЦИК и СНК СССР от 22 февраля 1924 года «О чеканке и выпуске в обращение серебряной и медной монеты советского образца» предусматривался выпуск новых серебряных и медных монет. И все же монеты не успели отчеканить в достаточных количествах, поэтому на первых порах заменили их временными банкнотами копеечных номиналов. Имелась и банкнота номиналом «50 копеек».

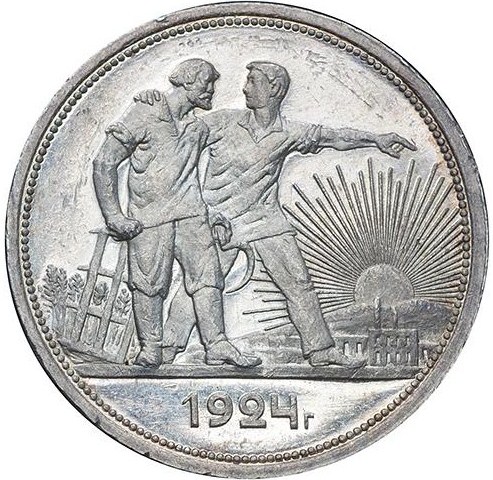

Все заготовленные монеты - и с гербом РСФСР, и с гербом СССР - были запущены в оборот одновременно, в апреле 1924 года. Из серебра 900-й пробы в обращении появились рубли и полтинники. Также были 20, 15 и 10 копеек, где использовался металл 500-й пробы.

На аверсе первых советских полтинников 1921 и 1922 гг. был изображён герб РСФСР, а на реверсе – пятиконечная звезда. У монет 1924-1927 гг. дизайн несколько сложнее. Во-первых, герб РСФСР заменяется гербом СССР, а номинал «50 копеек» меняется на «один полтинник». К тому же достоинство монеты теперь указывается на аверсе, а не на реверсе. На последнем появляется изображение кузнеца, занёсшего молот над наковальней. Динамичность картине придают летящие в стороны искры. Возможно, миниатюра символизирует большую работу, которую предстоит пройти молодому государству на пути построения коммунизма. За спиной кузнеца изображен плуг и серп, а под его ногами – зубчатое колесо. Первые являются атрибутами крестьянина, второе – символом технологического прогресса. Эти предметы, подобно гербу Советского Союза, должны олицетворять единство рабочих и крестьян.

И все же, у этого рисунка есть один недостаток: рукоятка молота настолько длинная, что кузнец явно промахнется мимо наковальни. Объясняется это тем, что создатель дизайна монеты - известный медальер Антон Фёдорович Васютинский - сделал его на основе своей ранней работы «Геркулес, убивающий трехглавую гидру». Длина дубины в руках Геркулеса именно такая, какая требуется, чтобы попасть по голове гидры.

Монеты в 50 копеек чеканились сразу на двух монетных дворах: в Ленинграде и Лондоне (Великобритания). Полтины, выпущенные в СССР, имели на гурте буквы «П.Л.», обозначающие инициалы Петра Латышева, который занимал должность минцмейстера – так назывался начальник монетного двора или его отделения. Полтину иностранного производства можно отличить по буквам «Т.Р.» - по имени Томаса Роуза, руководившего выпуском советских денег в Англии. Известны и пробные полтинники с надписью через фиту («Ѳ.Р.») – они считаются раритетными.

Договор о чеканке советских полтинников на Королевском монетном дворе в Лондоне был заключен 10 апреля 1924 года. Предусматривалось, что правительство СССР предоставит рисунки монеты, а монетный двор изготовит по ним модели. При этом разрешалось вносить мелкие изменения в дизайн, чтобы улучшить внешний вид монеты. Когда художник Кругер Грей уже создал маточники для полтинника, из Москвы внезапно прислали другие маточники и сказали, что полтинники необходимо делать с их использованием, чтобы монеты были идентичны изготовленным на ЛМД. По мнению руководства Королевского монетного двора, присланные из СССР маточники были гораздо хуже британских. Начались споры между монетным двором и торгпредством.

Находившийся в тот момент в Великобритании управляющий монетными переделами ЛМД Петр Латышев осмотрел маточники, присланные из СССР, признал их неудовлетворительными и настоял на третьем варианте: использовать тот образец монеты, который он привез из Ленинграда. В результате, монеты британской чеканки все-таки отличаются от изготовленных в СССР. Наиболее заметной деталью является голова рабочего: на британских полтинниках она меньше по размеру, а на ленинградских - крупнее и сильно наклонена вперед.

Руководство Королевского монетного двора надеялось получить новый заказ на чеканку полтинников в 1925 году и предлагало все-таки использовать для нее британский вариант маточников. Но советское правительство посчитало, что ЛМД уже способен справляться с объемами чеканки монет, и новых заказов за рубежом больше никогда не делало.

«Платиновая» полтина

Отдельно хочется поговорить об инициалах «П.Л.» на гурте 50 копеек 1924 года. Точнее об одной конспирологической версии появления этих букв на советских полтинниках. Как известно, фантазия людей безгранична, поэтому родилась легенда о том, что на чеканку монеты «П.Л.» пошло якобы не серебро, а платина. Будто бы производство таких денег стало частью преступного плана по похищению запасов платины с монетного двора. Ориентируясь на сокращение «П.Л.», злоумышленники планировали изъять «платиновые» монеты из оборота. Несмотря на явную бредовость данной версии, история эта иногда всплывает на поверхность, однако доверять ей не стоит.

Буквы «А•Г» в составе гуртовой надписи

Но не все монеты, выпущенные в Петрограде, имеют на гурте инициалы Петра Латышева. В 1921-1922 гг. на монетном дворе чеканились полтины с буквами «А•Г». Дело в том, что непродолжительное время минцмейстером был Артур Гартман. Неизвестно, насколько большим был тираж партии «А•Г», но одно можно сказать точно – монет с датой «1922» сохранилось значительно меньше. Среди нумизматов эти полтинники ценятся выше.

Редкие «молотобойцы»

Известны «молотобойцы» 1924 года, чья гуртовая надпись выполнена старославянской вязью, как это было заведено ещё в Российской империи. Специалисты объясняют это тем, что небольшая часть монет случайно прошла через гуртильное кольцо, оставшееся с царских времён. На этих полтинниках инициалы минцмейстера «В.С.» (Виктор Смирнов).

Кстати, иногда можно найти полтинники и вовсе без гуртовой надписи. Если вы встретили такую монету, и это не китайская подделка (такие встречаются на российском рынке), то у вас в руках большая редкость. Однако не стоит покупать монеты в подозрительных местах – лучше предпочесть проверенный и надёжный магазин.

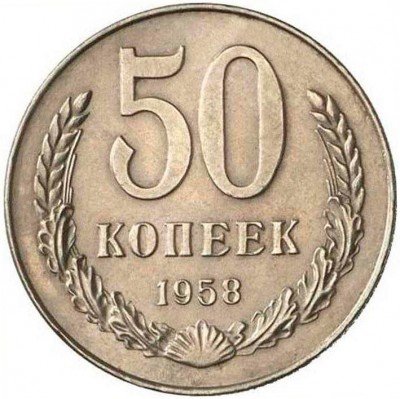

Монеты 50 копеек после реформы 1961 года

После 1927 года полтинники в СССР не выпускались более 50 лет. Были отдельные попытки создавать пробные 50-копеечные монеты (в 1929, 1936, 1941, 1953 гг.), однако ни одна из них так и не пошла в тираж.

Лишь во время денежной реформы 1961 года монеты с номиналом «50 копеек» наконец-то появились в обращении. Они были сделаны из нейзильбера, то есть сплава меди, никеля и цинка. Эти 50 копеек в разговорной речи также называли «полтинник». Они имели свое разговорное наименование, поскольку в те годы это была довольно крупная сумма: к примеру, по официальным данным, в 1967 году средний заработок колхозников в месяц составил 63 рубля, а минимальная зарплата в производственной сфере равнялась 40 рублям.

В 1967 году был выпущен единственный в истории памятный полтинник. Он посвящен 50-летию Октябрьской революции.

В самом конце существования СССР, в 1991 году, были также выпущены маленькие медно-никелевые 50 копеек. Вместо герба СССР, на них были изображены здания Московского Кремля. Монетный ряд, куда они вошли, получил у коллекционеров прозвище «серия ГКЧП».

Современные монеты 50 копеек

Свои 50-копеечные монеты появились в Российской Федерации лишь во время реформы 1998 года. Их делали из латуни, изображая на аверсе всадника с копьем. Правда, из-за низкой стоимости, эти монеты уже никто не называл полтинниками: скорее слово «полтинник» можно было услышать в адрес бумажных 50 рублей.

В 2006 году материал изготовления заменили на более дешевую сталь с латунным покрытием. Последний раз эти монеты чеканились в 2015 году, после чего их выпуск был остановлен. К настоящему моменту они уже сильно обесценились и почти исчезли из оборота.