Будущий герой Русско-японской войны 1904 г., флотоводец, вице-адмирал Российского императорского флота Степан Осипович Макаров родился в 1848 г. в Николаеве. Его отец был морским офицером, а мать происходила из семьи потомственных военных. Когда Степану исполнилось 10 лет, семья переехала в Николаевск-на-Амуре, где Макаров поступил в морское училище. За годы учебы он побывал во многих зарубежных походах российского флота, включая первую экспедицию к берегам Северной Америки в 1863-1864 гг. В августе 1865 г. молодой штурман, унтер-офицер Степан Макаров начал службу на корвете «Варяг», через год поступил на флагманское судно «Аскольд» и совершил переход на Балтику вокруг Африканского континента. В общей сложности вице-адмиралу Макарову пришлось служить на 9 военных кораблях.

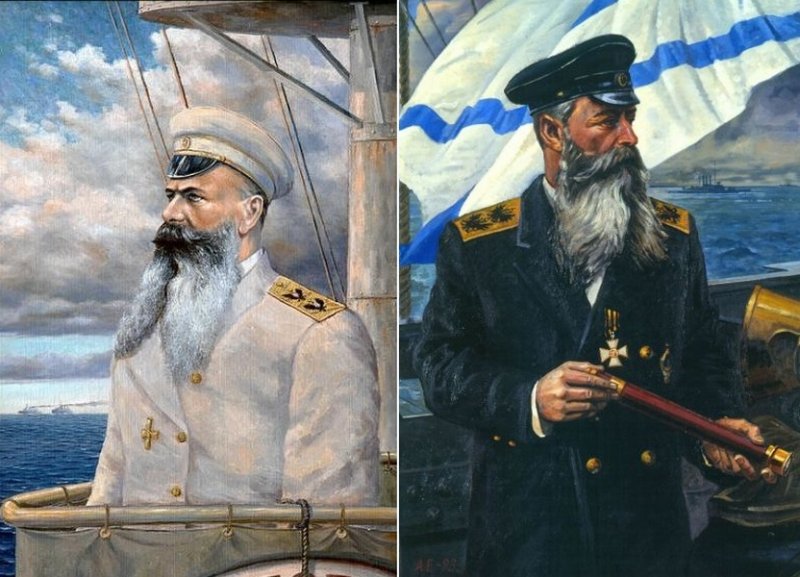

Вице-адмирал Макаров в 1900 г.

Вице-адмирал Макаров в 1900 г.

Мичман Макаров на корвете «Аскольд», 1866 г.

Мичман Макаров на корвете «Аскольд», 1866 г.

В 1867 г. 19-летний мичман Степан Макаров опубликовал первую научную статью, ставшую началом его карьеры морского изобретателя и кораблестроителя. Он придумал новый класс военных кораблей – минный транспорт для быстрой доставки высокоманевренных подъемных минных катеров к месту морского сражения или к району постановки минных заграждений. Степан Макаров был автором теории непотопляемости – способности судна оставаться на плаву при самых тяжелых повреждениях. В 1873 г. на Всемирной выставке в Вене он продемонстрировал свое изобретение – пластырь для заделки пробоин судов, обеспечивавший успех борьбы за живучесть корабля. Практическое использование теории Макарова на броненосце «Орёл» позволило кораблю остаться на плаву после 140 артиллерийских попаданий при Цусимском сражении. Задраивание водонепроницаемых переборок и наполнение неповрежденных отсеков морской водой выровняли опасный крен корабля.

Макаров заложил основы строительства и использования ледокольного флота России, а в 1895 г. разработал русскую семафорную азбуку для связи кораблей в условиях радиомолчания. Научный труд Макарова «Рассуждения по вопросам морской тактики», опубликованный в 1897 г., вызвал огромный интерес военных моряков всего мира и был переведен на многие иностранные языки, в том числе на английский, итальянский, испанский, японский и турецкий.

В 1876 г. лейтенант Степан Макаров начал службу на Черноморском флоте. Во время Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. он впервые в России успешно применил для атаки вражеских судов самодвижущуюся мину – торпеду Уайтхеда, в мае 1877 г. подорвавшую в устье Дуная турецкий сторожевой корабль. В августе минные катера Макарова атаковали турецкий броненосец на рейде Сухума (современный Сухуми), из-за чего «Ассари Шевкет» получил пробоину и сел на грунт. В декабре 1877 и январе 1878 г. русские моряки торпедировали турецкий броненосный корабль «Интибах», стоявший на рейде Батума (современный Батуми).

Адмирал Макаров со своим штабом на броненосце «Петр Великий», 1896 г.

Адмирал Макаров со своим штабом на броненосце «Петр Великий», 1896 г.

Адмирал Макаров на современных картинах

Адмирал Макаров на современных картинах

Адмирал Макаров с семьей. 1890-е гг.

Адмирал Макаров с семьей. 1890-е гг.

В 1879 г. Степан Осипович женился на Капитолине Якимовской (1859-1946), дочери военно-морского инженера. У пары родилось трое детей: Ольга, Александра и Вадим (1891-1964). В 1923 г. Вадим Степанович Макаров эмигрировал в США, где занялся созданием систем вооружения флота. Он был почетным гражданином Бостона и основателем Американского общества русских морских офицеров.

С 1881 по 1889 г. Степан Осипович Макаров командовал кораблями «Тамань», «Князь Пожарский» и «Витязь». На последнем корвете он совершил кругосветное плавание: посетил ряд портов Европы, Америки и Японии, 8 июня 1887 г. пришел во Владивосток и через Тихий океан вернулся в Кронштадт.

По итогам 993-дневного плавания Макаров написал «Замечания командира корвета…», освещавшие все вопросы флотской жизни в походе, а также труд «“Витязь” и Тихий океан», за который в 1890 г. был удостоен премии Академии Наук и золотой медали Географического общества. После производства в контр-адмиралы Степан Макаров служил младшим флагманом Балтийского флота и главным инспектором морской артиллерии. В это время он изобрел так называемые «макаровские колпаки» из мягкой стали – наконечники, увеличивающие проникающую способность бронебойных снарядов. Позже это изобретение стали использовать на флотах всего мира.

В 1896 г., уже после службы на Тихоокеанском флоте, адмирал С.О. Макаров выдвинул идею создания мощного ледокольного судна и разработал проект ледокола «Ермак», построенного в России и спущенного на воду весной 1899 г. С его помощью был освоен Северный морской путь протяженностью около 5600 км, связавший Европу и Азию через Северный ледовитый океан.

После начала Русско-японской войны, с 1 февраля 1904 г. Степан Макаров командовал Тихоокеанским флотом России, чей штаб располагался в Порт-Артуре. Большую часть времени адмирал проводил на кораблях флота, готовя эскадру к сражению с японцами.

Великий князь Кирилл и адмирал Макаров на освящении госпиталя в Порт-Артуре, 1904 г.

Великий князь Кирилл и адмирал Макаров на освящении госпиталя в Порт-Артуре, 1904 г.

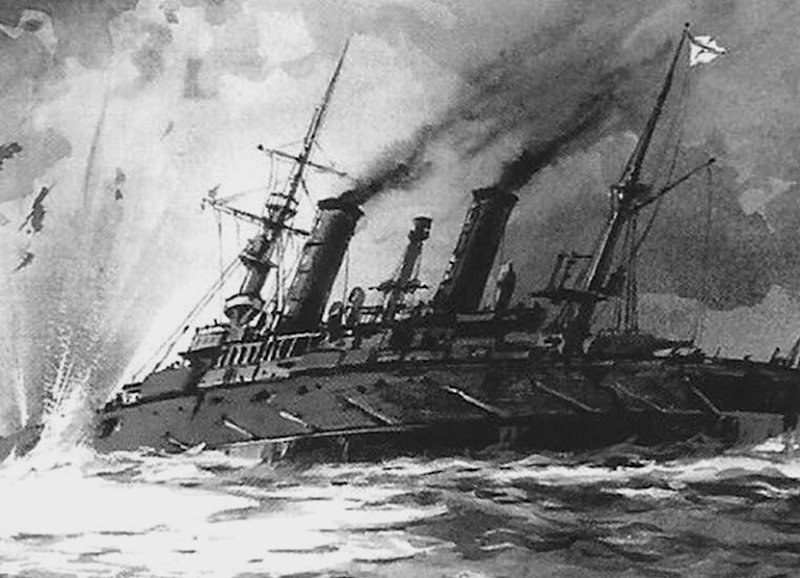

Гибель броненосца «Петропавловск»

Гибель броненосца «Петропавловск»

За короткие 36 дней командования Тихоокеанской эскадрой Степан Осипович Макаров успел проделать огромную работу по повышению боеспособности флота. Его личными стараниями был ускорен ввод в строй поврежденных кораблей, усилена оборона крепости с моря, создана система обороны внешнего рейда. Вице-адмирал Макаров лично руководил отражением атак японских миноносцев, выходил со своей эскадрой навстречу противнику, заставляя японцев каждый раз уклоняться от боя с русскими кораблями. Он первым оборудовал корабли Тихоокеанской эскадры радиостанциями и установил радиорубки в нескольких местах Тихоокеанского побережья.

В ночь на 31 марта 1904 г. минные катера японцев скрытно заминировали фарватер, ведущий к гавани Порт-Артура. Утром этого же дня эскадра, во главе которой следовал флагманский броненосец «Петропавловск», возвращаясь с маневров в порт, наткнулась на минное заграждение. Флагман, на борту которого находился вице-адмирал Степан Макаров, подорвался на связке мощных мин и затонул в течение двух минут. Вместе с адмиралом погибли более 600 моряков – нижних чинов и офицеров, а также друг адмирала, известный русский художник-баталист В.В. Верещагин. Остальные корабли эскадры уцелели и смогли спасти несколько десятков человек со стремительно затонувшего «Петропавловска». Не исключено, что если бы не гибель адмирала, итоги Русско-японской войны 1904-1905 гг. могли стать иными.

Память вице-адмирала Макарова увековечена в истории России и Украины: его именем назван город в Сахалинской области, три морских ВУЗа (Государственный университет морского и речного флота в Санкт-Петербурге, Николаевский кораблестроительный университет и Тихоокеанское ВВМУ во Владивостоке), улицы нескольких городов. Первый памятник Макарову, сооруженный на народные пожертвования, был открыт в Кронштадте в 1913 г. Другие памятники адмиралу установлены в Николаеве, Владивостоке, Смоленске.

Жетон, знаки и марка в память С.О. Макарова

Жетон, знаки и марка в память С.О. Макарова

Название «Адмирал Макаров» носили несколько советских военных кораблей. В настоящее время в составе Черноморского флота России находится гвардейский фрегат – сторожевой корабль «Адмирал Макаров», спущенный на воду в 2015 г. В 1949 и 1989 гг. Почта СССР выпустила марки, посвященные легендарному русскому флотоводцу. Нагрудный знак «Адмирал С.О. Макаров» выпускался в России в 2000-2020 гг., а в 2016 г. Санкт-Петербургский монетный двор отчеканил памятный мельхиоровый жетон в серии «Легенды российского флота» с портретом Степана Осиповича Макарова.