Среди лидеров белогвардейского движения времен Гражданской войны генерал Русской армии Николай Николаевич Юденич известен прежде всего неудачной попыткой захватить Петроград при помощи Великобритании и Эстонии. Однако наибольшую известность, уважение и славу «мастера импровизации» ему принес разгром турецких войск во время Первой мировой войны – в 1915-1916 гг. Николай Юденич командовал Кавказской армией. В декабре 1914 г. он прибыл в район турецкого Сарыкамыша, отменил запланированное отступление и атаковал силы врага, превосходящие русских в 3 раза. Потери в результате сражения составили 76 000 турок против 26 000 убитых и раненых русских солдат. Благодаря этому Русская императорская армия захватила стратегическую инициативу на Кавказе. За успешную операцию Николай Николаевич был произведен в генералы от инфантерии и награжден Орденом Святого Георгия 2-й степени, став последним, кому вручили эту награду.

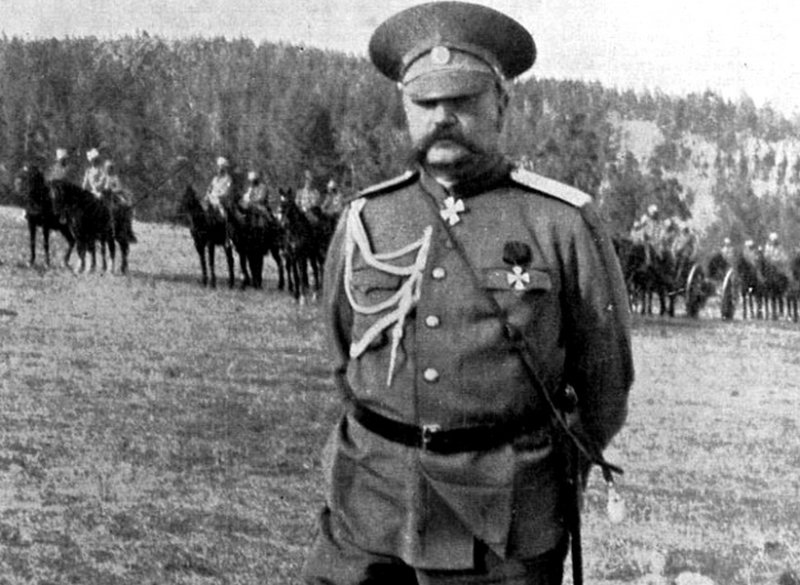

Н.Н. Юденич – репродукция из книги «История Белого движения»

Н.Н. Юденич – репродукция из книги «История Белого движения»

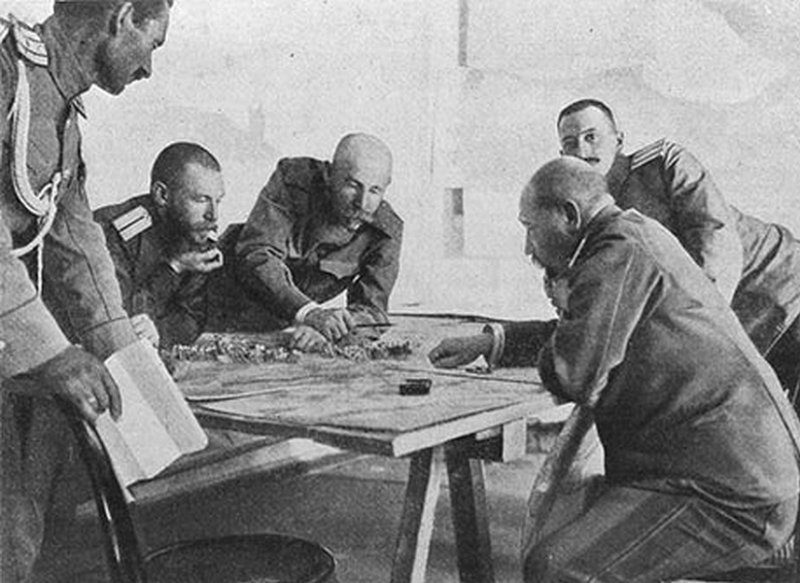

Юденич среди офицеров Северо-западной белой армии, 1919 г.

Юденич среди офицеров Северо-западной белой армии, 1919 г.

Н.Н. Юденич на Кавказе

Н.Н. Юденич на Кавказе

Николай Юденич родился 18 июля 1862 г. в семье дворянина Минской губернии Николая Ивановича, незадолго до этого переехавшего в Москву и начавшего там преподавать точные науки. Мать Коли, Агния Никитична, в девичестве Даль, была двоюродной сестрой знаменитого составителя «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимира Даля (1801-1872). В 17 лет Николай поступил в Александровское военное училище, готовившее офицеров для пехоты – инфантерии. Как один из лучших юнкеров, после окончания училища в 1881 г. Юденич получил право выбрать место будущей службы. Им стал Литовский полк, дислоцировавшийся в Варшаве. Закончив Николаевскую Академию Генштаба, Николай Николаевич в звании штабс-капитана возглавил роту лейб-гвардии Литовского полка. Далее последовала воинская служба в Туркестанском военном округе, где Н.Н. Юденич смог принять участие в Памирской экспедиции 1891-1894 гг. в должности начальника штаба Памирского отряда. Целью этого похода были установление границ Российской империи в Восточной Азии и раздел сфер влияния России и Британии на Востоке.

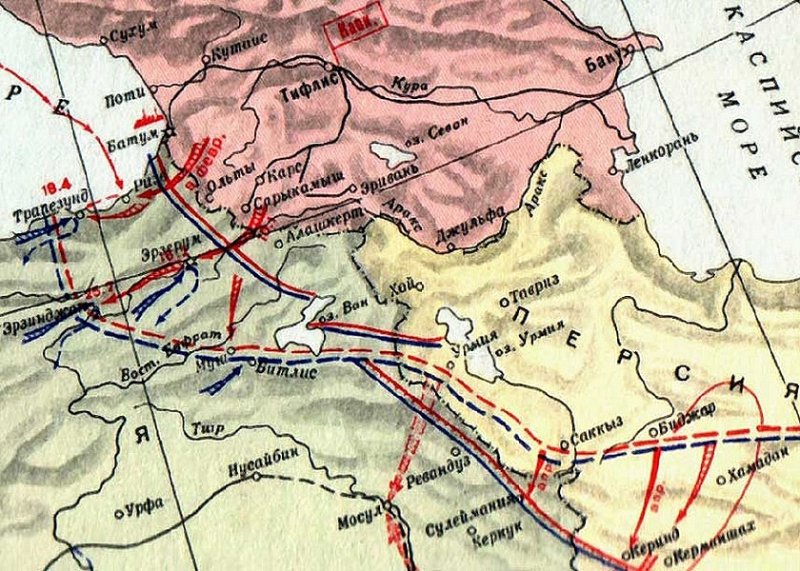

В 1902 г. 40-летний Юденич принял командование полком 6-й Восточно-Сибирской дивизии и спустя 3 года отличился в Мукденском сражении во время Русско-японской войны. За это Николай Николаевич был награжден Золотым оружием с гравировкой «За храбрость» и произведен в генерал-майоры. В бою за Мукден Юденич получил тяжелые ранения, после излечения которых в 1907 г. был назначен на должность генерала-квартирмейстера штаба Кавказского военного округа. В 1912 г. его произвели в генерал-лейтенанты и назначили начальником штаба Кавказского округа. Под руководством Юденича Кавказская армия в 1916 г. выиграла сражение под Эрзерумом, захватила Трапезунд и еще 4 стратегически важных для турок города. В феврале русская армия уже контролировала большую часть турецкой Западной Армении и не давала врагу никакой возможности приблизиться к границам России. Кроме того, в январе 1917 г. Юденич организовал наступление из Ирана в Месопотамию. Это вынудило турок перебросить часть своих войск на русский фронт и позволило британцам захватить Багдад.

Постоянные переброски частей Кавказской армии на запад страны вынудили Юденича издать приказ о переходе к обороне вместо планируемого ранее наступления в северной Турции. После Февральской революции 1917 г. военный министр Временного правительства А.Ф. Керенский (1881-1970) использовал этот приказ Юденича, чтобы отстранить Николая Николаевича от командования и отправить его в отставку. Из Тифлиса Юденич с семьей переехал в Петроград, а в августе 1917 г. принял участие в заседании Государственного совета в Москве и публично поддержал так называемый «Корниловский мятеж» - неудавшееся вооруженное восстание частей Лавра Корнилова, собиравшегося заменить «малодушное» правительство Керенского твердой военной диктатурой.

Юденич в штабе Кавказской армии, 1914 г.

Юденич в штабе Кавказской армии, 1914 г.

Кавказский фронт в 1916 г.

Кавказский фронт в 1916 г.

Английский танк армии Юденича, 1919 г.

Английский танк армии Юденича, 1919 г.

Во время начала Октябрьской революции Николай Юденич находился в Петрограде. Не приняв советскую идеологию и не разделяя цели большевиков, он ушел в антибольшевистское подполье, а в ноябре 1918 г. вместе с семьей бежал в Финляндию. Здесь он начал формировать белогвардейские части, опираясь на помощь своего товарища по Академии Генштаба, барона Карла Маннергейма, регента независимой Финляндии. Поставив своей целью изгнание большевиков из России, Юденич также вел переговоры с представителями стран Антанты – Англии и Швеции, менее чем через год сформировав белогвардейскую Северо-западную армию (СЗА). Осенью 1919 г. армия Юденича численностью около 20 000 человек, имея в составе свыше сотни орудий, 2 бронепоезда и 8 броневиков, начала наступление на Петроград. Британия передала Юденичу 6 танков, однако они не смогли принять участие в боях: тяжелые боевые машины буквально увязли в грязи размытых дорог.

Первый этап наступления сложился удачно, и 16 октября Юденич захватил Гатчину и Ямбург, а 20-го – Царское Село. В то же время, приблизившись к Петрограду, Юденич думал не о военной операции, а о том, как прокормить 800 000 голодающих жителей столицы. Он намеревался закупить продовольствие у американцев, финнов и эстонцев и даже начал заполнять огромные склады под Ревелем. В список продуктов входили мука, сало, молоко, колбасы, рис и другие крупы, зерно, картофель и овощи, сахар. Но Николай Николаевич не был политиком и не имел четкого представления политического устройства страны после победы над большевиками, считая, что потом все решит Учредительное собрание. Кроме того, самому Юденичу не хватало вооружения и обмундирования – в СЗА записались около 80 000 добровольцев, а поставить под ружье смогли только четверть.

Когда СЗА оставалось до столицы менее 20 км, отряды Красной Армии перешли в наступление. Для защиты Петрограда советская власть собрала всех, кого смогла – с Урала доставили красных башкир, с юга эшелонами передислоцировали красную конницу Григория Котовского, из петроградских рабочих и курсантов сформировали вооруженные рабочие отряды. Комитет рабочих и солдатских депутатов Шлиссельбургского порохового завода направил на фронт даже 14-15-летних подростков. Угроза столице была так велика, что В.И. Ленин, как председатель Совнаркома, писал: «Покончить с Юденичем (именно покончить — добить) нам дьявольски важно. Если наступление начато, нельзя ли мобилизовать ещё тысяч 20 питерских рабочих, плюс тысяч 10 буржуев, поставить позади их пулеметы, расстрелять несколько сот и добиться настоящего массового напора на Юденича?»

Памятник воинам СЗА Юденича в Ополье

Памятник воинам СЗА Юденича в Ополье

Могила Юденича и его жены в Ницце

Могила Юденича и его жены в Ницце

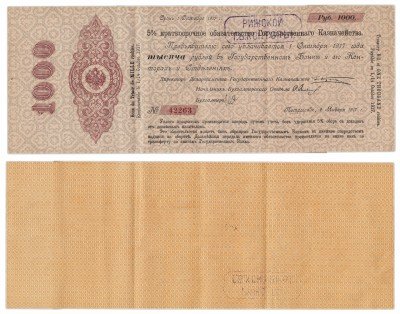

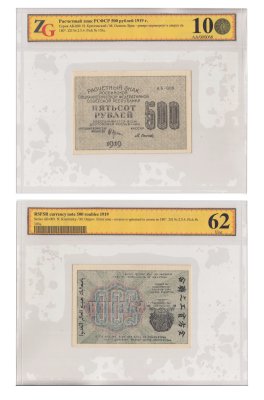

Кредитный билет полевого казначейства Северо-западного фронта достоинством 1000 рублей с подписью Юденича.

Кредитный билет полевого казначейства Северо-западного фронта достоинством 1000 рублей с подписью Юденича.

Необученность белой армии привела к отсутствию дисциплины. Приказы командования поздно доходили до растянувшихся по фронту частей и часто не исполнялись. Белогвардейцам не удалось перерезать Николаевскую железную дорогу, снабжавшую большевиков резервами. 21 октября Красной Армии удалось остановить Юденича и перейти в контрнаступление. К концу 1919 г. остатки частей СЗА оттеснили на эстонскую территорию, где они были разоружены и интернированы бывшими союзниками. 22 февраля 1920 г. генерал Юденич заявил о роспуске СЗА. Эстонцы его арестовали, но по требованию Антанты выпустили через несколько дней. Николай Николаевич с семьей эмигрировал сначала в Англию, а позже переехал во Францию, где поселился в Ницце. Он умер от туберкулеза 5 октября 1933 г. в возрасте 71 года.

В память о походе Юденича на Петроград в 1991 г. на Пулковских высотах был установлен первый в стране памятник белогвардейскому движению. В 2008 г. в с. Ополье Кингисеппского района Ленинградской области около церкви установили памятник воинам Северо-западной армии. Бонистам известны банкноты различного номинала, выпущенные Полевым казначейством Северо-западного фронта в 1919 г., на которых размещено факсимиле Главнокомандующего, генерала от инфантерии Н.Н. Юденича.