В этой статье мы поговорим о денежной реформе, проведенной в первые годы правления Николая II его министром финансов Сергеем Юльевичем Витте. Мы рассмотрим, как в Российской Империи был введен золотой стандарт и обеспечен свободный размен кредитных билетов на золотую монету. Мы обсудим, как готовилась и как проводилась эта реформа, а также как созданная в результате денежная система функционировала до начала Первой Мировой войны.

Денежная система Российской Империи до реформы Витте

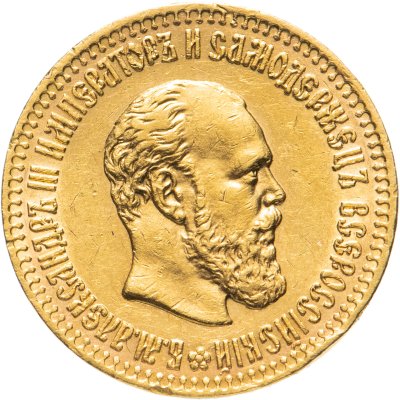

В годы правления Александра III продолжал действовать «Монетный устав» 1857 года. В 1885 году многие его положения были изменены, однако одна норма осталась нетронутой: «Государственная российская монетная единица есть серебряный рубль». Тем не менее, именно серебряных рублей, а в особенности «полноценных» серебряных монет 50 и 25 копеек, при Александре III чеканилось крайне мало. Объясняется это тем, что реальную основу денежной системы в те годы составляли не серебряные, а бумажные рубли, то есть кредитные билеты.

Когда-то, после реформы Е.Ф. Канкрина 1839-1843 гг., кредитные билеты свободно разменивались на монеты из благородных металлов, однако Крымская война 1853-1856 гг. потребовала значительных расходов, эмиссия билетов увеличилась, и в 1854 году правительство было вынуждено прекратить их свободный размен на золото, а в 1858 году - на серебро.

Позднее золотые монеты стали использоваться исключительно для внешнеторговых операций и уплаты таможенных пошлин. Кредитный рубль формально считался серебряным, и в каких-то небольших объемах серебряные монеты продолжали чеканиться все последующие годы, однако цена серебряных монет стала зависеть от биржевой цены металла. Торговцы платили за них бóльшую сумму кредитными рублями, чем обозначенный на них номинал, и в результате «полноценное» серебро выпадало из оборота. В разменных билонных монетах от 5 до 20 копеек стоимость серебра была ниже номинала, а потому они остались в обороте.

У власти было желание вернуть единообразие в российскую денежную систему и вновь обеспечить свободный размен кредитных билетов на монеты из драгоценных металлов. Однако вернуться к системе, существовавшей до Крымской войны, не представлялось возможным из-за падения мировых цен на серебро. На протяжении многих веков, вплоть до 1860-х годов, соотношение между ценой золота и серебра сохранялось примерно на уровне 1:15, а к середине 1890-х годов оно обрушилось до уровня 1:30, то есть серебро подешевело вдвое. Уже в первой половине 1870-х годов многие страны, имевшие биметаллическое (серебряно-золотое) денежное обращение, закрыли свободный размен бумажных денег на серебро и тем самым перешли на золотой стандарт. Будущая реформа в России также должна была предполагать введение золотого стандарта.

Соотношение между золотым и кредитным рублем устанавливалось в ходе биржевых торгов. С.Ю. Витте вспоминал, что в начале 1890-х гг. оно обычно находилось в пределах 65-75 золотых копеек за кредитный рубль. Рост стоимости кредитного рубля даже до уровня 80 золотых копеек уже считался негативным процессом, поскольку «произошла бы полная пертурбация во всех ценах на продукты», а потому при унификации денежной системы правильнее было не поднимать стоимость кредитного рубля до уровня золотого, а наоборот снизить стоимость золотого рубля до уровня кредитного. Проще говоря, девальвировать золотой рубль, сохранив неизменными все потребительские цены, выраженные в бумажных кредитных рублях. И после этого начать свободный размен кредитных билетов на уменьшившиеся в весе золотые рубли.

Биография С.Ю. Витте

Хотя подготовка к реформе была начата предшествующими министрами финансов, ее обычно связывают с именем Сергея Юльевича Витте, который возглавлял министерство финансов с 1892 по 1903 гг., а затем стал председателем Комитета министров.

Витте родился в 1849 году в Тифлисе, его отец был балтийский немец, а мать - русская. Его двоюродной сестрой являлась основательница Теософского общества Е.П. Блаватская. Вместе со своими братьями Витте получил потомственное дворянство в 1856 году благодаря заслугам отца. Высшее образование получил на физико-математическом факультете Новороссийского университета в Одессе. Вскоре после окончания университета, благодаря знакомству отца с министром путей сообщения, он поступил на службу в Управление Одесской железной дороги сразу на высокооплачиваемую должность и затем быстро рос по карьерной лестнице. Его непосредственным начальником был Иван Алексеевич Вышнеградский, который позднее станет министром финансов Российской Империи.

Помимо службы на железных дорогах Витте проявил себя и в другой, довольно неожиданной сфере. По его собственным воспоминаниям (правда, не нашедшим подтверждения в других источниках) в 1881 году после убийства императора Александра II именно он предложил бороться с террористами их же методами, и в результате была создана тайная монархическая организация «Священная / святая дружина». Ясно лишь, что Витте был членом этой организации под именем «брат № 113» и получал задания следить за народовольцами, возглавлял одну из ячеек дружины и занимался вербовкой новых членов. В этой же организации начинал свою карьеру еще один будущий глава правительства России - П.А. Столыпин.

А на основной службе Витте сумел проявить себя в сфере установления тарифов на грузовые железнодорожные перевозки. В 1886 году он стал управляющим Обществом Юго-Западных железных дорог, а в 1889 году - начальником Департамента железнодорожных дел Министерства финансов. С февраля по август 1892 года он возглавлял Министерство путей сообщения. 30 августа 1892 года Витте был назначен на пост министра финансов и сохранил эту должность в 1894 году после вступления на трон Николая II.

Подготовка денежной реформы

Первым на золотой стандарт перешло Великое княжество Финляндское, обладавшее значительной автономией в составе Российской Империи и выпускавшее собственные деньги. Еще в 1878 году там начался свободный размен банкнот на золотые монеты 10 и 20 марок, созданные на основе стандартов Латинского союза.

После вступления на престол Александра III началась подготовка к постепенному переходу на золотое денежное обращение основной части империи. Этим занимались министры финансов Николай Бунге (1881-1886) и Иван Вышнеградский (1887-1892). С 1884 года началось постепенное накопление казной «разменного» золотого фонда, который не использовался для гарантирования существовавших тогда бумажных денег и не воздействовал на текущее денежное обращение. С лета 1890 года правительство перешло к политике поддержания курса кредитного рубля на уровне 3:2, то есть 150 кредитных копеек за золотой рубль. Курс поддерживался путём покупки золота на рынке.

Впрочем, Витте не очень лестно отзывался о предшественниках: «Приготовления, сделанные ими, были сравнительно незначительны; в их время не был еще установлен окончательный план денежной реформы даже в общих чертах, не говоря уже о всех деталях». Витте утверждал, что имелись и другие обстоятельства, препятствовавшие реформе:

- Общество отвыкло от металлического денежного обращения, а его теория никем всерьез не изучалась. «Все привыкли к бумажно-денежному обращению, как люди привыкают к некоторым хроническим болезням».

- «Против этой реформы была почти вся мыслящая Россия: во-первых, по невежеству в этом деле, во-вторых, по привычке и, в-третьих, по личному, хотя и мнимому, интересу некоторых классов населения».

Кроме того, среди сторонников реформы не все были согласны с переходом именно на золотой стандарт. Витте писал: «Хотя в то время серебро уже значительно упало в своей цене, но многие из финансистов полагали или, вернее говоря, хотели верить, что это есть временное явление, что серебро может повыситься в цене и что оно, во всяком случае, не будет далее падать». Также Франция, обладавшая большими запасами серебра, пыталась уговорить Александра III перейти на серебряный стандарт, а не на золотой. Однако серебро продолжало падать, и летом 1893 года стоимость металла в «полноценных» серебряных монетах (1 рубль, 50 и 25 копеек) упала ниже их номинала. Серебряная монета перестала выпадать из обращения, и государство начало получать от ее чеканки монетный доход. Стало возможно вернуть в массовый оборот банковую серебряную монету. Но основывать денежную систему на металле с такой неустойчивой ценой было бы странно.

Таким образом, по словам Витте, он осуществил эту реформу буквально в одиночку, наперекор всем и пользуясь поддержкой исключительно молодого императора Николая II. Причем он хотел совершить ее быстро и неотлагательно, «чтобы его величество не внял тем возражениям, которые шли против меня в то время со всех концов России». В феврале 1895 года он подал императору доклад о необходимости введения золотого денежного обращения.

Как мы уже говорили, Витте решил не повышать стоимость кредитного рубля до уровня золотого, а девальвировать золотой рубль до уровня кредитного. Большинство населения России давно уже не видели золотых денег, все цены устанавливались в кредитных рублях, а потому «когда последовал 3 января 1897 г. указ, то все осталось так, как было: цены предметов не изменились, а потому никаких пертурбаций и не произошло».

Был еще вариант ввести вместо рубля какую-то другую денежную единицу. Витте хотел назвать ее «русь» или «рус». Даже были отчеканены пробные золотые монеты в 5, 10 и 15 русов 1895 года - по 5 экземпляров каждого номинала. Однако от этой идеи также отказались, поскольку, по словам Витте, «могло быть обеспокоено все крестьянство, все, так сказать, темное население».

Как проводилась денежная реформа Витте

К 1895 году соотношение между кредитным и золотым рублем настолько стабилизировалось на уровне 3:2, что правительство разрешило заключать сделки и производить расчёт на золотую монету, принимать золотую монету на текущие счета, начало принимать налоги и сборы в золотой монете. Был установлен официальный курс кредитных билетов к золоту: 5 рублей золотом стоили 7 рублей 40 копеек «бумагой», а с 1896 года - 7 рублей 50 копеек.

В 1896 году государство стало принудительно насыщать денежное обращение золотой монетой. Купюры в 1, 3 и 5 рублей изымались из обращения, а взамен казна стала производить значительную часть платежей империалами и полуимпериалами. Поскольку номинал этих монет (10 и 5 золотых рублей) не соответствовал их цене в кредитных рублях (15 и 7,5 рубля), это приводило к многочисленным недоразумениям.

Таким образом, уже в 1895-1896 годах денежная система практически превратилась в монометаллическую золотую, а курс кредитного рубля к золотому оказался, по сути, фиксированным.

С 1896 года Санкт-Петербургский монетный двор начали готовить к массовой чеканке золотых монет нового образца. Было решено перенести выпуск всех медных монет и части тиража серебряных монет на зарубежные монетные дворы. В период 1896-1898 гг. весь заказ на чеканку медных монет 1/4, 1/2, 1, 2 и 3 копейки передали на Монетный двор Бирмингема в Великобритании. В эти же годы выпуском российских серебряных монет занимались Парижский и Брюссельский монетные дворы.

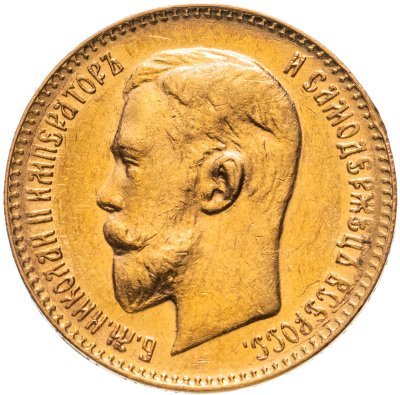

После более чем года успешного функционирования переходной системы было принято решение о девальвации золотого рубля. 3 января 1897 года был выпущен указ «О чеканке и выпуске в обращение золотой монеты». В указе говорилось: «В целях устранения поводов к сомнениям, порождаемым в населении несоответствием нарицательного достоинства золотой монеты ее цене, определенной для обмена на кредитные билеты, Мы признали за благо, впредь до принятия Нами окончательного решения по рассмотрении Государственным советом дела сего, - чеканить золотую монету с означением <...> на империалах цены 15 рублей и на полуимпериалах цены 7 рублей 50 копеек».

Впрочем, вопреки распространенному мнению, нельзя сказать, что именно в этот момент был окончательно введен золотой стандарт. Николай II говорил в этом указе, что «по своей важности и сложности, дело это может еще потребовать продолжительного обсуждения».

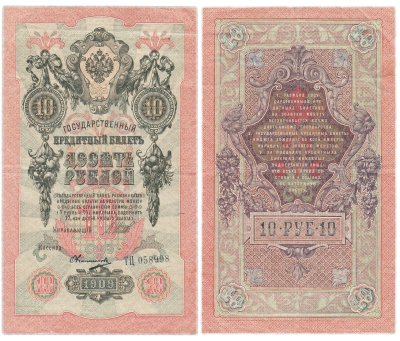

29 августа 1897 года был издан указ № 14504 о выпуске государственных кредитных билетов. Согласно нему, выпускаемые билеты должны обеспечиваться запасами золота на 50%, а при превышении лимита выпуска в 600 миллионов рублей каждый новый бумажный рубль должен был обеспечиваться золотом не менее чем на 100%. Этим был заложен фундамент для свободного размена кредитных билетов на золотую монету. С 1898 года надписи на всех кредитных билетах изменились: теперь на них стало говориться, что билеты размениваются на золотую монету без ограничения суммы.

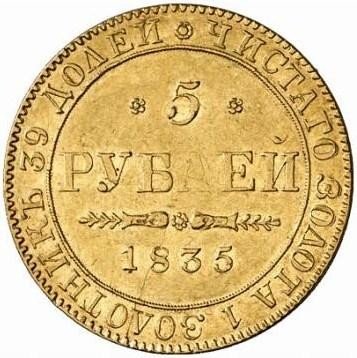

По указу от 4 ноября 1897 года была начата чеканка пятирублевых золотых монет нового образца (3,87 г чистого золота, лигатурный вес 4,3 г), а по указу от 11 декабря 1898 года - 10-рублевых монет (7,74 г чистого золота, лигатурный вес 8,6 г).

Указ от 27 марта 1898 года № 15187 «Об основаниях обращения серебряной монеты» подвел итог реформе: «Мы утвердили оценку рубля равною одной пятнадцатой части империала, с содержанием 17,424 долей чистого золота, а кредитным билетам присвоили хождение наравне с золотою монетою и безостановочный размен на эту монету». «Все производящиеся до настоящего времени на рубли серебром исчисления сборов, поступлений, выдач, платежей и всяких сумм в денежных счетах, актах и всех вообще сделках производить на рубли, равные одной пятнадцатой империала».

Именно с 27 марта 1898 года на смену серебряному рублю как основной денежной единице Российской Империи де-юре, и кредитному бумажному рублю как основной единице де-факто, официально пришел золотой рубль, то есть был установлен золотой стандарт. Это положение было подтверждено в новом Монетном уставе, принятом 7 июня 1899 года.

Результаты реформы Витте. Денежная система России 1898-1917 гг.

По окончанию последней денежной реформы царской России основная часть расчётов осуществлялась кредитными билетами, которые свободно обменивались на монеты всех видов: золотые, серебряные, билонные и медные. Основой денежной системы считались золотые монеты. Министру финансов С.Ю. Витте удалось вывести Россию на новый уровень международных финансовых отношений, её экономика стремительно развивалась. Империю стали считать надежным торговым партнёром. Кредитные билеты обеспечивались золотом в свободном обмене. Реформаторская деятельность Витте по сей день высоко оценивается историками и мировыми финансистами.

Правда, нормы о размерах золотого запаса, обеспечивающего кредитные билеты, очень скоро были нарушены. Если на 1 января 1898 года бумажные деньги были обеспечены золотом на 94,3%, то в 1899 году — на 76,4%, 1900 — 65,6%, 1901 — 50,1%, 1902 — 47,8%, 1903 — 47,3%, 1904 — 45,8%. Но система свободного размена билетов на золото сохранялась и после этого. Она выстояла и во время Русско-японской войны 1905 года, и в ходе революционных волнений 1905-1906 гг. Лишь начало Первой мировой войны положило ей конец. С 1914 года был прекращен свободный размен бумажных денег на золото, и с этого момента начался закономерный экономический развал.

Уже к началу 1915 года из обращения полностью исчезла золотая монета (даже по стоимости, превышающей номиналы бумажных денег), а к осени того же года стала наблюдаться нехватка и серебряной банковой монеты. В некоторых городах, таких как Варшава, Люблин и Рига из обращения пропали даже медные монеты, что привело к возникновению «монетного голода». Люди стремились запастись серебряной и медной монетой, выглядящей в их глазах более надежным способом вложения средств, чем обесценивающиеся государственные кредитные билеты. Из-за нехватки монет начали вводиться денежные суррогаты - бумажные марки наподобие почтовых, но с надписью на обороте «Имеет хождение наравне с медной монетой» (или «разменной серебряной монетой»).

Еще в 1916 году правительство не оставляло попыток спасти денежную систему, насытив обращение билонными монетами; в частности, с этой целью оно сделало заказ на чеканку дополнительного тиража 10 и 15 копеек в Японии. Однако затем империя рухнула, начала разворачиваться гиперинфляция, и вплоть до 1924 года в обращении оставались лишь ничем не обеспеченные бумажные деньги.

Впрочем, Сергей Юльевич Витте не увидел всего этого. В 1906 году он по собственному желанию ушел с поста председателя Совета министров и Комитета министров, прожил последние годы в Санкт-Петербурге и 28 февраля 1915 года скончался.

Примечание

Воспоминания Витте приведены по изданию: Витте С.Ю. Избранные воспоминания 1849-1911. - М.: 1997.