История возникновения казачества на Руси берет начало в XIV веке. В летописях того времени слово «казак» использовалось в значении «вольный человек», «свободный работник» или «страж границы». Как отдельное сословие Российской империи, казачество сформировалось к XVIII веку. Его задачами были охрана рубежей государства, участие в походах на неизведанные территории, служба в пограничных районах империи. Историки до сих пор спорят, как и когда возникло казачество, однако все они приходят к единому мнению – казаки представляли собой русские общины, селившиеся в поисках свободы и «вольницы» на окраинах государства и регулярно вступавшие в конфликты с монголами и прочими кочевыми племенами. Одним из главных принципов казачества, несмотря на смешанные браки с кавказцами, половцами и другими тюркскими народами, было сохранение русского языка и православия.

Территорией, где стали селиться будущие казаки, считается Дикое поле – местность между реками Днестр и Дон в причерноморских и приазовских степях. Что такое казак, рассказывают исторические документы. В первую очередь это были беглые крепостные и работные люди, укрывавшиеся от произвола своих господ и грабительских налогов там, где не действовали царские законы. Удаленность от центра империи позволяла казачеству жить по правилу «вольницы», не угнетая соседей, но в то же время выполняя свой долг перед родиной, защищая её границы от вражеских набегов. Если в XIII-XIV веках к казакам относились как к разбойникам и лихим людям, то с воцарением на престоле Ивана Грозного (1530-1584) положение казачества изменилось. Иван Васильевич стал нанимать казаков на «государеву службу», создавая из них нерегулярные войска для выполнения особых задач. Впервые казаки проявили себя в 1552 г. при взятии Казани, устроив подкоп под стенами крепости и подорвав их пороховыми зарядами.

Казаки участвовали и в русско-шведской войне 1656-1658 гг. Известно, что в битве у острова Котлин в Финском заливе им удалось захватить один из шведских военных кораблей. С 1798 г. потомственных казаков, имеющих военные чины, начали включать в состав дворянства. Во время Отечественной войны 1812 г. в битве под Малоярославцем казаки чуть не взяли в плен самого Наполеона, когда тот пытался прорваться к своим складам в Калуге.

Казак на плацу казармы в Санкт-Петербурге, 1910-е гг.

Казак на плацу казармы в Санкт-Петербурге, 1910-е гг.

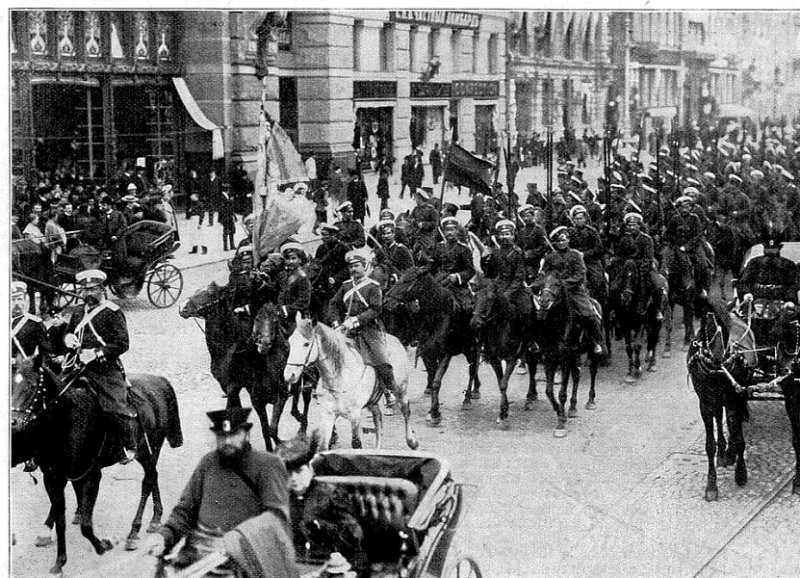

Казаки на Невском проспекте СПБ, 1906 г.

Казаки на Невском проспекте СПБ, 1906 г.

Вольтижировка в 17-м Донском казачьем полку, 1915 г.

Вольтижировка в 17-м Донском казачьем полку, 1915 г.

Статьи о казаках в журнале «Искры» 1914 г.

Статьи о казаках в журнале «Искры» 1914 г.

Основным источником существования для казаков стала военная добыча, которая принадлежала всей общине и делилась поровну. Казачьи городки представляли собой крепости в плодородных степях, что позволяло заниматься коневодством и земледелием. Каждый казак должен был уверенно владеть холодным и огнестрельным оружием, обладать хорошей кавалерийской подготовкой и нести службу с 18 минимум до 35 лет. Социально-бытовые условия казачества складывались так, что оно должно было рассчитывать на самого себя. Это обстоятельство формировало в обществе казаков ответственность, инициативность, равноправие и самоуправление. С XVI по XIX века отношения казаков с Российской империей прошли четыре этапа:

- полная независимость от властей;

- несение службы у русских князей по договору;

- принятие присяги на верность государю-императору;

- вхождение в состав России как гражданско-военное сословие.

Сословие это обладало некоторыми исключительными правами: распоряжаться занимаемыми землями, беспошлинно торговать, охотиться и ловить рыбу.

История казачества в России знает множество восстаний казаков против иностранных и российских угнетателей. Так, восстание Запорожских казаков под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого против Речи Посполитой в 1654 г. привело к началу 13-летней Русско-польской войны. В 1667-1671 гг. Россию охватило восстание под предводительством атамана Войска Донского Степана Разина (1630-1671). Попытки ограничить казачье самоуправление вылились в Булавинское восстание 1707-1708 гг., принесшее большой ущерб Донскому казачеству. Позже донской казак Емельян Пугачев (1742-1775) стал предводителем крестьянской войны 1773-1775 гг., в ходе которой вспыхнули восстания Уральского и Сибирского казачества.

К началу XVIII в. в России сформировались 4 исторические территориальные общности исконного казачества. На них проживали Донские казаки, Терские казаки (на Кавказе, у р. Терек), Уральские (у р. Яик) и Днепровские казаки. По образцу крупнейшего Донского казачьего войска царское правительство в XVIII-XIX вв. создало еще 8 казачьих областей, расположенных на границах с Азией.

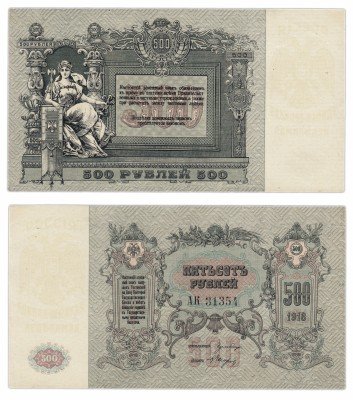

Самыми непостоянными в смысле лояльности властям были атаманы Днепровского войска. Они искали защиты то у польского короля, то у турецкого султана, то у русского царя. Например, во время Русско-шведской войны 1656-1658 гг. гетман Мазепа перешел на сторону шведского короля Карла XII. В результате этого днепровское казачество было уничтожено, а остатки казаков бежали в Турцию. Спустя десятилетия скитаний они обратились к Русскому царю, получили прощение и впоследствии сформировали Кубанское казачество. Революция 1917 г. привела большинство кубанских казаков в стан белогвардейцев. После победы большевиков свыше 20 000 кубанцев эмигрировали в Европу. Позже в Советский Союз вернулась лишь пятая часть бывших кубанских казаков.

Бой казаков И. Болотникова, картина 1939 г.

Бой казаков И. Болотникова, картина 1939 г.

Бой казаков С. Разина с царскими войсками, картина 1936 г.

Бой казаков С. Разина с царскими войсками, картина 1936 г.

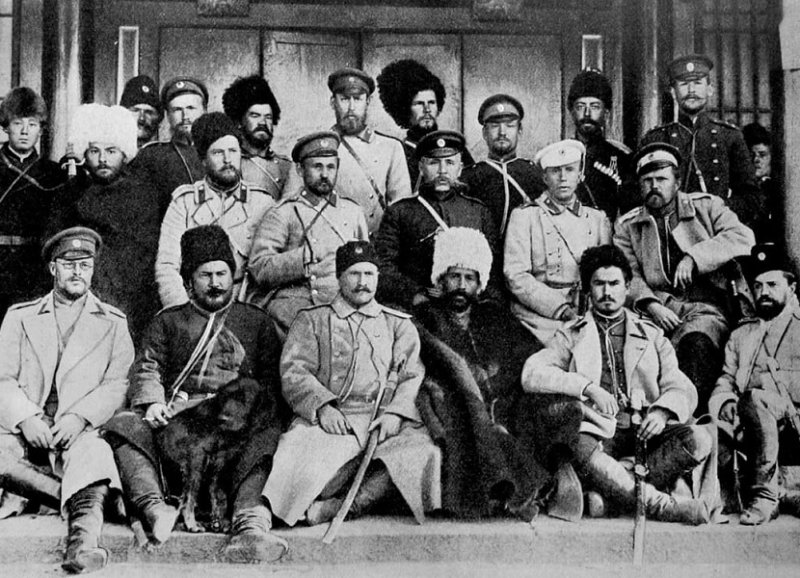

Офицеры Забайкальского казачьего войска 1900-х гг.

Офицеры Забайкальского казачьего войска 1900-х гг.

Терские казаки селились в предгорьях Кавказа и часто выполняли функции личной охраны для местных правителей, когда те совершали визиты в Москву. Они принимали участие в Чигиринских (1674-1678) и Крымском (1687-1689) походах русских войск, построили крепости Кизляр и Моздок, действовали против мятежных горцев в Кавказской войне 1817-1864 гг. Во время Гражданской войны терские казаки сражались в рядах РККА. Сформированная в 1936 г. Терско-Ставропольская казачья дивизия приняла участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Беглые люди юго-запада России, бежали от боярских притеснений с Волги за Урал, где обосновались у реки Яик. Здесь за одно лето 1582 г. будущие уральские казаки выстроили крепость. Подвергаясь постоянным набегам кочевников, в 1613 г. они обратились к царю с просьбой войти в состав Русского государства. Спустя 2 года государь Михаил Федорович (1596-1645) пожаловал Яицкое казачье войско охранной грамотой и выделил ему земли империи. Уральские казаки принимали участие в походах против шведов и крымских татар, участвовали во взятии Азова. В 1773 г. местное казачество поддержало Емельяна Пугачева, за что было переименовано из Яицкого войска в Уральское, потеряло вольность и было переведено в разряд служилых людей. Тогда же реку Яик переименовали в Урал. Зажиточные уральские казаки сражались на стороне белогвардейцев, бедные – за РККА, а в 1920 г. Уральское казачье войско распустили. Во время ВОВ в Уральском военном округе сформировали 10 казачьих дивизий, успешно сражавшихся в начале войны против фашистских захватчиков.

Блок марок «История российского казачества» 2012 г.

Блок марок «История российского казачества» 2012 г.

Наиболее лояльными царской власти были Донские казаки. После революции 1917 г. часть донских казаков воевала в составе армии белогвардейского генерала А.И. Деникина (1872-1947), часть встала на сторону Красной Армии, сформировав дивизии 1-й и 2-й Конных армий большевиков. Донское войско прекратило свое существование в 1920 г., но в годы ВОВ из донских казаков был создан 5-й гвардейский Донской казачий Будапештский Краснознамённый кавалерийский корпус. Он особо отличился во время Корсунь-Шевченковской наступательной операции 1944 г.

После Гражданской войны в СССР проводилась политика репрессий против казаков, которых считали активными сторонниками царского режима. Их раскулачивали и вместе с семьями отправляли в ссылку. Культура казачества начала возрождаться в 1980-1990 гг. с появления реестровых войсковых казачьих обществ и органов местного самоуправления казачества. Современные казаки занимаются военно-патриотическим воспитанием общества, участвуют в охране правопорядка. На сегодня столицей казачества считается город Новочеркасск в Ростовской области, заложенный по приказу казачьего атамана М.И. Платова еще в 1805 г. Здесь расположен крупнейший в России Музей донского казачества, чья экспозиция насчитывает свыше 100 000 экспонатов. На сегодня больше всего казаков проживает в Волгоградской области, далее следуют Ростовская область, Ставропольский край и Краснодарский край.

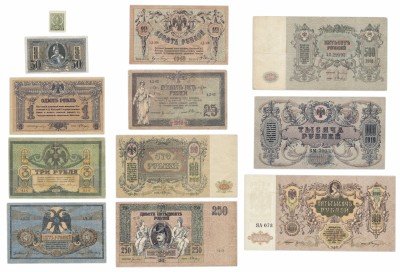

Культуре, обычаям и традициям русского казачества посвящено множество литературных произведений, в т.ч. известнейшие романы «Тихий Дон» и «Поднятая целина» Михаила Шолохова, а также повесть «Тарас Бульба» Николая Гоголя. Казакам посвящено произведение А.С. Пушкина «Капитанская дочка» и цикл рассказов Л.Н. Толстого, стихи М.Ю. Лермонтова «Кавказский пленник», поэзия Есенина, Пушкина, Кольцова, Аксакова, Цветаевой. В Советском Союзе и Российской Федерации в честь казачества выпускались почтовые марки, памятные медали, разнообразные статуэтки, фаянсовые и фарфоровые фигурки, праздничная посуда. Памятники казакам установлены в таких городах, как Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Москва, Киев, Харьков и Северодонецк.