Разгром армии Колчака расколол белое движение, всё ещё имевшее силу к этому времени на некоторых территориях в границах бывшей Российской империи. Обособленность ряда регионов с усилением местной власти и японская интервенция превратили политическую карту этих мест в пёстрое лоскутное одеяло. Продолжалось неявное соперничество Хабаровска и Владивостока за право стать административным центром. Всё это показывает, что провозглашенная 6 апреля 1920 года Дальневосточная республика (ДВР) со столицей в Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ) не была чем-то единым целым, в том числе и по организации денежного обращения на своей территории. Полная коллекция её всевозможных денежных знаков и суррогатов превысит тысячу позиций. Сведения об объёмах денежных эмиссий тех регионов взяты из книги А.И. Погребецкого «Денежное обращение и денежные знаки Дальнего Востока за период войны и революции», а размеры банкнот – из того же источника и с сайта музея Банка России.

Денежное обращение до создания ДВР

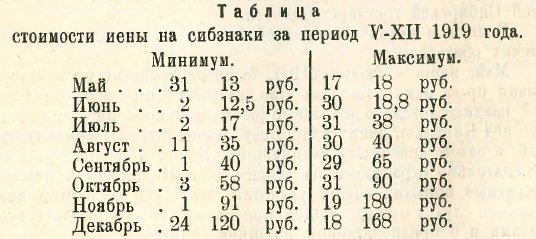

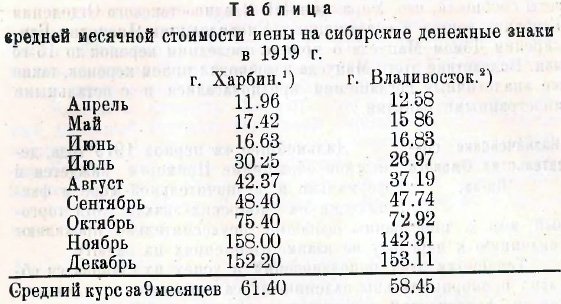

Удалённая территория ярко продемонстрировала, что хождение денег напрямую зависит от постоянной их эмиссии, а слабая валюта имеет тенденцию заменяться более твёрдой. Отрезанный от центральных районов России Дальний Восток не мог получать в должном количестве ни «думки», ни царские банкноты, продолжавшие печататься большевиками, ни совзнаки, запрещённые белым движением. Расчёты здесь ведутся, в основном, сибирскими знаками («сибирками»), к которым относятся деньги Сибирского Временного правительства, а также выпущенные Колчаком казначейские знаки и краткосрочные обязательства. В достаточном количестве сюда завезли «керенки» (20 и 40 рублей 1917 года), однако постановлением Омского Российского Правительства в середине апреля 1919 года их хождение запрещено, после чего сибирский рубль становится основным средством платежей.

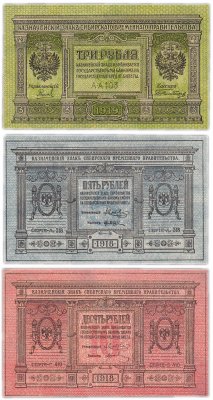

Курс иены за май-декабрь 1919 г.

Курс иены за май-декабрь 1919 г.

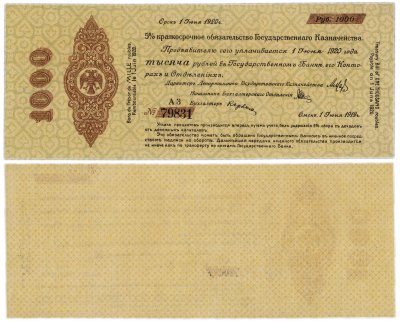

В связи с его нестабильностью роль фундамента денежного обращения на местах берёт на себя японская иена, имеющая для оборота такое же значение, как американские доллары и немецкие марки для расчётов внутри России в 1990-х гг. Отмена «керенок» пошатнула и курс «сибирок»: если в начале 1919 года за иену давали от пяти до шести рублей, то к окончанию апреля курс во Владивостоке снизился до 12-ти рублей. К концу года курс составлял 153,1 рубля за иену, а к лету 1920 года упал до 2000 рублей. Хождение также имеет серебряный доллар Китая, ведь в этих местах проживала большая китайская диаспора. В качестве расчётной единицы использовался также золотой рубль (самих царских золотых монет в обращении почти не было), по стоимости чуть уступавший иене.

Военная иена с надписями на русском языке

Военная иена с надписями на русском языке

Япония всеми силами продвигала в Приморье собственную денежную единицу. Однако кроме обычной иены местное денежное обращение заполнялось банкнотами, которые выпускал Chōsen Ginkō (The Bank of Chosen, в русскоязычных источниках Чосен-банк или Тёсэн-банк) достоинством в 10, 20 и 50 сен, и оккупационными деньгами 10, 20 и 50 сен, а также 1, 5 и 10 иен. На местное предназначение последних указывало обозначение эмитента на русском «Императорское Японское Правительство». В отличие от обычных иен эти деньги не имели должного обеспечения, хотя впоследствии на территории Японии банки обменивали их вплоть до 1945 года. О больших размерах эмиссии говорит хотя бы тот факт, что в августе 1922 года объём банкнот Chōsen Ginkō только во Владивостоке оценивался в сумму 10 миллионов иен.

Сравнение курса «сибирок» в Харбине и Владивостоке

Сравнение курса «сибирок» в Харбине и Владивостоке

До конца 1919 года «сибирки» переживали как периоды падения курса, так и временного укрепления, что обнадёживало ряд людей, начинавших их накапливать. После образования ДВР эти деньги стремительно начали терять легитимность, что привело к обрушению курса, потянувшего вниз и банкноты прежних эпох (царских и «думок» Временного правительства). Панику создали иностранцы, опасавшиеся остаться вместо капитала с ворохом обесцененной бумаги и начавшие закупать на «сибирки» любой товар, не считаясь с ценами. Дефицит денежных знаков, обеспечивающих стабильное обращение, территории Дальнего Востока преодолевали по-разному.

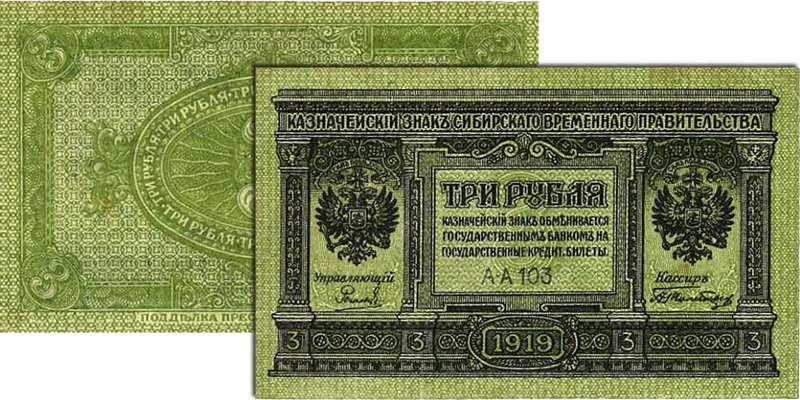

Казначейский знак Сибирского Временного Правительства достоинством 3 рубля

Казначейский знак Сибирского Временного Правительства достоинством 3 рубля

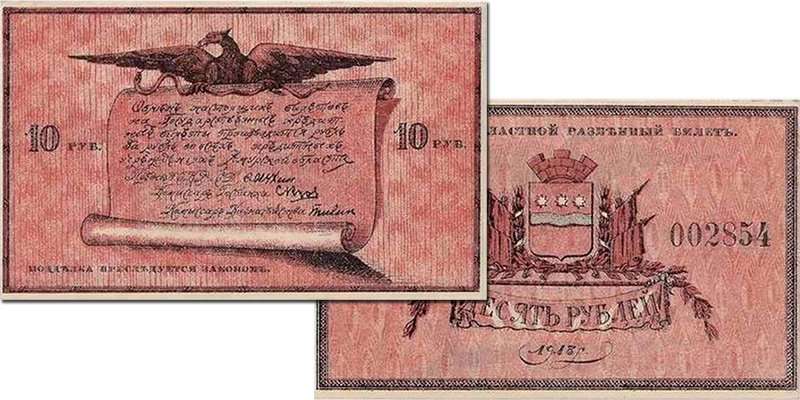

Владивостокские эмиссии

Владивосток в 1919 году пребывал во власти антибольшевистских правительств. Погребинский указывает, что первым выпуском собственных бон здесь стали облигации 4½% выигрышного займа 1917 года, на которые нанесли указание «Владивостокское Отделение Государственного Банка» (эмиссия включала в свой состав как облигации на сумму 173 млн рублей, так и купоны – на 75,42 млн рублей). Эмиссия Владивостокского отделения Государственного банка чеков тысячерублёвого номинала подробно освещена в работе А.Л. Киселёва.

Чеки Владивостокского Отделения Госбанка планировались в качестве кратковременной замены нормальных банкнот, поэтому на них проставлено указание, что с 1-го апреля 1920 года предъявителю каждой такой бумаги выплатят одну тысячу рублей государственными денежными знаками. Консулов миссий Японии и Китая, а также служащих иностранных банков, расположенных во Владивостоке, просили содействовать распространению чеков среди местных японских и китайских диаспор. Билет размером 11×89 мм имел защиту водяными знаками типа «сетчатка» (ромбовидная сетка с двуглавым орлом без корон внутри ячеек). Чеков выпустили на сумму 502 млн (или чуть более). При этом эмиссия обеспечения под собой не имела. Доверие к эмиссии подорвали и фальшивки, ведь защищённую бумагу удалось выкрасть и наладить печать чеков на стороне. Киселёв не исключает, что данные чеки, невзирая на обозначенный срок обращения и компрометацию, продержались в качестве средства расчёта вплоть до 5 июня 1920 года, когда провели денежную реформу. Однако из-за фальшивок последовало их массовое изъятие: к концу апреля сумма сданных в кассы чеков достигла 280 млн.

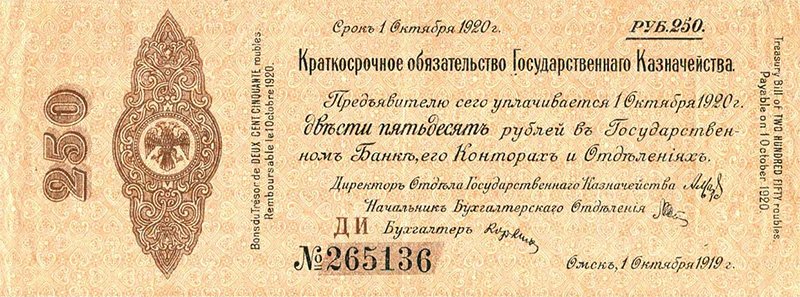

Краткосрочное Обязательство Государственного Казначейства 250 рублей образца 1919 года

Краткосрочное Обязательство Государственного Казначейства 250 рублей образца 1919 года

Вскоре за эмиссией чеков на бумаге с «сетчаткой» произвели печать пятипроцентных обязательств Государственного Казначейства достоинством 50, 250, 1000 и 5000 рублей с указанием их хождения до 1 октября 1920 года и обозначением места выпуска – Омск. Оформление их совпадало с бумажными деньгами, что печатали Иркутск и Омск, а общая эмиссия превысила сумму в 5,5 млрд. Также по образу и подобию колчаковских денег отпечатали почти на 26 млн трёхрублёвые казначейские обязательства. На рынке отреагировали на новинку разницей курса. Хотя относительно иены курс и «сибирок», и денег на «сетчатке» был плачевно низок, за «сетчатку» японской валюты давали на 10-15%% больше. Впрочем, держателей денег это не особо радовало, ведь их стоимость резко снижалась, достигнув в первые дни июня курса 2000 рублей за иену.

Дальний Восток. 50 копеек образца 1918 года

Дальний Восток. 50 копеек образца 1918 года

Реформа, проведённая 5 июня 1920 года, попыталась стабилизировать денежное обращение. Её необходимость была обусловлена аннулированием правительством Советской России «сибирок». Кроме того, появились слухи, что власти ДВР вскоре проведут обмен «сибирок» и в Верхнеудинске. Поэтому ещё в марте и апреле Владивосток начал подготовку превентивных мер, ведь в Приморье накопилось «сибирок» на 12 млрд рублей. Опираясь на то, что 2000 рублей сибирскими примерно равнялись расчётному золотому рублю, а десять новых рублей соотносятся с одним золотым, обмен «сибирок» провели в соотношении 200 старых рублей за один новый.

Дальний Восток. 100 рублей образца 1918 года

Дальний Восток. 100 рублей образца 1918 года

Новая эмиссия Временного правительства Дальнего Востока планировала запуск в обращение денег, заказанных в США Омским правительством. Во Владивостоке имелся их достаточный запас. Поэтому необходимые для замещения старых денег 150 млн новых рублей составили банкноты 25 и 100 рублей образца 1918 года, а также разменные денежные знаки в 50 копеек. Для повышения доверия к будущим деньгам объявили, что их признаёт Москва, что предполагало беспрепятственный обмен на совзнаки. Однако отсутствие публикации обменного курса сильно насторожило население, принявшее реформу в штыки. Особенно негативно действовали японцы и китайцы, объявив забастовку и закрыв торговые точки. Впрочем, власть на это не отреагировала и реформу не отменила.

Дальний Восток. 25 рублей образца 1918 года

Дальний Восток. 25 рублей образца 1918 года

Приморская область предоставила к обмену «сибирок» на сумму 2,21 млрд, а если брать и иные денежные знаки, сданные во Владивостокскую контору банка, то общая сумма обмененных денег достигла 3,19 млрд рублей. В Хабаровске обмен был скромнее, там на обмен поступило «сибирок» на сумму 74,53 млн. Реформа ввела фиксированный курс 9 рублей 70 копеек за иену, но на рынке стоимость японской валюты сразу начала расти. К середине июля за иену там уже давали 30 рублей, а в последние дни месяца – уже 75-90 рублей. Бороться с высоким курсом помогали валютные интервенции, но снижение стоимости иены не было долгосрочным. Дополнительная эмиссия уже на 500 млн рублей лишь ухудшила курс. Если 9 сентября он составлял 200 рублей за иену, то в ноябре приблизился к двум тысячам.

Разменный знак 30 копеек

Разменный знак 30 копеек

После реформы возникла насущная проблема разменных денег, поэтому уже 11 июня 1920 года объявили о выпуске бумажных 10 копеек и грядущей печати пятикопеечных бон, а 24 июня в обиход отправились купюры 30 копеек. Общая их эмиссия составила сумму в несколько сотен тысяч рублей, что на финансовое положение региона не повлияло. Вскоре мелочь оказалась невостребованной из-за падения курса рубля, и бумажные копейки начали сдавать обратно в кассы в счёт местных платежей.

Кредитный билет 1 рубль

Кредитный билет 1 рубль

В первой декаде июля в обращение ввели рублёвые купюры, а через месяц и десятирублёвые. Качество печати последних было крайне низким. Из отпечатанной суммы в 11,1 млн в оборот отправили лишь 4,85 млн рублей. В конце сентября решили дополнить обращение и пятирублёвыми банкнотами. Из суммы 3,1 млн, впрочем, выдали всего лишь 70 000 рублей, что на какой-то период превратило эти купюры в предмет повышенного спроса коллекционеров. Массовой выдачи не состоялось, ведь пятирублёвки тогда уже стали почти ничего не значащей мелочью. При всей неудачности проведённой реформы историки признают, что она сыграла положительную роль в местном денежном обращении. Не проведи здесь обмен на банкноты образца 1918 года, накопившаяся денежная масса «сибирок», пришедшая в регион со всей Сибири, разорила бы население по мере полного обесценивания.

Кредитный билет 5 рублей

Кредитный билет 5 рублей

Низкая популярность новых денег приводила к тому, что всё большее количество сделок заключалось с расчётом иенами. Запрет валютных сделок положение не исправил, а просто перевёл валютную деятельность в группу теневой экономики. Однако население искало различные пути замещения непопулярных денег. Одним из способов стала торговля за разменное царское серебро (билонные монеты 5, 10, 15 и 20 копеек). Первым ещё в дореформенном апреле его стал принимать торговый дом «Кунст и Альберс». В середине октября этим путём решили пойти и власти Владивостока, приняв закон о выпуске в обращение суммы 5 млн рублей в разменной серебряной монете. Тогда же объявили о легализации «золотого рубля». Через месяц эмиссию повторили в том же объёме, а через два снова отправили в оборот 5 млн рублей серебром. Эти эмиссии осложнялись тем, что власти не всегда могли получить доступ к запасу монеты. 16 вагонов с мелким разменным серебром на сумму 16,25 млн вместе российским и зарубежным монетарным золотом в апреле взяли под охрану японцы. Хотя осенью вагоны передали Государственному банку, но в середине декабря японские часовые вновь были выставлены и препятствовали выдаче монет. Также на рынке ходили высокопробные (банковые) серебряные монеты – 50 копеек и рубль. Они котировались высоко, и курс иены примерно равнялся одному рублю в подобной монете.

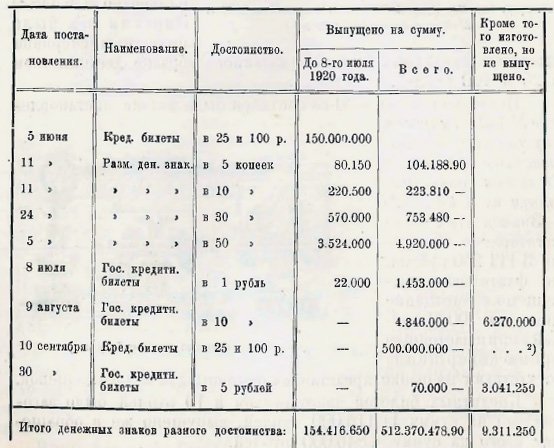

Общие итоги Владивостокской эмиссии

Общие итоги Владивостокской эмиссии

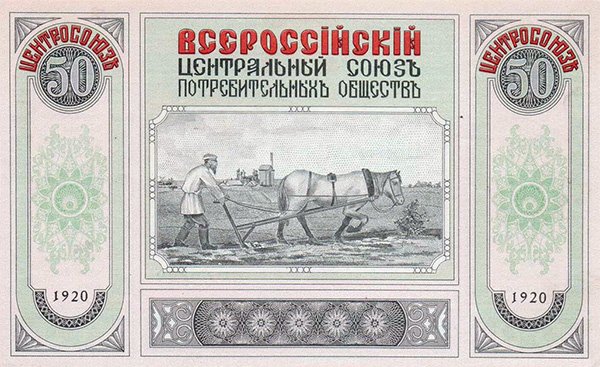

Говоря о несостоявшихся эмиссиях, Погребецкий упоминает боны Центросоюза различного достоинства, планируемые к запуску параллельно с «сибирками». Выпуск осуществили в Японии, затратив на печать 25 000 иен, и доставили во Владивосток, где они застряли на таможне (Владивостокское отделение Центросоюза не сумело их выкупить). Летом 1922 года Министерство финансов предполагало собственную эмиссию краткосрочных двухлетних беспроцентных обязательств на общую сумму 3,6 млн золотых рублей. Планам помешал захват власти генералом Дитерихсом, объявившим себя Воеводой Земской Рати.

Боны Центросоюза, не добравшиеся до обращения

Боны Центросоюза, не добравшиеся до обращения

Дитерихс задумал выпуск своих денег на сумму 50 000 золотых рублей разменными знаками 1, 5 и 10 копеек золотом. Но и его правление оказалось недолгим, поэтому отпечатанная партия двух самых мелких номиналов этой линейки денег Земского Приамурского Края до обращения так и не добралась. В октябре 1922 года народно-революционная армия ДВР подступила к Владивостоку, вынудив японцев эвакуироваться, после чего Приамурский земский край был ликвидирован, а последняя неподконтрольная часть Дальневосточной республики вошла в её состав. А далее сама ДВР стала частью РСФСР, приняв её денежное обращение.

Камчатская область

Кредитный знак 100 рублей

Кредитный знак 100 рублей

Удалённость Камчатки от Омска привела к тому, что дефицит расчётных знаков здесь чувствовался острее, чем в иных регионах. Население из-за недостатка мелочи заменяло её ходовыми товарами. Когда наличные деньги почти полностью исчезли из оборота, местная власть, считавшая регион полноправной частью большой России, в марте 1920 года озаботилась выпуском своих денег. Уездный съезд Советов на заседании в Петропавловске решил произвести эмиссию на сумму 5,5 млн рублей в кредитных билетах 100, 250, 500 и 1000 рублей. Ввод денег в обращение на сумму 3,486 млн состоялся в апреле 1920 года. Но тут начались законодательные неувязки: 6 апреля Камчатская область вошла в состав Дальневосточной республики, а ноябрьские указы республиканской власти не включили в список денег, находящихся в обращении в ДВР, камчатскую эмиссию. Поэтому впоследствии все банкноты изъяли, подсчитав, что к обмену предъявлена сумма в 3 326 300 рублей. Столь малый остаток, не прошедший обмен, объясняется малым регионом распространения этих денег.

Кредитный знак 500 рублей

Кредитный знак 500 рублей

Затеянная Владивостоком июньская денежная реформа 1920 года затронула и Камчатку, куда для обмена вместе с уполномоченным отправили новые деньги на сумму 10 млн. «Сибирки» и более ранние выпуски утратили статус средства обращения, но и привезённые купюры распространения не получили, ведь население перешло на использование японской иены и американского доллара. Погребецкий указывает, что из Владивостока в 1920 году хотели отправить Камчатке сначала 60 000 рублей мелким серебром, а затем даже 20 000 рублей золотой монетой, но реально разменное серебро привезли сюда лишь в мае 1921 года. Надо ещё учитывать, что по документам область передана в состав РСФСР ещё в январе 1921 года. Это не привело к появлению здесь советских денег, поскольку в 1921-1922 гг. регион стал ареной столкновений белых и красных. Стабильной оставалась только иностранная валюта, запас которой имел практически любой партизанский отряд. Упорядоченное денежное обращение началось здесь уже после того, как весь Дальний Восток включили в РСФСР.

Сахалинская область

100 рублей местного выпуска

100 рублей местного выпуска

Говоря о Сахалинской области, надо помнить, что к острову Сахалин, южная половина которого досталась японцам после войны 1904-1905 гг., от Приморской области в 1914 году отошёл расположенный на материке Удский уезд с центром в городе Николаевск. В регионе озаботились собственными деньгами ещё в середине марта 1918 года. Чтобы придать выпуску легитимность, Областной Исполнительный Комитет Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов решил произвести эмиссию от имени отделения Государственного банка в Николаевске-на-Амуре, поставив на каждый чек печать и закрасив срок его действия. Обеспечением их был запас общегосударственных тысячерублёвых кредитных билетов. Выпуск составила линейка чеков достоинством 5, 25 и 100 рублей на общую сумму 2 млн рублей. Население охотно пользовалось ими, а проникшие сюда позже «сибирки» и деньги ДВР такого спроса не имели.

Кредитный билет Сахалинской области 1000 рублей (117×183 мм)

Кредитный билет Сахалинской области 1000 рублей (117×183 мм)

Уже в июле потребность в наличных денежных средствах заставила власть произвести эмиссию в сумме на миллион, используя тысячерублёвые билеты (к тому времени и неприкосновенный запас, обеспечивающий первую эмиссию, был израсходован). Ссылки на отделение банка в Николаевске-на-Амуре на них уже не было, хотя присутствовали подписи ответственных лиц. Однако поступлений внешних банкнот в регион не было и не предвиделось, поэтому вскоре нехватка наличных денег вновь стала острой проблемой.

Для восполнения расчётных знаков взяли чековые книжки «Николаевского, Приморской области, Общества Взаимного Кредита». На листах убрали указание на пятидневный срок действия, взамен отпечатав номинал различными цветами: «сорок рублей» (чёрный), «сто рублей» (синий), «двести пятьдесят рублей» (зелёный) и «пятьсот рублей» (красный). Эмиссия составила сумму в полтора миллиона рублей. В качестве замены мелкой монеты вовсю используются кооперативные и частные боны. Так как все здесь друг друга знают, то их хождение осуществляется исключительно на доверии. В апреле 1920 года Северный Сахалин оккупирует Япония, и в качестве расчётной единицы вплоть до передачи этого региона Советскому Союзу вводится иена. По результатам Второй мировой войны СССР вернул и Южный Сахалин.

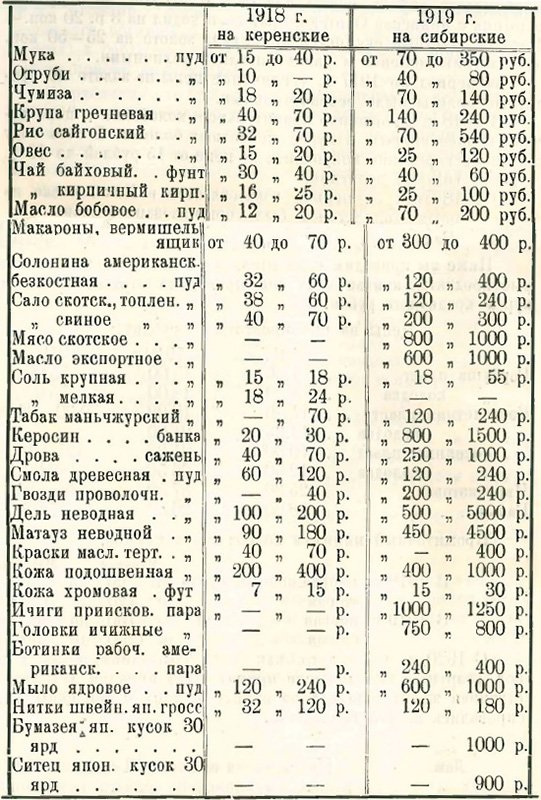

Цены в кооперативных организациях Николаевска-на-Амуре

Цены в кооперативных организациях Николаевска-на-Амуре

Сам Николаевск ещё в сентябре 1918 года заняли японцы, а к 1920 году там находились ещё и белогвардейцы. Отряд Якова Тряпицына освободил город, установив там власть Советов. При этом встал вопрос с денежным обеспечением. Учитывая сложное положение на местах, 16 апреля 1920 года постановили, что «царские и керенские кредитные билеты и знаки, билеты Государственного Казначейства, облигации Займа Свободы, срочные купоны, краткосрочные обязательства Государственного Казначейства, выпущенные правительством Колчака (кроме облигаций и купонов, вышедших в тираж), боны кооперативных организаций, а также все без исключения денежные знаки, выпущенные советской властью, остаются в обращении на прежних основаниях».

Разменный талон, магазин П.Н. Симада (72×110 мм)

Разменный талон, магазин П.Н. Симада (72×110 мм)

Такое решение ничуть не содействовало стабилизации денежного обращения в Николаевске. Поэтому уже через две недели возникло решение напечатать банкноты 250-рублёвого номинала на сумму 10,79 млн рублей. Процесс печати занял некоторое время, поэтому реальное хождение новых денег началось в течение мая. Девятого числа Исполком принял решение о выпуске купюр в 500 и 1000 рублей. При этом большинство прежних денег аннулировалось. Статус расчётного средства сохранили все совзнаки, а также мелкие «сибирки» (10, 25 и 50 рублей), исполнявшие роль разменной монеты. 250 рублей имели кирпично-красный фон, 500 рублей были сине-голубыми, а тысячерублёвкам придали зеленоватые тона. По имени красного командира деньги быстро прозвали «Тряпицынские». Общая их эмиссия составила 100 млн рублей.

Летом Николаевск-на-Амуре вновь захватили японцы, и расчёты здесь стали вести на иены, которая имела паритет с золотым рублём и высокопробным серебром (рубль и 50 копеек) или равнялась трём рублям мелким царским серебром в отличие Хабаровска или Владивостока, где оно ценилось по отношению к иене на полтинник дороже. Золотые монеты оставались средством сбережения, припрятывались и в обороте почти не участвовали. Китайцы вели расчёты меж собой своими серебряными монетами. Выбить японцев из Николаевска удалось только в 1922 году. Но куда труднее оказалось выбить из здешних мест иену. Поначалу другие деньги население надёжными не считало, и лишь поступление из Дальневосточного Банка российского серебра начало подрывать монополию японской валюты.

Хабаровск

В Гражданскую войну город неоднократно переходит из рук в руки, то вновь обретая статус административного центра, то в очередной раз его теряя. Нехватку мелочи здесь решили восполнить уже испытанным способом – марками. Российские гербовые марки наклеивались на толстую бумагу, оборот которой получал название эмитента: «Хабаровск. Отд. ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА» или «Иманское Казначейство».

Хабаровские 50 рублей

Хабаровские 50 рублей

Собственные деньги тут появились в феврале 1918 года, когда Дальневосточный Совет Народных Комиссаров распорядился отпечатать купюры 10, 25 и 50 рублей. Население их прозвало «краснощековские» из-за подписи главы Дальсовнаркома Александра Краснощёкова и «косари» из-за фигуры крестьянина с косой. Общий объём эмиссии составил почти 11,4 млн рублей. Предполагалось, что её хождение охватит весь Дальний Восток, однако ряд регионов уже успел обзавестись собственными выпусками. Печать осуществляла типография Хабаровского отделения Государственного банка вплоть до начала сентября 1918 года. На тот момент курс иены приближался к пяти рублям. В конце июля в оборот отправились чеки, акцептованные местным отделением Банка с большой линейкой номиналов: 5, 10, 15, 20, 25, 40, 50, 55, 60, 70, 75, 80 и 100 рублей. Известны и чеки с экзотическим достоинством (например, 384 рублей 40 копеек или 3000 рублей). Этот выпуск решал проблему нехватки разменных денег.

Хабаровские 10 рублей с печатью, разрешающей их хождение (117×59 мм)

Хабаровские 10 рублей с печатью, разрешающей их хождение (117×59 мм)

Когда город заняли белогвардейцы, они увидели, что практически весь оборот заполнен банкнотами Дальсовнаркома. Царские и керенские кредитные билеты отсюда уходили в места, где имели более высокий курс, а иностранная валюта в регион не поступала. Поэтому хождение Краснощёковских денежных знаков разрешили, нанеся на них штемпель. При этом и без штемпеля купюры 10 и 25 рублей некоторое время использовались для размена, и период их изъятия всё время отодвигался. Штемпель получили купюры на сумму 10,67 млн рублей, то есть более 92% всей эмиссии. Разнообразить появляющийся «зоопарк» всевозможных денежных знаков помогли акцептованные чеки сторублевого достоинства, а также контрольные марки на сумму 1,23 млн рублей с печатью всё той же Хабаровской почтовой конторы. К этому добавлялись ордера казенных сельскохозяйственных складов, имевшие номинал 1, 3, 5, 10, 20, 40 и 100 рублей, квитанции Минснабпрода и всевозможные кооперативные и частные боны.

Временная квитанция Уполном. Министерства снабжения и продовольствия по Хабаровскому району. 1919 г.

Временная квитанция Уполном. Министерства снабжения и продовольствия по Хабаровскому району. 1919 г.

В 1920 году происходит череда передачи власти, а в апреле Хабаровск оказывается в подчинении у Владивостока. Основную часть оборота составляют «сибирки» и 1000-рублёвые чеки Владивостокского отделения Государственного банка. Курс иены в первую половину 1919 года составлял примерно 35 рублей, а к середине июня добрался до 690 рублей. Далее июньская денежная реформа Владивостока обрушила курс российской валюты, и в конце месяца за иену давали 2000 рублей, а вскоре её стоимость выросла ещё больше. При этом до 1919 года японских денег здесь практически не водилось, но дестабилизация рубля всё больше обязывала торговцев заключать крупные сделки в иенах. Как уже указывалось, при обмене на банкноты образца 1918 года в Хабаровскую контору Государственного банка поступило «сибирок» на сумму 74,53 млн. Мелкое серебро, привезённое осенью из Владивостока (530 000 рублей в Хабаровск и 200 000 рублей в Иманское казначейство), быстро закончилось, и валютные сделки снова стали привычным делом.

Недостаток разменной монеты в 1922 году восполнили военно-кооперативные боны. Изначально они предполагались только для обслуживания расквартированных здесь военных, но начали проникать и на местный рынок. Известна эмиссия 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 и 50 копеек, а также рубля золотом Военно-Кооперативного Объединения Хабаровского Гарнизона с обязательством погашения к 1 января 1923 года и аналогичная линейка бон Военно-Потребительского Общества Приамурской губернии с погашением на год позднее. После вхождения ДВР в состав РСФСР денежное обращение переходит на российские совзнаки и бумажные червонцы.

Эмиссии Благовещенска (Амурская область)

Здесь Погребецкий отмечает, что данный регион «наиболее полно отразил в себе всю ненормальность денежного обращения на Дальне-Восточной окраине, все перебои и все импровизации». Через Амур от Благовещенска простирался Китай, где торговали только на серебряные китайские доллары. По эту сторону Амура из центра вплоть до начала ноября 1917 года поступали тысячерублёвые билеты Временного правительства («думки»). В расчётах нарастал разменный кризис.

Решить его предполагалось выпусками Благовещенских городских разменных билетов рублёвого и трёхрублёвого номинала. Отпечатала их местная типография, а выдавались они исключительно через Благовещенское отделение Государственного Банка. Поначалу к делу подошли исключительно серьёзно, учитывая выданные боны и резервируя на счету аналогичную сумму кредитными 1000-рублёвыми билетами. В обращение они поступили уже в феврале 1918 года. Общая сумма эмиссии составила 1,3058 млн кредитных или 301 849 золотых рублей (за китайский доллар тогда давали 5,25 рубля в кредитном или 82,4 копейки в золотом исчислении). Их прозвали «алексеевки», ведь выпуск инициировал глава города А.Н. Алексеевский.

10 рублей местного выпуска

10 рублей местного выпуска

В конце зимы власть в городе взял Областной Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Курс китайской валюты рос по отношению к рублю, а разменные деньги снова начали исчезать. Поэтому Исполком Совета трудящихся Амурской области во главе с председателем облсовета Фёдором Мухиным постановил продолжить выпуск «алексеевских» 1 и 3 рублей, заменив на клише лишь подписи ответственных лиц, а также добавить к ним более крупные номиналы. Общая сумма «революционной» эмиссии составила 1,773 млн рублей.

Параллельно Амурский Областной Исполком с апреля 1920 года запускает в обращение ещё и Амурские областные разменные билеты, более известные как «мухинки» (из-за подписи Ф. Мухина), на сумму 68,6 млн рублей. Эти купюры имели номинал 5, 10, 15, 25 и 100 рублей. В первую очередь отпечатали 25-рублёвки, используя бумагу серо-сиреневого цвета. В начале осени 1918 года в Благовещенск доставили отпечатанные в Чите 50-рублёвые Сибирские кредитные билеты на сумму 5,255 млн рублей. 18 сентября власть в городе перешла к Временному Амурскому Правительству, продолжившему эмиссию сторублёвых «мухинок» и однорублёвых «алексеевок». К октябрю китайская валюта здесь оценивалась уже в 7 рублей. Далее все местные кассы обязывают принимать всё, что узаконивает в качестве расчётного средства Омское правительство, включая краткосрочные 5% обязательства Государственного Казначейства всех сроков и достоинств, 4% серии Государственного Казначейства достоинством в 25, 50, 100 и 500 рублей и облигации Займа Свободы 20, 40, 50 и 100-рублевого достоинства, а также ряд купонов от государственных процентных бумаг. В течение 1918-1919 гг. в Амурскую область «вливается» сумма 198,75 млн рублей, эмитированная Омским правительством. Неудивительно, что курс китайского доллара, составлявший в январе 1919 года семь с половиной рублей к декабрю вырос до полторы сотни (в 20 раз). Весной 1919 года здесь провели изъятие «керенок» на сумму почти в 17 млн рублей. Как и в других регионах, рынок эту операцию встретил негативно: доверие к российским деньгам утрачивалось.

Земские почтовые марки в качестве разменных знаков

Земские почтовые марки в качестве разменных знаков

Недостаток банкнот в обращении заставил власти Благовещенска продлить хождение местных советских эмиссий различного номинала с нанесёнными на них печатями, однако 31 июля этот срок закончился. Выпуски меняли на «сибирки» по курсу 1:1. Но, пока рынок покидали одни суррогатные деньги, пустоту приходилось срочно заполнять другими. Нехватка мелочи для размена заставила Амурскую Областную Земскую Управу срочно отпечатать земские марки достоинством 50 копеек (оранжевые), 1 рубль (коричневые), 3 рубля (зелёные) и 5 рублей (синие) на сумму 18 млн рублей. Большей частью они растворятся в обороте, и на обмен в 1920 году их принесут чуть больше четверти.

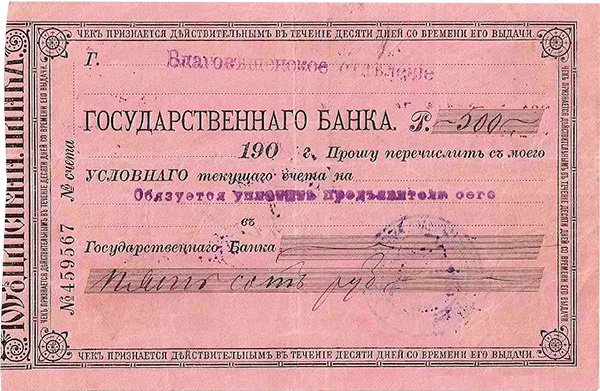

Пример «Розового чека»

Пример «Розового чека»

Сумятицы добавили и «Розовые чеки». В конце 1919 – начале 1920 гг. Благовещенское Отделение Государственного Банка наравне с кредитными билетами отправило в обращение запас чековых книжек, отпечатав номинал 500, 1000 или 5000 рублей. Тогда же собственные деньги захотело эмитировать Городское самоуправление Благовещенска. Эмиссия на 25 млн рублей, впрочем, до обращения не добралась, поскольку эти боны легко подделывались из-за низкого качества печати. Зато на местном рынке начали крутиться многочисленные кооперативные, частные и казённые боны.

Денежный знак Благовещенского отделения Государственного банка 5000 рублей (100×189 мм), «куксинка»

Денежный знак Благовещенского отделения Государственного банка 5000 рублей (100×189 мм), «куксинка»

В 1920 году Амурская область вошла в состав ДВР и попробовала соперничать с Хабаровском, намереваясь стать мощным административным центром. Центральным Управлением Государственного Банка Благовещенскому отделению разрешили выпустить денежные знаки на сумму 20 млн, но уже в январе эмиссия эта превысила 63 млн рублей, а к сентябрю составила 9,718 млрд. В линейку входили банкноты 100, 500, 1000, 3000 и 5000 рублей. На них ставил подпись руководитель Благовещенским отделением Государственного банка Куксинский, из-за чего боны прозвали «куксинки». Если в августе прекратили приём сибирских денежных знаков, исключая ряд мелких бон, оставленных для размена, то в сентябре 1920 года в Амурскую область поступили деньги Верхнеудинского правительства ДВР – «буферки». Их привезли вместе с инструкциями о девальвации бон, изымаемых из обращения. Обмен шёл по курсу 1 новый рубль за 1000 девальвируемых. В кассы поступило почти 9 млрд рублей, из которых практически весь объём представляли «куксинки».

Расчётный знак 50 рублей с символикой ДВР

Расчётный знак 50 рублей с символикой ДВР

Но нехватка мелких номиналов сохранялась. Для её преодоления в Благовещенске отпечатали Амурские расчетные денежные знаки 25 и 50 рублей образца 1920 года на общую сумму 89,42 млн рублей. Ту же роль размена выполняли собственные Амурские почтовые марки. В отличие от прочих регионов ни высокопробная, ни билонная серебряная монета на тот момент до Амурской области не доходила. Серебро было лишь в виде китайских долларов. В мае 1921 года Благовещенское отделение Государственного банка для удобства расчётов вводит золотой рубль, оставляя возможность хождения «буферок» по курсу 1000 рублей за 1 золотую копейку. Но к тому времени «буферки» практически покинули обращение. Относительно серебра к концу года установился курс 1 рубль 18 копеек банковым серебром или 3 рубля разменным серебром за 1 расчётный золотой рубль. В 1923 году из западных регионов страны сюда привезли первые советские бумажные червонцы.

Эмиссии Забайкальской области

В своей книге Погребецкий сообщает, что денежное обращение в Забайкалье было нарушено уже к концу 1917 года. Комитет Советских Организаций Забайкальской области констатировал нехватку разменных денег. Можно поразиться фантазии, с которой тут выходили из положения.

В первую очередь внимание обратили на контрольные марки, которые наклеили на белую бумагу и, снабдив сопроводительной надписью, отправили в обращение по номиналу. Далее решили использовать купоны государственных процентных бумаг и займов наступивших и наступавших сроков, нанеся на них дополнительную печать, чтобы исключить наплыв «денег» из других регионов. Но интереснее всего получились разрезанные «керенки» эмиссии Кяхтинского (Троицкосавского) отделения Народного банка. Четвертушка банкноты в 20 или 40 рублей наклеивалась на лист и получала вчетверо меньший номинал (5 и 10 рублей), о чём извещала надпись. Предполагалось их действие по всей Забайкальской области, но основным их регионом хождения оставался Троицкосавский уезд, и крайне незначительное количество было замечено в Верхнеудинском уезде.

Нечто, уже более напоминающее нормальные банкноты, появилось в этих местах в виде Сибирских кредитных билетов 50 рублей образца 1918 года, прозванные «кузнецы» или «молотки», так как художник Верхотуров изобразил на обороте молотобойца. Эмиссия составила 20,35 млн рублей. И она оказалась большей частью общей советской эмиссии на 25 186 460 рублей. Далее Читу заняла армия атамана Семёнова. Мгновенной перестройки денежного обращения не случилось. Поэтому при молчаливом согласии новой власти хождение советских выпусков продолжилось, а затем приняли решение оставить их в обороте при условии наличия на банкноте печати отделения Госбанка Сибири. Срок простановки штемпеля при этом неоднократно сдвигался. В регион стали поступать и деньги Омского правительства.

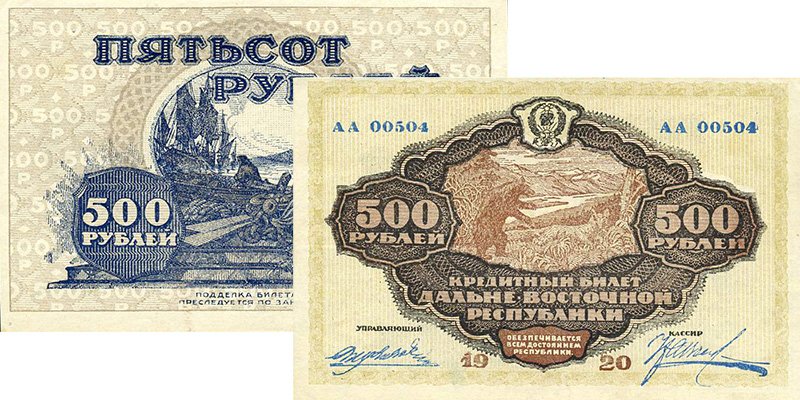

Это сыграет в будущем плохую службу для региона. Остальные области, следуя денежной реформе Владивостока, начнут вывод «сибирок» из обращения. Не прошедшие обмен «сибирки» станут аккумулироваться в Забайкальской области, роняя курс рубля. Расплатиться ими можно будет разве что на КВЖД, где эти деньги пока продолжат хождение. После падения Колчака перед атаманом Семёновым замаячила перспектива наискорейшего выпуска своих денег. Ими стали боны Читинского Отделения Государственного Банка. Купюры 100 и 500 рублей защищала та же «сетчатка», что и боны Владивостока. Пятисотки быстро прозвали «голубками», а сотни «воробьями».

500 рублей атамана Семёнова (82×140 мм), «голуби»

500 рублей атамана Семёнова (82×140 мм), «голуби»

В связи с планомерным падением курса «сибирок» рынок встретил появление новых денег пессимистично, установив на них вдвое меньший курс, чем на уже дискредитировавшие себя банкноты Омского правительства. Для поддержки курса Семёнов грозил штрафом в 10 000 рублей и даже полугодовым арестом тем, кто откажется принимать новые денежные знаки, но это не исправило положение дел. Планы по печати купюр достоинством в 25 и 50 рублей реализованы не были из-за продолжающегося снижения курса. Филиалы Чосен-банка Забайкальской области изредка скупали «сибирки», но полностью игнорировали деньги Семёнова, курс на которые в первой половине июня упал до 5.000 рублей. 5 июля 1920 года валюта попала под запрет, эмиссия же Читинских денег шла безостановочно. Валютные интервенции на время сдержали падение «голубков» и «воробьёв», но как только твёрдые деньги банкам выдавать перестали, курс катастрофически обрушился, дойдя в середине июля до 95 000 и даже до 100 000 рублей. Далее его перестали фиксировать в связи с тем, что интерес к банкнотам Читинской эмиссии упал до нуля. В августе на валюту переходят даже правительственные учреждения. В октябре партизаны занимают Читу, и город входит в подчинение правительства ДВР. 2 ноября 1920 года выходит закон о запрете денег Сибирского правительства и Правительства атамана Семёнова. Катастрофы не случилось, поскольку в реальном обращении эта бумага в тот период уже не участвовала. В конце осени Чита становится столицей Дальневосточной республики.

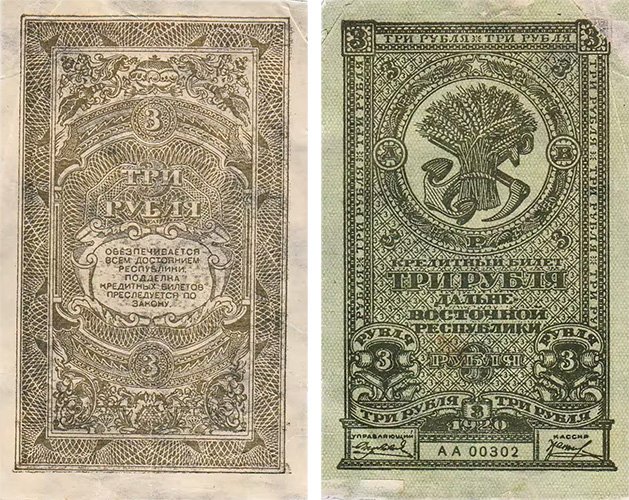

Дальневосточная Республика

Как же складывалось денежное обращение в самой ДВР? Провозглашённое 9 апреля 1920 года государство изначально считалось неким буфером, поэтому другие страны отказывали ему в признании. РСФСР, признавая ДВР, негласно числила её своей зависимой частью. Всё это осложняло принятие решений, в том числе и по денежному обращению. В регион массово поступали как совзнаки, так и «сибирки». Невзирая на политическое неприятие последних, власти ДВР не посмели запретить их, но установили курс между рублём в совзнаках и «сибирках» 1:15. Впоследствии он стал 1:5, чему поспособствовала Монголия, нехотя принимавшая с царскими и керенскими купюрами и «сибирки», но напрочь отвергавшая совзнаки.

Дальний Восток. 25 рублей образца 1918 года с добавлением штампа

Дальний Восток. 25 рублей образца 1918 года с добавлением штампа

Захватив часть тиража отпечатанных в США банкнот 25 и 100 рублей 1918 года, Временная Земская власть Прибайкалья ещё до провозглашения ДВР озадачила Иркутскую Экспедицию заготовления государственных бумаг нанесением на них штемпеля с указанием эмитента. В апреле Иркутск сдал заказчику первую партию банкнот, дополненных штампом, но в обращение эти деньги отправились через полтора месяца. Печать в виде щита, внутри которого читалось «Временная Земская Власть Прибайкалья» на 25 рублей наносилась красным цветом, а на сторублёвки – синим. Общая сумма эмиссии составила 228,426 млн рублей.

Дальний Восток. 100 рублей образца 1918 года с добавлением штампа

Дальний Восток. 100 рублей образца 1918 года с добавлением штампа

Советские деньги принимались в ДВР, а вот от «сибирок» решили отказаться. На операцию обмена сильно повлияла июньская денежная реформа Владивостока. Узнав, что там будут менять «сибирки» на новые рубли по курсу 200 к 1, в ДВР едва успели подкорректировать свой курс обмена: вместо запланированного 10:1 ввели 100:1. При этом на обмен принимались деньги только от местных жителей или предприятий и не более 50 000 рублей. На принесённое свыше выписывали квиток, гарантирующий постепенную выплату. Обмен длился с 1 по 10 июля. Отсутствие купюр малых номиналов приводило к округлению суммы расчёта до 25 рублей, что было крайне обидно при покупке предмета, ранее стоившего дешевле. Как и совзнаки, эти «буферки» Монголия не считала полноценными деньгами и отказывалась принимать. Это стало одной из причин падения курса на новые деньги.

1 рубль с символикой ДВР

1 рубль с символикой ДВР

Летом Экспедиция в Иркутске начала печать мелких номиналов – кредитных билетов достоинством в 1, 3, 5 и 10 рублей. В их оформлении уже использовалась символика нового государства. На одной из сторон отпечатали сноп колосьев на фоне перекрещивающихся кирки и якоря: всё это присутствовало и на гербе ДВР. Далее в обращение отправились более крупные номиналы – кредитные билеты 500 и 1000 рублей. Общая эмиссия Верхнеудинска за 1920 год в виде денег нового образца составила 1,9 млрд рублей. Для устранения препятствий в виде твёрдых денег царской эпохи 13 октября власти объявляют об изъятии из обращения золота и серебра.

5 рублей с символикой ДВР

5 рублей с символикой ДВР

В ноябре, когда уже планировался перенос столицы в Читу, вышел закон, упорядочивающий денежное обращение ДВР. По нему хождение сохранялось только за денежными знаками РСФСР, деньгами Верхнеудинской эмиссии, Владивостокскими кредитными билетами, деньгами Благовещенской эмиссии и банкнотами царской России. Выдачу золотых, серебряных и даже медных денег из государственных касс производили только по особому разрешению властей. Далее последовал закон «Об изъятии из обращения звонкой монеты», поскольку своих запасов, как у Владивостока, центральная власть ДВР не имела. До мая 1921 года продолжалась печать кредитных билетов 500 и 1000 рублей. Хотели нанести штемпель и на сохранившийся запас банкнот 25 и 100 рублей образца 1918 года, однако стоимость печатных работ для одной банкноты в тот момент уже почти равнялась её номиналу. К концу марта 1921 года курс «буферок» критически снизился, ведь общий объём их эмиссии приблизился к 4 млрд.

500 рублей Дальневосточной республики

500 рублей Дальневосточной республики

16 мая выходит закон «Об урегулировании денежного обращения в Д.В.Р.», отменяющий запрет на хождение монет из драгоценных металлов, а в сентябре появляется закон «О свободном обращении золота». Это, действительно, несколько стабилизировало денежное обращение, но положение «буферок» продолжало ухудшаться. Впрочем, и деньги РСФСР на местном рынке падали в цене, хотя их курс был несколько выше. Погребецкий указывает, что после июля «буферки» полностью покинули рынок, а на советские банкноты сохранялся лишь случайный спрос, и приводит воспоминания современника: «С момента введения правительством в обращение звонкой монеты бумажных, буферных денег никто не стал брать и их стали употреблять на завертку валюты».

1000 рублей Дальневосточной республики (173×108 мм)

1000 рублей Дальневосточной республики (173×108 мм)

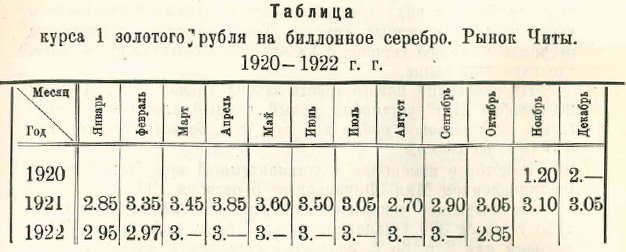

Семёновские краткосрочные валютные интервенции привели к тому, что в Чите стало функционировать серебро. При этом банковую монету, как раньше золото, население припрятывало, а расчёты в подавляющем большинстве случаев вели биллонной мелочью. Существовал курс, по которому низкопробное серебро соотносилось с расчётным золотым рублём, и его колебание порой удивляло. Из приведённой таблицы, видно, что к весне 1922 года курс стабилизировался на трёхрублёвой отметке и оставался таким до вхождения ДВР в состав РСФСР. Этому поспособствовал закон от 20 декабря 1921 года, установивший курс в три рубля биллоном или 1 рубль 18 копеек высокопробным серебром за один золотой рубль.

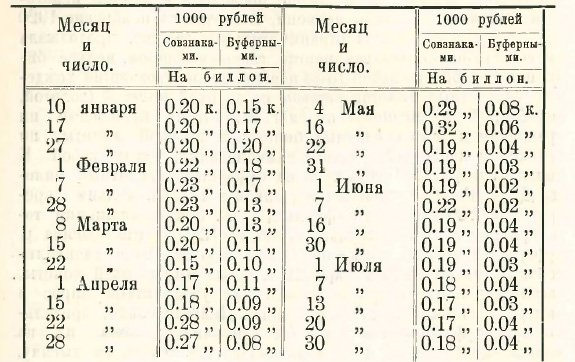

Курс относительно низкопробной серебряной монеты в 1921 году

Курс относительно низкопробной серебряной монеты в 1921 году

Соответствие низкопробного серебра и золотого рубля

Соответствие низкопробного серебра и золотого рубля

Положение с бумажными деньгами должна была исправить запланированная эмиссия на сумму в миллион рублей банковых билетов Дальбанка, линейка которых включала 5, 10, 20 и 50 копеек, а также 1, 3, 5, 10 и 25 рублей. Разработка их была завершена, то тут РСФСР и ДВР объединились. Дальневосточный банк продолжал настаивать на эмиссии. Центр возражал, ведь тогда в обращении находились и совзнаки, и червонцы, а новые билеты составили бы конкуренцию последним, предлагая более расширенную линейку номиналов. Поэтому эмиссия последних региональных дальневосточных денег так и не состоялась. В 1924 году на Дальнем Востоке, как и в других регионах СССР начал хождение новый и крепкий рубль, знаменующий успешное завершение реформы Сокольникова. Нам же остаётся в завершении привести цитату из книги Погребецкого: «В большинстве, власть пыталася законы экономики подчинить актуальным задачам политики. Законы денежного обращения каждый раз жестоко наказывали нарушителей».