Особым направлением коллекционирования являются подборки монет, отчеканенные подлинными штемпелями, но на заготовке из иного металла или сплава, чем стандартные образцы. Экспозиции эти (даже исключительно из отечественных монет) могут быть обширными и представительными. Мы не будем рассматривать откровенно фальшивые экземпляры или монеты древних эпох, когда владыки намерено разбавляли драгоценный металл. Остановимся на трёх основных группах подобного коллекционирования:

- пробные монеты;

- перепутки по металлу в монетном производстве;

- заказная продукция.

Также не будет затронута тема односторонних оттисков и муляжей, ведь они разобраны в нашей специальной статье. Речь пойдёт лишь о монетах, оформлением полностью совпадающих с каталожным эталоном, но в чужом металле.

3 рубля 1993 года «Русский балет». Медно-никель вместо серебра

3 рубля 1993 года «Русский балет». Медно-никель вместо серебра

Поиск нужных качеств. Пробные монеты

Переход на новый монетный ряд зачастую предполагает и смену материала входящих в него позиций. Массовую чеканку стараются удешевить, однако любая из монет должна иметь заданную износоустойчивость. Поэтому параллельно поиску оптимального оформления идёт поиск наилучшего материала. Из наиболее ранних пробных монет советской поры Андрей Федорин во втором издании своего каталога упоминает пробные 15 копеек 1921 года в меди, мельхиоре и алюминиевой бронзе. Как известно, в качестве материала решили сохранить серебро 500-й пробы, ранее применявшееся для выпуска разменного серебра.

3 копейки 1924 года. Алюминиевая латунь вместо меди

3 копейки 1924 года. Алюминиевая латунь вместо меди

Эксперименты коснулись и младших номиналов. Первоначально их чеканили из меди по имперскому образцу. Но практически сразу начался поиск иных металлов. Технологические пробы производил и Ленинградский монетный двор, и фабрика «Красная Заря», куда отдали часть объёма чеканки советской меди. Известны монеты образца 1924 года в следующих металлах и сплавах:

- латунь;

- алюминиевая бронза;

- мельхиор;

- мунцевая латунь (мунтца);

- томпак;

- алюминий.

Заказ на чеканку пятаков кроме ЛМД ушёл ещё и в Англию, поэтому пробы данного номинала известны ещё и в британской монетной бронзе. Методом проб решили, что для группы младших номиналов оптимальна алюминиевая бронза. Из неё с 1926 года и стали чеканить монеты достоинством от одной до пяти копеек, попутно уменьшив их размер и вес. Такие изыскания проводили и для монет 10, 15 и 20 копеек, чеканя их пробы в различных сплавах.

К концу 1920-х гг. дорогостоящее серебро решили убрать из числа монетных металлов. Марат Глейзер, изучив документы ЛМД, выяснил, что параллельно с продолжавшимся выпуском обиходного билона этими же штемпелями чеканили пробы. Летом 1930 года в Москву отправили по восемь монет 10, 15, 20 и 50 копеек из мельхиора и столько же из никеля. Для чеканки полтинников использовали стандартные штемпели 1927 года, а для остальных монет – 1930 года. С ними же уехали монеты 10 и 50 копеек с новым оформлением, впоследствии неутверждённым. Примерно тогда же опробовали вместе с мельхиором (80% Cu и 20% Ni) и чеканку нейзильбера (68% Cu, 16% Ni и 16% Zn). Для массовой чеканки старшей группы номиналов выбрали мельхиор. Первые мельхиоровые монеты отправились в обращение весной 1932 года.

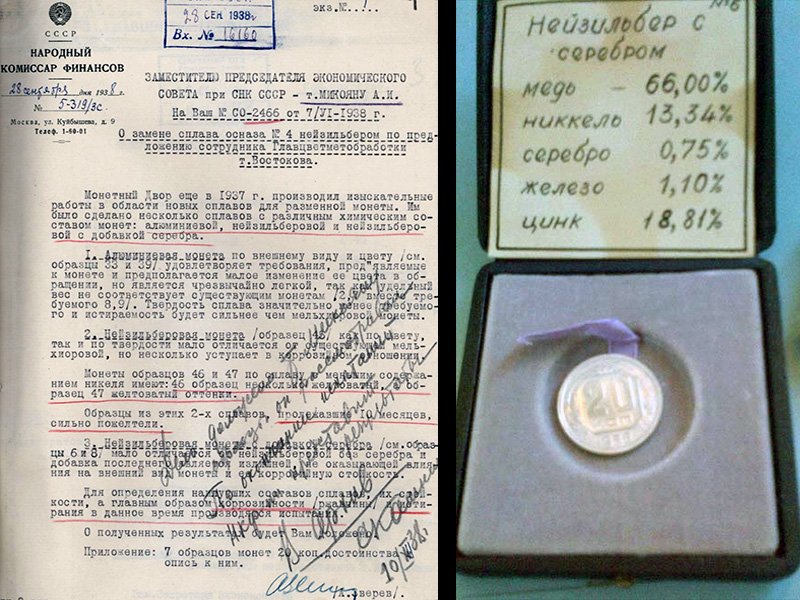

Сам документ и прилагаемая к нему монета

Сам документ и прилагаемая к нему монета

Но утверждённые стандарты в виде алюминиевой бронзы и мельхиора не прекратили поиск иных монетных металлов. У нейзильбера появился второй шанс в середине 1930-х гг. Дмитрий Кривошей в журнале «Нумизматика» № 2 (38) 2015 года опубликовал статью о найденных им в архиве семи пробных монет 20 копеек 1936 года в различных сплавах. Эти экземпляры сопровождали дело «О замене монетного сплава № 4 нейзильбером». В документе разбирались выводы завершённых изыскательских работ, указав достоинства нейзильбера в сравнении с монетами из алюминиевых сплавов и из него же, но с добавлением серебра. Перевод массовой чеканки с мельхиора на нейзильбер давал существенную экономию и меди, и никеля за счёт добавки более дешёвого цинка.

На дальнем плане алюминиевые 20 копеек 1936 года. На переднем плане они же, но из нейзильбера желтоватого оттенка

На дальнем плане алюминиевые 20 копеек 1936 года. На переднем плане они же, но из нейзильбера желтоватого оттенка

Впрочем, алюминий тоже исследовали достаточно серьёзно. Об этом говорит хотя бы факт существования пробного пятачка 1937 года размером с копейку, а также упоминание в каталогах помимо алюминиевого двугривенного 1936 года аналогичной монеты с датой «1937», а также 15 копеек 1938 года, также отчеканенных из него же. Выше вместе с найденной в архиве монетой из нейзильбера показаны находящиеся в частной коллекции алюминиевые 20 копеек 1936 года со значительными следами нахождения в обращении. Часть пробных монет досталась коллекционерам именно из оборота. Поэтому стоит внимательно следить за любой монетой, по цвету, размеру или весу отличающейся от стандартных (учитывая возможные изменения цвета или массы обычного экземпляра из-за нахождения его в агрессивной среде).

Технологические пробы 1956 года

Технологические пробы 1956 года

Поиски нового монетного сплава продолжились после войны. Об этом свидетельствуют 3 копейки в мельхиоре и 5 копеек в сером сплаве, отчеканенные стандартными штемпелями 1951 года. Андрей Федорин относит эту чеканку к 1953 году, когда чеканили пробы для утверждения оформления новой линейки. Разнообразие сплавов лучше всего изучать по монетам 1956 года. Выше показана только часть из них.

- А6 – белый алюминий с примесью меди и свинца;

- А7 – магнитный хром тёмно-серо-стального цвета с примесью железа;

- А9 – белый алюминий с примесью марганца и меди;

- А11 – белый алюминий с примесью меди и цинка;

- А16 – медно-цинковый сплав тёмно-жёлтого цвета;

- А19 – медно-никелевый сплав жёлтого цвета;

- А28 – магнитное железо, плакированное медно-никелевым сплавом жёлтого цвета;

- А29 – магнитное железо, плакированное медно-никелевым сплавом красного цвета;

- А5 – мягкое олово бело-серого цвета с примесью свинца.

Полную расшифровку надчеканов можно изучить в каталоге Федорина и Ушакова по пробным монетам СССР. По результатам испытаний приоритет отдали нейзильберу. Сплав МНМц-50-10-5 (50% Cu, 35% Zn, 10% Ni и 5% Mn) применили для монет достоинством от 10 копеек и выше не вышедшего в обращение тиража 1958 года, а затем при чеканке тех же номиналов линейки 1961-1991 гг.

Пробная 1 копейка 1988 года (плакированная сталь)

Пробная 1 копейка 1988 года (плакированная сталь)

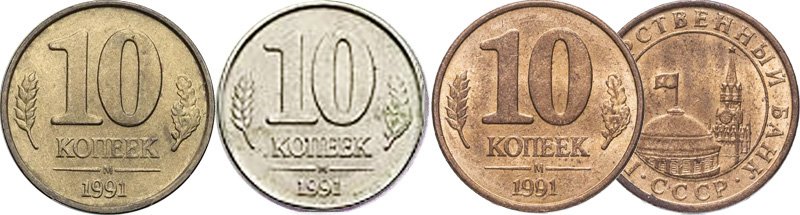

Во второй половине 1980 гг. начались очередные изыскания по удешевлению массовой чеканки. Вспомнили об экспериментах с плакировкой. В результате отчеканили партию из магнитного железа, плакированного медно-цинковым сплавом. Опыты продолжались до 1991 года включительно. Пробные монеты легко отличить по гурту, неприкрытому плакировкой. Если же гурт у монеты обычный, а она магнитится, то это не редкая и ценная перепутка, а другой брак – недорогой – превышение уровня магнитных примесей в сплаве.

10 копеек 1991 года. Медно-цинк (слева), медно-никель (в центре), стандартная монета из плакированной стали (справа)

10 копеек 1991 года. Медно-цинк (слева), медно-никель (в центре), стандартная монета из плакированной стали (справа)

Запустить плакированные монеты образца 1961 года в массовую чеканку ни ММД, ни ЛМД не успели. Первая такая монета – это младший номинал уже следующей линейки, последней в числе Госбанка СССР. Но и чеканке стальных гривенников с латунной плакировкой предшествовали пробы. Эти десятикопеечники известны в медно-никелевом и в медно-цинковом сплавах. Несколько десятилетий назад ходила даже легенда, будто на ММД заказали чеканку подобных монет из золота в качестве памятных сувениров ответственным лицам высшего эшелона. Но за прошедшее время «золотые гривенники» ГКЧП в каталогах так и не появились.

Дополним часть нашего обзора о пробах образцами монетного ряда «молодой России», каким его видели в начале лета 1992 года. На тот момент, скорее всего, пятирублёвку хотели сохранить в светлом медно-никелевом сплаве. И лишь стремительное повышение цен заставило пересмотреть планы и отправить в обращение сталь с плакировкой из медно-цинкового сплава золотистого цвета.

Монетный брак

Любое отклонение от стандарта в монетном производстве считается браком. Поэтому использование заготовок для монет одного номинала при чеканке монет иного достоинства – это брак, который должен изыматься отделом технического контроля. И всё же часть брака уходит в обращение на радость коллекционерам. Найти перепутку по металлу – заветная мечта многих, но встречаются они крайне редко.

20 копеек 1931 года. Алюминиевая бронза вместо мельхиора

20 копеек 1931 года. Алюминиевая бронза вместо мельхиора

Пока 10, 15 и 20 копеек чеканили из серебра 500-й пробы, с перепутками по металлу было плохо. До сих пор не предъявлено ещё ни одной выловленной из обращения серебряной трёхкопеечной монеты. При переходе с драгоценного металла на дешёвый мельхиор контроль снизился: с 1931 года попадаются светлые трёхкопеечники и жёлтые двугривенные. Впрочем, число доживших до наших дней экземпляров крайне мало. 20 копеек 1932 в чужом металле на аукционе Coins.Su в уже далёком 2013 году ушли за 85 500 рублей. При переезде Ленинградского монетного двора в Краснокамск число монетного брака выросло из-за тяжёлых условий работы в военную пору. Но на числе перепуток по металлу это не сказалось. Монеты военных лет не в своём металле очень редки, что можно понять и по цене. Показанные ниже жёлтые 20 копеек 1945 года из алюминиевой бронзы в том же году на той же площадке сумели добраться до суммы 165 000 рублей.

20 копеек 1945 года. Алюминиевая бронза вместо мельхиора

20 копеек 1945 года. Алюминиевая бронза вместо мельхиора

Интересен для исследования переходный период 1958-1960 гг., когда на ЛМД одновременно чеканили монеты из старых сплавов (алюминиевая бронза и мельхиор) и новых (латунь и нейзильбер). Это привело к тому, что впоследствии были обнаружены монеты 1961 года стандартного оформления на кружках из мельхиора вместо нейзильбера. Интереснее выглядит монета с датой «1957», выполненная в нейзильбере. Казалось бы, перед нами обычные перепутки по разгильдяйству, но вот Владимир Назаров не спешит относить их в эту категорию. Он считает, что часть из них вполне может оказаться пробными монетами: старыми штемпелями опробовали новый сплав, а новыми предварительно поработали по уже известному.

3 копейки 1989 года. Нейзильбер вместо латуни

3 копейки 1989 года. Нейзильбер вместо латуни

С 1961 года начинается эпоха перепуток «латунь-нейзильбер». Чаще всего это светлые 3 копейки или жёлтые 20 копеек. Относительно первых часть оказывается рукотворной. Многие мальчишки в «период застоя» пробовали окрасить 3 копейки и подсунуть гербом кверху, надеясь, что продавщица поленится перевернуть монетку. Впрочем, помимо трёх копеек красили и «двушки», и копейки. В то время школы часто проводили вечера дружбы или фестивали республик, когда школьники выступали в национальных костюмах народов СССР. Для среднеазиатского антуража и требовалось множество таких «посеребрённых» монеток. Их просверливали, а затем вплетали в косы или нашивали на платье.

5 копеек 1990 года с двойным гуртом. Нейзильбер вместо латуни

5 копеек 1990 года с двойным гуртом. Нейзильбер вместо латуни

2 копейки были чуть большего диаметра, чем гривенник. Поэтому ближе к 1990-м гг. начали появляться перепутки и этих номиналов. Но куда интереснее будет «поймать» светлые 5 копеек. Ведь у пятака и полтинника разное гуртовое оформление. На показанном выше экземпляре оно двойное: надпись унаследована от полтинника, которому планировался кружок, а рифления и рисунок сторон монета получила по значащемуся на ней номиналу.

10 рублей 1992 года на чужой заготовке

10 рублей 1992 года на чужой заготовке

1991-1992 гг. стали очередным переходным периодом: привычную линейку СССР сменил монетный ряд ГКЧП, который уступил место монетам независимой России, вскоре сменившим материал. Количество всевозможных перепуток для этого периода колоссально. Магнитные и немагнитные монеты с одинаковым оформлением даже получили собственные каталожные позиции. Но и не в своём металле монет хватало. Больше всего различных видов браков насчитывают биметаллические монеты, ведь по стандарту у них составная двухцветная заготовка. Однако известны и монолитные одноцветные монеты.

50 рублей 1992 года на однородной заготовке вместо комбинированной

50 рублей 1992 года на однородной заготовке вместо комбинированной

Денежная реформа 1997 года принесла новый монетный ряд, по металлам изначально разделённый на четыре группы:

- сталь, плакированная мельхиором: 1 и 5 копеек;

- латунь: 10 и 50 копеек;

- нейзильбер: 1 и 2 рубля;

- медь, плакированная мельхиором: 5 рублей.

В обращении начали попадаться монеты-перепутки на заготовках, вырубленных для других монет схожего диаметра. Чаще всего встречались мелкие номиналы: жёлтые 5 копеек и белые 10 копеек.

Перепутки по металлу 10 и 5 копеек образца 1997 года

Перепутки по металлу 10 и 5 копеек образца 1997 года

В 2006 году оба двора чеканили гривенники и полтинники двух видов: немагнитные латунные и магнитные стальные с плакировкой из томпака. Для 2007 года латунь уже вышла из числа монетных металлов, но латунные монеты с этой датой внезапно обнаружили. В нумизматическом обществе случился настоящий ажиотаж. В очередях или в общественном транспорте вместо чтения нумизматы терпеливо проверяли магнитом любые 10 или 50 копеек, оказавшиеся в руках. Известны также немагнитные 10 копеек 2013 года на старой заготовке.

50 копеек 1992 года. Плакированная сталь вместо латуни

50 копеек 1992 года. Плакированная сталь вместо латуни

Необычной находкой стали 50 копеек 2002 года, выполненные на заготовке 1 рубля 1992 года. Вместо немагнитной латуни штемпели ударили по магнитной плакированной стали. Необычность монеты выдаёт гурт иного цвета и ржавые фрагменты: латунь подобным образом не ржавеет. Трудно понять, как дореформенная заготовка вновь оказалась в деле спустя столь длительный период.

Из старших номиналов в чужом металле замечены пятирублёвки. В статье о монетах 2002 года мы подробно рассказывали о наборной перепутке 5 рублей 2002 года СПМД, отчеканенной на кружке для двухрублёвой монеты. Но это не единственный случай пятирублёвого номинала, замеченного на нейзильбере. Найдены подобные немагнитные монеты ММД с датами «2008» и «2009».

В центре монета с мельхиоровой плакировкой. Гурт показан крупным планом

В центре монета с мельхиоровой плакировкой. Гурт показан крупным планом

В 2009 году удешевление коснулось старших номиналов: заготовки начали делать из магнитной стали с никелевым гальванопокрытием. Сюрпризом стало обнаружение кроме этих двух типов ещё и магнитных монет с плакировкой. Причём, плакировкой мог быть как мельхиор, так и нейзильбер. Исследователи решили, что в обращение отправили партию опытной чеканки. Куда больший интерес вызывают немагнитные монеты с датой «2010». Чеканка на заготовках старого образца известна и для монет с более поздними датами, но их уже относят к заказной продукции.

Латунные 10 рублей 2011 года (немагнит). Найдены в обороте

Латунные 10 рублей 2011 года (немагнит). Найдены в обороте

Загадкой остаётся появление в обращении немагнитных десятирублёвых монет. Это номинал изначально чеканили из стали с латунным гальванопокрытием. Откуда же взялись заготовки из цветного сплава? Пока обнаружены только подобные монеты 2011 и 2012 гг. Речь не идёт о появившихся позднее немагнитных подделках, периодически всплывавших в различных регионах России (например, в 2019 году вал подобных фальшивок зафиксировали в Нижнем Новгороде). Рисунок на монетах-загадках в точности соответствует стандартным штемпелям ММД.

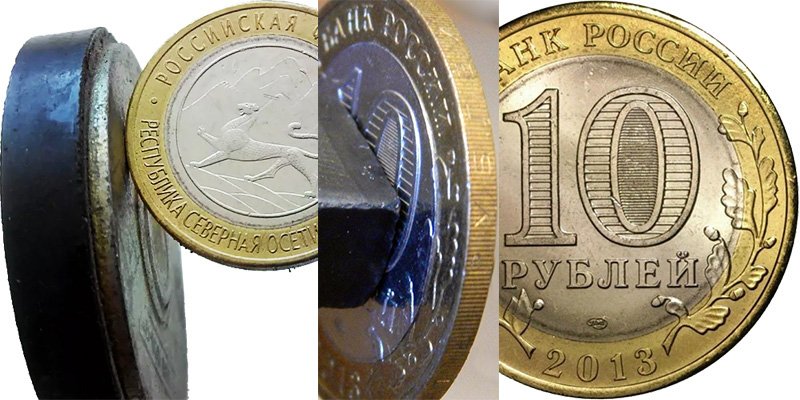

Нестандартный биметалл. С магнитным кольцом (слева) и с магнитным центром (справа)

Нестандартный биметалл. С магнитным кольцом (слева) и с магнитным центром (справа)

Среди юбилейных биметаллических монет выделяются 10 рублей 2013 года «Северная Осетия – Алания». Она уже привлекала внимание нештатным гуртом, а после обнаружили монету со стандартной немагнитной мельхиоровой вставкой и кольцом, сделанным из магнитной стали, покрытой латунью. Монета встречалась нечасто, и одно время стоила даже дороже малотиражного «Пермского края» из той же серии биметалла. Но предъявляли и «Осетию» с магнитной вставкой. Также известны «Осетия» и «Белозерск» полностью магнитные (и кольцо, и вставка), но такие монеты относятся к пробным и в обращении не встречаются. В общем, эта монета остаётся предметом пристального изучения.

10 рублей на однородной заготовке вместо комбинированной

10 рублей на однородной заготовке вместо комбинированной

Из необычного биметалла на торгах аукционного дома «Александр» мелькнули 10 рублей 2006 года «Сахалинская область», за которую в 2015 году отдали 91 000 рублей. Большой интерес к монете вызвала её заготовка из нейзильбера, ведь российских монет такого диаметра из подобного материала ни ММД, ни СПМД тогда не чеканили. Видя, как дорого уходят подобные монеты, нумизматический рынок вскоре заполнили многочисленными перепутками, где биметалл воплощали на мельхиоровых кружках от 25 рублей, а 25-рублёвки, напротив, делали биметаллическими. Пример мы показывали в статье о монетах к юбилеям Гагарина. Но тут мы уже вплотную подошли к третьей группе нашего обзора.

Коммерческие перепутки

Знатные коллекционеры Российской империи, имевшие доступ на монетные дворы, заказывали для своих собраний монеты, которые не могли приобрести иным путём. Наряду с классическими новоделами в какой-то период пошли заказы на «фантастические» сочетания штемпелей. И тут уже оставался всего один шаг, чтобы попросить отчеканить монету в нехарактерном для неё металле. Для примера вспомним двухрублёвые монеты 1722 и 1726 гг., но не из золота, а из серебра. Казалось бы, в советское время такой бизнес был невозможен. Но Владимир Назаров упоминает юбилейные рубли 1988-1989 гг., отчеканенные не из мельхиора, а из жёлтого сплава на основе меди. Некоторые нумизматы считают ряд перепуток по металлу последних лет СССР и ранней России тоже произведёнными по заказу.

Рубль на заготовке полтинника с демонстрацией гурта

Рубль на заготовке полтинника с демонстрацией гурта

Осторожные попытки возродить этот бизнес начались примерно в 2008 году, когда на аукционы стали выставлять золотистые рублёвые монеты на магнитных заготовках от полтинников. Для первой из них придумали легенду, что её обнаружили на почте среди обычных. Последующие уже ставили на торги без пояснений. Замечены были подобные монеты и ММД, и СПМД. Интерес на тот момент к перепуткам был невероятным. Итоговые суммы достигали десятков тысяч рублей, а там, где торговля велась в евро, результаты были ещё фантастичнее.

На дальнем плане полтинник на рублёвой заготовке, на переднем плане он же, но на заготовке для евромонет

На дальнем плане полтинник на рублёвой заготовке, на переднем плане он же, но на заготовке для евромонет

Ответным ходом стали светлые 50 копеек на рублёвой заготовке. А далее спираль прибыли начала стремительно раскручиваться. К середине 2010-х гг. ту же монету отчеканили на кружке для двух евроцентов (в наличии была даже канавка на гурте). Наряду с перепутками по металлу начались перепутки по заготовке (полтинник на кружке от гривенника и пр.). Появились биметаллические 25-рублёвки и мулы – монеты со сторонами от разных номиналов.

Биметалл и триметалл вместо банальной стали с никелевым покрытием

Биметалл и триметалл вместо банальной стали с никелевым покрытием

Поначалу подобные перепутки даже заносили в каталоги (особенно это касалось обиходных монет на немагнитных заготовках старого образца). Но «зоопарк» расширялся столь монументально, что процесс каталогизации сам собой остановился. А когда появились рубль, 2 рубля и пятирублёвка в биметалле и даже в триметалле, нумизматы окончательно признали подобные монеты не браком, а намеренно изготовленной продукцией для продажи коллекционерам.

5 копеек на заготовке внутренней вставки составной монеты в сравнении с обычным экземпляром

5 копеек на заготовке внутренней вставки составной монеты в сравнении с обычным экземпляром

Подобные предметы (в том числе перепутки по металлу) до сих пор сохранили свою аудиторию среди покупателей диковинок. Но настоящие нумизматы не считают их достойными размещения в альбомах рядом с настоящими перепутками и монетным браком прежних эпох.

Как определить подлинность монеты в чужом металле

Если ваш внимательный взгляд отметил в сдаче монету необычного цвета, есть шанс, что вы поймали перепутку. Понять, что в ваших руках, действительно, ценный предмет, а не покрашенная рядовая монета, помогут привычные вещи.

Табло показывает вес, характерный для 20 копеек

Табло показывает вес, характерный для 20 копеек

Первым делом стоит взвесить монету и сравнить её вес со стандартной. Для светлых трёхкопеечных монет он должен равняться весу двугривенного из мельхиора (3,6 грамма) или нейзильбера (3,4 грамма). Если же весы показывают три грамма с малым отклонением в одну из сторон – это обычные 3 копейки с покрытием, нанесённым вне монетного двора. Жёлтые 20 копеек должны весить три грамма. Аналогичные измерения и сопоставление со стандартным весом действуют и для других номиналов.

Перепутка 2 копеек среди обычных монет

Перепутка 2 копеек среди обычных монет

Для светлых 2 копеек советской поры определить подлинник поможет осмотр. Заготовка гривенника чуть меньше (17,27 мм), чем кружок для двух копеек (18 мм). Поэтому в большинстве случаев кант «двушки» попадёт на заготовку не полностью. С одной из сторон монетного поля он будет уже или вовсе сойдёт на нет. Это же правило действует для современных пятачков с диаметром 18,5. Гривенник на миллиметр меньше, поэтому на оригинальном жёлтом пятачке кант практически «съеден».

Сильный магнит поймал магнитные примеси в обычной монетке (малоинтересный брак)

Сильный магнит поймал магнитные примеси в обычной монетке (малоинтересный брак)

В последнем случае даже смотреть особо не надо, а прежде всего стоит попробовать магнит. К 5 копейкам на латунной заготовке он останется равнодушным. А вот гривенник-перепутка на стальном кружке к нему притянется. Магнит помогает выделить латунь на гривенниках и полтинниках младше 2006 года, а также нейзильбер и медь на рублёвых номиналах младше 2009 года (указанные металлы и сплавы немагнитные). Впрочем, магниты порой могут ввести в заблуждение, притянув и латунную монету. Ошибочно считать любую магнитную монету СССР перепуткой, ведь магнит (особенно, мощный) будет реагировать на примеси, если их содержание превысит норму по недосмотру.

В центре никелированные вручную 10 рублей среди стандартных экземпляров

В центре никелированные вручную 10 рублей среди стандартных экземпляров

Магнит не поможет, если речь идёт о намеренном обмане. Выше в центре размещена обычная немагнитная монета, на которую нанесли магнитное покрытие, продав как перепутку по металлу. Если положить её между стандартных монет 1992 (немагнит) и 1993 гг. (магнит), видно, что она отличается по цвету от обеих. То же сравнение светлых 3 копеек с обычным двугривенным и жёлтых 20 копеек с обычным «трояком» легко поможет отсеять крашеные экземпляры.

Кто-то, удивившись, хотел процарапать краску

Кто-то, удивившись, хотел процарапать краску

Таким способом, как показано выше, проверять монетку на покрытие не стоит. Здесь цена упала на тысячи, если не на десяток тысяч. Подозрительную монету не царапают что есть силы по стороне, а делают небольшой пропил между рифлений на гурте. Обычно этого достаточно, чтобы добраться до непрокрашенного металла. В случае сомнений стоит отнести монету на экспертизу или хотя бы проверить металлоискателем, который покажет примерный состав металлов в сплаве. Но стоит помнить, что некоторое оборудование работает только с поверхностным слоем, который может сильно отличаться от основы (например, те же плакированные монеты).

Рекламные образцы

10 рублей 2008 года «Азов» в нестандартном исполнении

10 рублей 2008 года «Азов» в нестандартном исполнении

Закончить тему монет не в своём металле хочется красивыми, впечатляющими экземплярами. Поэтому покажем такую вот подборку, созданную на ММД штемпелями знакомой юбилейной монеты. Большинство нумизматов занесёт этот биметалл в категорию пробного, хотя к технологическим пробам он не относится. Здесь не поиск оптимального сплава, а результат поисков в виде рекламных эталонов. Подобные монеты размещают в выставочных экспозициях, демонстрируя возможности монетного двора для потенциальных заказчиков. Ведь, увидев такие яркие цвета, могут заключить договор не на монеты, а на жетоны или аналогичную продукцию. Но всё же настоящие деньги в виде образца вызывают куда большее уважение, чем просто цветные кружки с чеканкой.