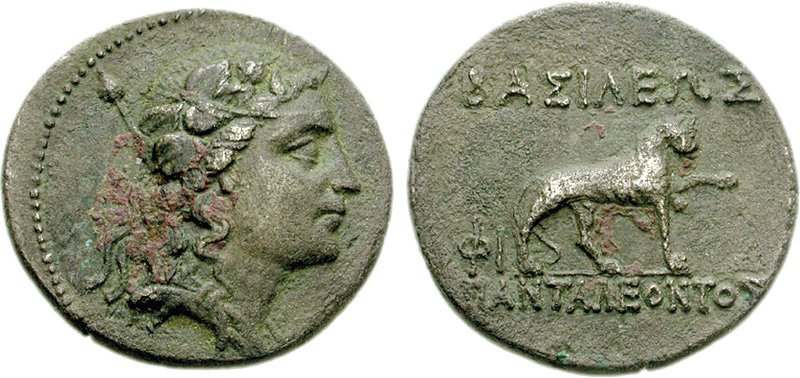

Этот металл получил название от немецкого слова «Nickel». Искатели меди находили похожий на неё минерал (позже он получил название «никелин»), но чистую медь извлечь из него никак не получалось. И тогда с обидой звучало «Kupfernickel» («Медный озорник»). Так искатели прозвали обманувшего их духа, наряду с кобольдами проживавшего в горных подземельях. Название сохранил Аксель Фредерик Кронштедт, всё же сумевший получить из руды дотоле неизвестный металл. В монетном деле никель использовался задолго до его официального открытия. Известны мельхиоровые монеты царей Евтидема II, Агафокла и Пантелеймона из Греко-Бактрийского и Индо-Греческого царств II в. до н.э., в которых никель составлял до 20%.

Мельхиоровая монета из Бактрии

Мельхиоровая монета из Бактрии

В данной статье мы подробно исследуем путь никеля к российским монетам. В дальнейшем под словом «никель» или «никелевые» мы будем подразумевать не чистый металл, а медно-никелевые сплавы. Ведь в документах той поры возможность перехода на эти сплавы фигурирует именно как «Проектъ введенiя никкелевой монеты въ Россiи» (тогда «никель» ещё писали с удвоенной «к»).

Общее положение дел в монетной системе к началу 1860-х гг.

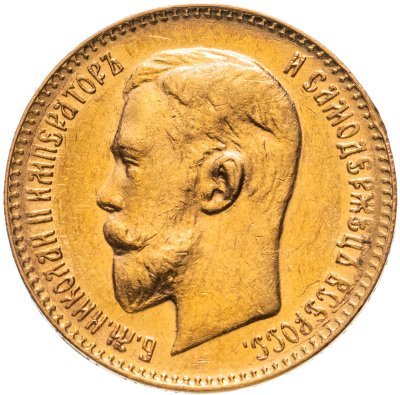

Если изучать документы, то первое пришествие никеля можно датировать началом 1859 года, когда шло серьёзное обсуждение реформирования российской монетной системы. Однако на тот момент никель рассматривался не в качестве одного из основных монетных металлов, а только для состава лигатуры (наряду с медью и цинком) при понижении пробы разменного серебра. Чтобы представлять возможность массовой чеканки никелевых монет, стоит вспомнить, что тогда даже мелкое серебро было высокопробным (применялась введённая ещё Павлом I 868-я проба). В 1860 году для серебряных монет сложилась такая же ситуация, как для современных латунных гривенников и полтинников: по лому они стоили больше, чем по номиналу. При этом курс бумажного (кредитного) рубля снова начал отличаться от рубля серебром. В 1854 году кредитные билеты уже невозможно обменять на золотую монету, а с 1858 года прекращается обмен и на серебряную (итог непродолжительной эры серебряного монометаллизма подвела неудачная Крымская война).

20 копеек 1860 года (высокопробное серебро)

20 копеек 1860 года (высокопробное серебро)

Разменное серебро стремительно вымывалось из оборота. Его вывозили за рубеж и переплавляли на ювелирные изделия. Александр Бугров приводит в пример серебряных дел мастера Петрова, который за 12 лет извёл на ювелирку 3300 пудов монетного серебра. А таких мастеров в России было множество. В это время европейские государства начали заменять привычные металлы медно-никелевыми сплавами. В России этот процесс в то время так и не запустили, но сама её монетная система претерпевала глубокие реформы. В шаге от реального воплощения оказался возврат в обращение платины. Нехватку мелочи предложили частично решить печатью 50-копеечных банкнот, что тоже отклонили. За полтора десятилетия дважды снижалась проба разменного серебра, а медную стопу перевели на 50 рублей из пуда. Закрылся Екатеринбургский монетный двор, и чеканкой меди занялась столица. Прекратилась чеканка голландских червонцев, вместо которых наладили выпуск трёхрублёвых золотых монет. Возможно, не будь такого числа всевозможных преобразований, никель сумел бы пробить себе дорогу в денежное обращение Российской империи ещё в XIX веке.

2 копейки 1863 года

Монета брюссельской чеканки

Монета брюссельской чеканки

Для нумизматов, готовивших к печати текст «Корпуса русских монет Великого Князя Георгия Михайловича», стало большим сюрпризом обнаружение на Монетном дворе Санкт-Петербурга около семи десятков пробных никелевых монет, среди которых были необычные 2 копейки 1863 года. Невзирая на указание «Е.М.» (Екатеринбургская монета), сразу становилось ясно, что Екатеринбург к их чеканке отношения не имеет. Зная, как строго определяют геральдические правила изображение отдельных элементов Государственного герба, мы натыкаемся здесь на многочисленные отклонения от образца. Короны не соединены лентами. Углы гербового щита Москвы срезаны. И – главное! – скипетр и держава в орлиных лапах поменялись местами. Великий Князь Георгий Михайлович обратился за разъяснениями к Николаю Павловичу Фоллендорфу, руководившему тогда монетным предприятием. Относительно этих двух копеек Фоллендорф точного ответа не дал, но упомянул слухи о промышленнике Пермикине, во владениях которого добывали никелевую руду. По этим слухам выходило, что из уральского никеля в Брюсселе могли отчеканить образцы, дабы подвигнуть российское правительство на замену медной монеты никелевой.

20 сантимов (Брюссельский монетный двор)

20 сантимов (Брюссельский монетный двор)

Мог ли Брюссель отчеканить монеты с указанной датой? Несомненно, ведь он уже прошёл все этапы внедрения массовой чеканки монет из медно-никелевого сплава. В 1860-1861 гг. здесь чеканились медно-никелевые 20 сантимов, сменив монету аналогичного номинала из серебра 900-й пробы. А с 1861 года начата чеканка из медно-никеля 5 и 10 сантимов, раньше бывших медными. На европейскую чеканку указывает и монетное соотношение сторон (180°). Учитывая, что вместе с никелевыми двухкопеечниками обнаружили и медные их аналоги, перед нами рекламные образцы для сравнения вида привычной меди с новым медно-никелем. В каталоге Владимира Биткина кроме основной пары (медно-никель и медь) отмечены такие же монеты из медно-никеле-цинкового и медно-оловянного сплавов, но эти предметы он относит уже к новоделам. Сейчас брюссельская чеканка считается доказанной, поскольку штемпели для неё присутствуют в музейном каталоге Монетного двора Брюсселя.

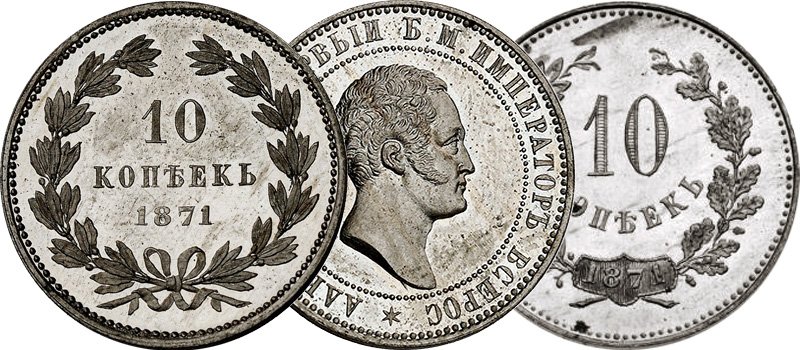

10 копеек 1871 года

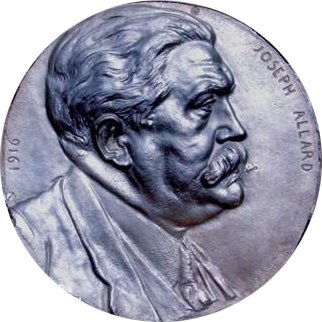

Филипп Жозеф Аллард на медали

Филипп Жозеф Аллард на медали

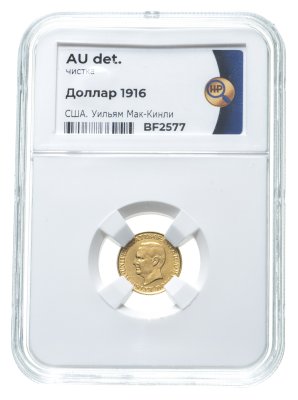

Вторая попытка пришествия никеля в российский монетный ряд была предпринята в начале 1870-х гг. Чистую медь младших номиналов могли заменить медно-никелевым сплавом. Процесс опять начался с подачи Брюссельского монетного двора, которым тогда управлял бельгийский ювелир, банкир и бизнесмен Филипп Жозеф Аллард. При содействии сына Альфонса Алларда он передал меморандум академику Борису Семёновичу Якоби, состоявшему в мануфактурном совете при Министерстве финансов (совет вёл делопроизводство по выдаче привилегий на новые открытия и изобретения). В бумаге приводились сведения об использовании никеля в монетах ведущих держав мира, включая США, а также делался упор, что Брюссельский монетный двор в совершенстве освоил выпуск подобных денег. Аллард доказывал, что по внешнему виду никелевая монета ни в чём не уступает серебру при лучшей износоустойчивости.

Две версии оформления 10 копеек 1871 года

Две версии оформления 10 копеек 1871 года

В качестве приложения к меморандуму доставили образцы десятикопеечных монет из меди и медно-никеля. На аверсе был профиль Александра I. Аллард подчеркнул, что неслучайно выбрал этого монарха для демонстрационных монет, ведь именно Александр I освободил Европу от Наполеона. Директор монетного двора также указал, что портрет Александра II он отчеканить не осмелился (если бы портрет не понравился императору, на проекте сразу можно было ставить крест). Аллард рекомендовал уже существующий монетный ряд дополнить медно-никелевой монетой, вставив одну позицию между серебром и медью. Интересно, что этой позицией оказались не 5 копеек, на тот момент чеканившиеся и в низкопробном серебре, и в меди, а гривенник. В качестве пробной партии рекомендовалось заказать 50 млн медно-никелевых монет. Чтобы повысить интерес императора, Аллард показал, что монета, скорее всего, принесёт сеньораж. То есть при стоимости ниже номинала она покинет оборот по номиналу. Ведь тираж составит всего одну монету на полтора жителя России, а многие захотят оставить новинку на память.

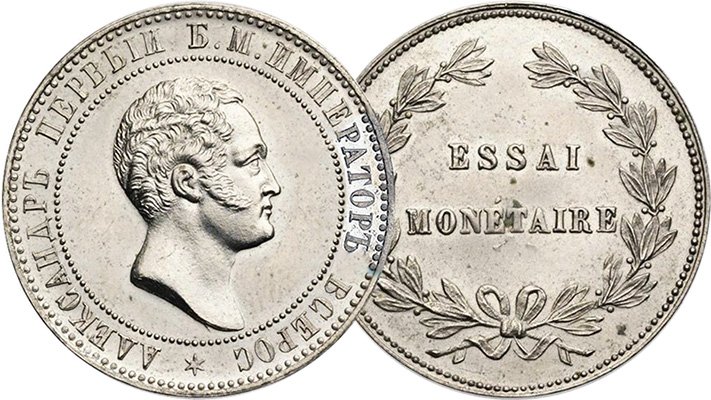

Монетный модуль

Монетный модуль

В каталоге Владимира Биткина также присутствует новодельный монетный модуль (Essai Monetaire) без указания номинала и даты. Однако все новодельные демонстрационные экземпляры (и 10 копеек, и модуль), как указывает Уздеников, по результатам исследований американцев Ч. Тьюмоза и Р. Зандера, имеют в сплаве ещё и цинк (12% Ni, 84% Cu и 4% Zn). Предоставленные Аллардом оригиналы – это сплав только никеля и меди (25% Ni и 75% Cu). Оригинальные гривенники весили 6,75-6,84 грамма. Вес новоделов порой доходит до семи грамм. Якоби отправил меморандум Михаилу Христофоровичу Рейтерну, занимавшему пост министра финансов, добавив восторженное сопроводительное письмо. Однако в ответе пришёл вежливый отказ, что любые изменения монетного ряда сейчас нецелесообразны. Так был отклонён очередной проект внедрения никеля.

Иные никелевые проекты 1870-х гг.

В 1874 году по инициативе Ральфа Хитона III, владельца бирмингемской фирмы Heaton and Sons, в Россию отправилось предложение чеканить монеты из сплава никеля с бронзой. В «Корпусе русских монет Великого Князя Георгия Михайловича» это отмечено документом «О предоставленіи Англійской фирмѣ “Гентонъ съ сыновьями” заказа на выдѣлку никкелево-бронзовой монеты для Россіи». Практически сразу эти документы вернули с ответом за подписью ответственных лиц министерства финансов А. Зимсена и князя Максутова, что заказы на никелевые монеты размещать не планируется. Впрочем, связи между Бирмингемом и Санкт-Петербургом не прервались. В 1896-1898 гг. всю российскую медь чеканила именно эта компания, к тому времени преобразованная в Бирмингемский монетный двор.

Медно-никелевые полпенни для Ямайки (чеканка Heaton and Sons)

Медно-никелевые полпенни для Ямайки (чеканка Heaton and Sons)

В конце 1887 года на рассмотрение поступил проект введения в России никелевой монеты г-на Вестина. Предполагалось, что новый монетный ряд вместо меди составят монеты достоинством 1, 2, 3, 4 и 5 копеек, по составу аналогичные бельгийскому медно-никелю. Вестин обязывался поставить к марту 1878 года миллион копеек, 400 000 трёхкопеечных и 160 000 пятикопеечных монет. Это была бы лишь часть из общего заказа монет на сумму в 30 млн рублей, который обошёлся бы российскому правительству в 15 млн рублей. Вестин ссылался на полную готовность приступить к производству на базе предприятия, успешно работающего уже семь лет.

Пример токена из аржирина

Пример токена из аржирина

Тогда же рассматривается проект г-на Ферми, обещавшего ещё большую выгоду, если монеты станут чеканить из аржиринового сплава (L'argyrine – сплав на основе никеля). Здесь также предлагалось реформировать линейку монет, введя дополнительные номиналы. Поставку 100 млн монет достоинством 10, 20, 30 и 40 копеек из аржирина фирма обязалась провести в течение одного года, при этом прибыль российского правительства исчислялась бы уже не в половину, а в 2/3 от номинала. Судя по упоминанию, вместе с предложением прибыли и образцы, изготовленные из аржирина. Оба проекта князь Орлов отправил Рейтерну. Министр Финансов поручил князю передать заявителям благодарность за предоставленные проекты и сожаления, что предложениями воспользоваться не получится, поскольку изменений в монетной системе империи не намечается. В апреле 1878 года поступило письмо из Германии, где барон Френкель приводит расчёты о выгоде замены медной российской монеты медно-никелевой. В середине мая Френкелю был отправлен отказ.

3 копейки 1882 года

В 1881 году министерство получает пространную докладную записку от графа М. Стенбока, где подробно описывался процесс замены медно-никелем линейки разменного серебра, чья ценность металла уже не соответствовала номиналу. При этом в сплаве предполагались равные доли меди и никеля. Стенбок привёл и желаемое описание монеты, включавшее бюст императора Александра III. Никель предлагалось добывать из Петровского рудника, принадлежащего наследникам Пермикина, так как в металле оттуда отсутствовали примеси мышьяка и серы. Записку приказали оставить без последствий.

Демонстрационные 3 копейки 1882 года от Le Nickel

Демонстрационные 3 копейки 1882 года от Le Nickel

Необычные 3 копейки 1882 года прибывают в Россию в сопровождении ещё более пространного доклада от графа Буйе де л’Еклюза (Comte de Bouhier de l'Ecluse), представителя компании Le Nickel. Наряду с внушительной исторической справкой там приводились расчёты и обоснования использования никеля из рудников Новой Каледонии, принадлежащих Société Le Nickel (SLN), для чеканки российских монет. Трёхкопеечный образец весил три с половиной грамма, однако в документе рекомендовалось приравнять вес будущей медно-никелевой линейки к номиналу. Столь прогрессивный ход не мог быть оценён в России, где система мер и весов была далека от европейской: вместо метров счёт вёлся на аршины, а вес по-прежнему исчисляли в фунтах, золотниках и долях. Проект, предполагавший оставить медными только копейку и полкопейки, а биллон использовать для 20 копеек, заменив промежуточные номиналы медно-никелем, также оставили без последствий. Как видно по легенде демонстрационной монеты, в её составе 75% меди и 25% никеля.

В 1880-е гг. эпизодически возобновлялась переписка по «никелевым» вопросам между министерством финансов Российской империи и берлинским представительством фирмы «Мендельсонъ и К°». В 1885 году из Парижа поступает внушительное письмо от действительного статского советника Феликса Мясковского, ратующего за реформу монетного ряда и внедрению в него никелевой монеты. Обобщающим документом этого этапа можно считать февральскую справку 1887 года, подготовленную по проекту Г. Петрококино и отправленную министру финансов за подписью начальника монетного двора Н. Фоллендорфа. Она подытоживает невыгодность замены меди медно-никелевым сплавом, так как цена никеля в сравнении с медью остаётся высокой.

Односторонний оттиск 20 копеек 1902 года

Чеканка Санкт-Петербурга

Чеканка Санкт-Петербурга

До этого мы рассматривали только демонстрационные образцы, присланные с зарубежных монетных производств. В России обратились к чеканке из медно-никеля уже в ХХ веке. Первым свидетельством подготовки перехода на новый монетный металл считаются 20 копеек с датой «1902» без рисунка на другой стороне. Исследовавший этот образец В.В. Уздеников вывел, что сохранность штемпеля хорошая, однако дата на нём устаревшая. То есть, чеканку произвели не ранее 1903 года и не позднее 1911, когда в Санкт-Петербурге приступили к чеканке полноценных пробных монет. Получается, что перед нами технологический оттиск – проверка, как рисунок, предназначенный для серебра, получится на никеле. На «пустой» стороне присутствует кант, подтверждая, что это не сточенная монета (то же самое доказывает и вес в 3,7 грамма). Гурт у кружка гладкий.

Пробные монеты 1911 года

Пробные 5 копеек 1911 года

Пробные 5 копеек 1911 года

Вплотную к процессу замены ряда номиналов существующей линейки на медно-никель в Санкт-Петербурге приблизились к 1911 году. Упор был сделан не на медь, а на разменное серебро. 1911 год знаменателен тем, что возобновлён выпуск тяжёлого (16,32 г при диаметре 32,2 мм) медного пятака, хотя продолжался и выпуск легковесной (0,9 г при диаметре 15,1 мм) серебряной монетки того же достоинства. Медно-никелевый пятикопеечник занял промежуточное положение при весе 3,07 грамма и диаметре 18,6 мм (здесь и далее параметры пробных монет даны по каталогу Казакова).

Пробные 10 копеек 1911 года

Пробные 10 копеек 1911 года

В том же стиле оформлен и никелевый гривенник весом 4,31 грамма и диаметром 21,5 мм: дата дугой сбоку от орла, а инициалы минцмейстера Эликума Бабаянца выбиты между лапами и хвостовыми перьями. В эпоху Николая II знаком минцмейстера до этого выпуска отмечали только монеты золотого и серебряного переделов, а на медь его не проставляли. Не менее интересно предугадывать название будущего монетного передела, которому так и не суждено было появиться.

Пробные 10 копеек 1911 года

Пробные 10 копеек 1911 года

Позже стал известен и другой вариант медно-никелевого гривенника, где буквы оставлены на прежнем месте, а дату передвинули вниз, под самый хвост орла на Государственном гербе Российской империи. На реверсе же в круговой надписи отсутствует номинал. Это доказывает, что пробовали разные варианты оформления монет, и неизвестно, какой из них стал бы окончательным. Если делать проекцию на советский период, то ближе всего к этому выпуску пробная чеканка 1953 года.

Пробные 20 копеек 1911 года

Пробные 20 копеек 1911 года

Пятиалтынному не нашлось места в предполагаемой линейке, поэтому следующим номиналом стал двугривенный весом 6,34 грамма и диаметром 23,8 мм. Первым покажем версию, аверсом совпадающую с гривенником, где дата тоже расположена под хвостом орла. Уздеников отмечает, что эта линейка не привязана к монетной стопе (зависимость массы монеты от её номинала не получится описать математически). На размер и вес монет влияют только удобство при их использовании и эстетическое восприятие.

Пробные 20 копеек 1911 года

Пробные 20 копеек 1911 года

А вот ещё один вариант медно-никелевого двадцатикопеечника. И он не похож ни на одну из ранее рассмотренных версий. Здесь под орлиным хвостом инициалы Эликума Бабаянца, а даты на аверсе нет вообще. Её перенесли на реверс, в круговую легенду, убрав из той обозначение номинала. Для чеканки использовался сплав из 75% меди и 25% никеля.

Пробные 25 копеек 1911 года

Пробные 25 копеек 1911 года

Значимым событием стало возвращение в монетный ряд 25 копеек весом 8,4 г при диаметре 25,15 мм. В отличие от низкопробного разменного серебра ранее это была полновесная банковая монета 900-й пробы. Но теперь её перенесли в группу пониже. Почему же дальше проб дело тогда не сдвинулось? Возможно, на запуск повлиял взрыв газа, произошедший 23 ноября 1911 года. Он привёл к значительным разрушениям и человеческим жертвам. На производство зачастили комиссии, а начальник монетного двора Александр Редько ушёл в отставку. Но могли быть и другие, не менее серьёзные причины, из-за которых линейку менять не стали.

Пробные монеты 1916 года

Пробные 25 копеек 1916 года

Пробные 25 копеек 1916 года

Вторично чеканку пробной линейки запустили в 1916 году. Из неё уцелел только старший номинал – 25 копеек. Для страны шло сложное время: Россия сражалась на полях Первой мировой войны. Золото и крупное серебро давно покинули обращение. Исчезала серебряная мелочь и даже медь. На замену разменным номиналам печатали марки-деньги и боны аналогичного достоинства. В новой линейке восемь номиналов разбиты на две группы: медно-никель и медь. Пара монет каждой из групп почти совпадала по диаметру. 25 копейкам соответствовал пятак, двугривенному – 3 копейки и так далее.

Так могли выглядеть пробные 15 копеек 1916 года

Так могли выглядеть пробные 15 копеек 1916 года

В строй вернулись и 15 копеек, зато пятак перешёл в группу меди. Ни на одной из монет нет указания минцмейстера (в то время им был Виктор Смирнов). Из-за этого Уздеников высказал гипотезу, что пробную чеканку осуществляли на монетном дворе Осаки, куда ушёл большой заказ на 10 и 15 копеек (у них на аверсе тоже нет букв «В» и «С»). Это даёт надежду, что когда-нибудь в Японии могут отыскаться все недостающие номиналы. Биткин в каталоге приводит изображения односторонних оттисков для 20, 15 и 10 копеек в белом металле (сплав олова со свинцом). Полный комплект маточников для выпуска никеля в Петрограде тоже сохранился. Медным пробным монетам повезло больше: в конце 1920-х гг. по заказу СФА Ленинградский монетный двор дочеканил их новоделы.

Монетовидные изделия Балтийского завода (Санкт-Петербург)

Монетовидные изделия Балтийского завода (Санкт-Петербург)

Говоря о никелевых пробах, стоит упомянуть и монетовидные жетоны Балтийского завода. Они приведены в каталоге Казакова с разбивкой на две группы по металлу: «Отчеканена в никеле» (более редкая) и «Отчеканена в меди». Известный ростовский нумизмат Владимир Назаров, разбирая типы этих жетонов, предположил, что Балтийский завод могли готовить к выполнению чеканки части тиража общеимперских монет. Чеканили же всю медь 1896-1898 гг. в Бирмингеме, а те же номиналы 1899-1901 гг. – на заводе Розенкранца. Кроме медных кружков известны жетоны в других металлах и сплавах, в том числе с содержанием никеля. Поэтому при переводе ряда номиналов с серебра на медно-никель, именно опыт работы с подобным сплавом помог бы ускорить начало производства. Правда, исходя из линейки пробных монет, пятак относился к медной группе. Поэтому узнать, для чего же точно предназначались жетоны Балтийского завода, предстоит будущим исследователям этого материала.

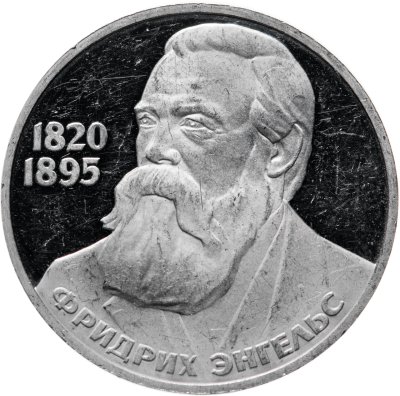

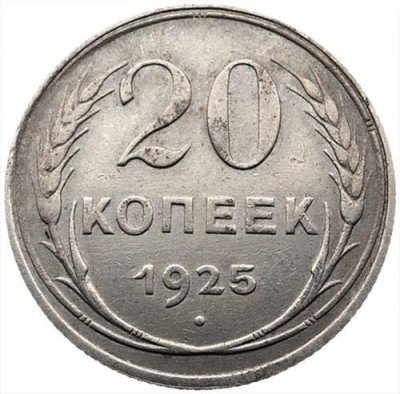

Подборка мельхиоровых монет СССР

Подборка мельхиоровых монет СССР

При советской власти эксперименты с никелем продолжились. В 1925 году среди металлов и сплавов для чеканки пробных монет фигурирует мельхиор. Из него же вместе с нейзильбером чеканили образцы при переходе мелкого серебра на медно-никель. Как известно, с 1931 года старшие номиналы линейки СССР чеканили из мельхиора, а с 1961 – из нейзильбера (а мельхиор впоследствии стал материалом для юбилейных монет). С того момента началась эпоха, когда никель превратился в постоянного спутника российского монетного производства.