В отличие от европейских денег, где золото было в ходу, на русских землях этот металл был в большом дефиците. Тем не менее, золотые монеты русскими царями чеканились, а впоследствии это дело поставили почти на поток. Но в реальное хождение эти монеты редко попадали, хотя ими и можно было расплатиться по весу. В собраниях Исторического музея и Эрмитажа, а также музеев Московского Кремля хранится более четырёх сотен образцов, отчеканенных до восхождения на престол Петра I. В посвящённых им работах описывается не менее 60 их типов, различаясь периодом царствования и оформлением сторон. Каждая из золотых русских монет допетровской эпохи – своеобразный памятник истории и славных дел нашей страны. Попробуем вкратце пробежаться по основным вехам допетровского золота.

Златник Владимира

Одна из версий златника

Одна из версий златника

- Вес: от 4 до 4,4 грамма;

- Диаметр: от 19 до 24 мм;

- Вероятное время чеканки: конец X или начало XI в.

Первые золотые монеты русской чеканки появились в период правления князя Владимира Святославича. Оформление их напрямую позаимствовано от солидов Василия II и Константина VIII, ведь с Византией у Древней Руси тогда были тесные, хотя и не всегда дружеские отношения. Чеканка осуществлена после Крещения Руси и, по оценкам специалистов, шла недолго: год или два.

Златник князя Владимира

Златник князя Владимира

Исследователи считают, что златники делали не для непосредственного обращения, а как некий статусный жест: монета византийского типа объявляла суверенность киевского князя, его полное равенство с византийскими императорами перед новым Богом. Возможно златники выполняли роль «представительских денег» для крупных сделок или дипломатических целей. Тем не менее, у некоторых обнаруженных экземпляров имеются заметные следы обращения. И находят златники в составе кладов с другими монетами. Видимо, схожесть с византийским золотом помогла им позже стать полноценной монетой. Неизвестно, как она звалась и во время чеканки, и во время хождения. Позднее имя ей дали по тексту русско-византийского договора 911 года, где говорилось, что пленных должно выкупать по 20 златников. Хотя под златниками договор, конечно же, подразумевал монеты арабской или византийской чеканки.

Одна из версий златника

Одна из версий златника

Публике златник стал известен после покупки его в Киеве у солдата в 1796 году представителем дворянской семьи Гeopга Фридриха Бунге (основатель рода до своей смерти в 1792 году заведовал первой партикулярной киевской аптекой). Экземпляр этот был перекуплен нумизматом Могилянским и впоследствии утрачен, но сохранился для науки в виде гипсового слепка. Изначально считалось, что это южнославянское подражание Византии балканской чеканки. Однако находка в 1804 году в Пинске обширного клада, в составе которого было ещё шесть подобных монет, заставила пересмотреть эти взгляды. К настоящему времени обнаружили уже 12 златников, чьё текущее местонахождение известно для всех кроме одного.

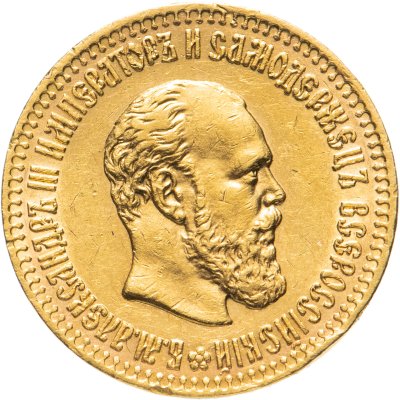

Штемпельные пары златника

Штемпельные пары златника

Эта дюжина отчеканена шестью штемпельными парами, причём конкретному аверсу соответствует конкретный реверс (пересечений не выявлено). Так получилось, потому что штемпели для чеканки вырезались на концах инструмента, схожего с щипцами. На большинстве монет князя окружает легенда «ВЛАДИМИРЪ НА СТОЛѢ». На двух монетах легенда «ВЛАДИМИРЪ А СЕ ЕГО ЗЛАТО». Князю сопутствует родовой знак Рюриковичей. На другой стороне златника отчеканен лик Христа с Евангелием и легенда «ІСУСЪ ХРИСТОСЪ». Ранние штемпели вырезаны очень качественно, а затем их перекопировали, но с отклонениями от прежнего стиля и весьма грубо.

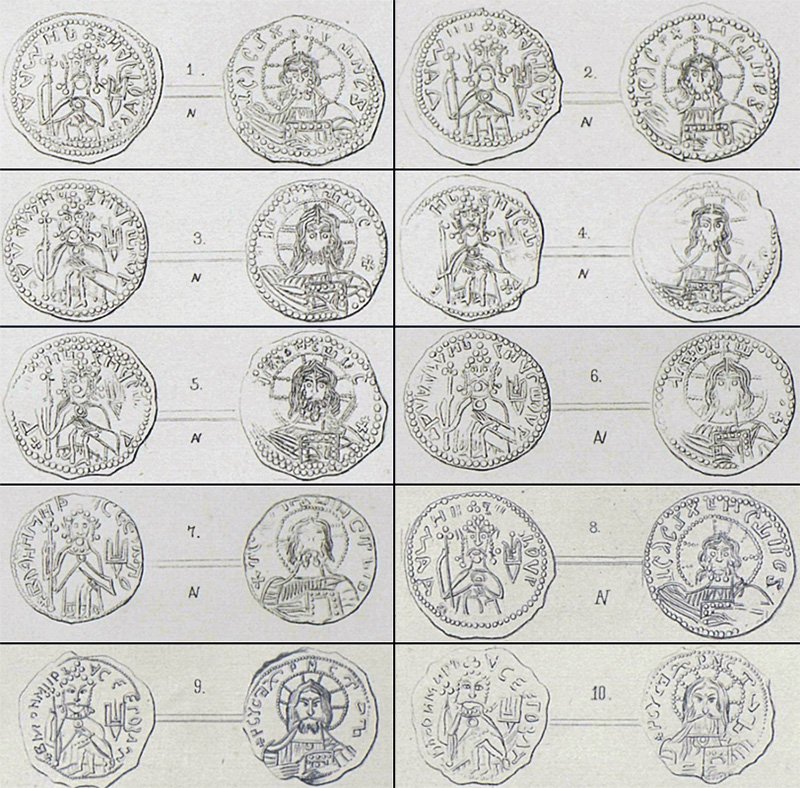

100 рублей 1988 года «Златник Владимира»

100 рублей 1988 года «Златник Владимира»

Вместе со златниками чеканились и сребреники, выпуск которых продолжился и после смерти Владимира Святославича. А вот златников более не появлялось, но в русских землях закрепилась весовая единица «золотник», равная 4,266 грамма. Учитывая, что в музеях хранится десять экземпляров (из них 7 в Эрмитаже), а в частном собрании лишь один, ожидать активного участия златника на публичных торгах не приходится. Поэтому и цена его неизвестна, ведь оригинальную древнерусскую монету приобрести пока не получится. Однако желающие могут удовольствоваться 100 рублями 1988 года с изображением одной из её сторон.

Корабельник Ивана III

Русское подражание английскому золоту

Русское подражание английскому золоту

- Вес: 7,29 грамма;

- Диаметр: около 33 мм;

- Вероятное время чеканки: между 1471 и 1490 гг.

Уникальная золотая монета ранней русской чеканки хранится в Эрмитаже. О том, как она там оказалась, подробно рассказал доставивший её туда коллекционер В.Е. Шлапинский в журнале «Нумизматика». Ему редчайшая монета досталась от польского владельца, но ещё в советские времена, когда продажа золотых монет между гражданами запрещалась. Поэтому в официальных документах фигурировала «передача по наследству». Большое сходство с английским ноблем долгое время скрывало истинную сущность монеты, и даже И.Г. Спасский при первом взгляде принял её за продырявленного англичанина.

Нобль Эдуарда III

Нобль Эдуарда III

На Руси эти английские монеты звались «корабельник», куда попадали через торговлю с Восточной Европой в XIV-XV веках. Имя монета унаследовала от стороны с ладьёй, где примостился правитель в образе рыцаря. Для сравнения покажем нобль Эдуарда III чеканки 1354-1355 гг. Однако вместо латиницы «EDWARD DEI GRA REX ANGL Z FRANC D HYB(E)» («Эдуард, милостью Божьей король Англии и Франции, лорд Ирландии») кириллицей значится «КОРБЄЛНIКЬ КНZ ВЕЛIКОГО IВАНА ВАСIЛЬЄВIЧА ВСЄА РUСI I ЄГО». А на обороте вместо «IHC AUTEM TRANSIENS PER MEDIUM ILLORUM IBAT» («Но Иисус, пройдя посреди них, ушёл своим путём») отчеканено «СНАВЛIКОГО КНZ IВАНА IВАНОВIЧА ВЄЛI». Надписи показывают, что русский корабельник чеканили в период совместного правления Ивана III Васильевича и его сына Ивана Ивановича Молодого, то есть между 1471 и 1490 гг. Некоторые исследователи считают, что титул «Всея Руси» мог быть использован Иваном III лишь с осени 1485 года после присоединения к московским землям Тверского княжества. М.А. Львов, исходя из похожести шрифта корабельника с некоторыми новгородскими печатями, вывел, что чеканку могли осуществить именно в Новгороде.

Нобль Генриха V

Нобль Генриха V

А что за буква в центре реверса русского корабельника? Изначально Спасский посчитал центральный элемент литерой «L» – знаком Монетного двора Лондона, который перекопировал русский резчик («Монетное и монетовидное золото в Московском государстве и первые золотые Ивана III»). Но всё же знак на русской версии корабельника больше схож с буквой «H» в её готической версии «h», а это даёт нам предположить, что образцом для русского мастера служил нобль не Эдуарда, а какого-то из последующих ему Генрихов. Первый из них (Генрих IV) взошёл на английский престол в 1399 году, а далее властвовали Генрих V и Генрих VI. Кроме русского корабельника известны подражания этой монеты, отчеканенные в Дании и Речи Посполитой. Отверстие в монете показывает, что её носили в качестве украшения. То есть она была наградой, носимой на шее и выставляемой владельцем на всеобщее обозрение.

Угорские золотые Ивана III

Эрмитаж указывает, что во второй половине XV века в Москве началась эпизодическая чеканка золотых монет для дипломатических подарков. Это согласуется и с работами И.В. Ширякова, упоминающего письмо, посланное 13 января 1463 года миланским герцогом Франческо Сфорца своему соотечественнику Джакопо, служившему в Москве «монетчиком золотой и серебряной монеты всего царства славнейшего господина Белого императора». В тексте упоминаются некие флорины московской чеканки. Экземпляры этих монет не сохранились. Но ведь и русский корабельник, чьё существование предсказывалось много лет назад, обнаружили только весной 1974 года. Однако сохранились угорские золотые – ещё одно подражание европейскому золоту только уже из более близких венгерских земель. Разумеется, золото поступало не только из Венгрии, чему свидетельствуют прозвища дукатов того времени: «веницейские», «цесарские» и пр. И всё же венгерских монет было больше, поэтому закрепилось прозвище «угорский» («венгерский» от немецкого «Ungarn» - «Венгрия»), данное русским народом дукату.

Угорский Ивана III

Угорский Ивана III

- Вес: 3,59 грамма;

- Диаметр: 24 мм;

- Вероятное время чеканки: зима 1477-1478 гг.

На стороне, где изображён владыка пояснение «КНZЬ ВЕЛIКI IВАН ВАСIЛЬЕ I». На другой стороне великокняжеский титул его сына: «КНZЯ ВЛIКОГ IВАНА IВАНОВИЧ ВСЕЯ РУС.». Назначение монет имеет разные версии. Например, Спасский упоминает документ 1484 года о пересылке Иваном III двум вызванным им на службу иноземным ремесленникам московского золотого «на проторь» (на дорожные расходы). Отсюда выводится, что угорские в период его правления всё-таки служили средством платежа. Другие утверждают, что золотая монета тогда носила исключительно политический и декларативный характер, применяясь и в качестве награды за подвиги в военных походах.

Дукат Яноша Хуньяди

Дукат Яноша Хуньяди

Если сравнивать с оригинальными венгерскими дукатами, сразу видно, что оформление аверса почти во всех деталях (кроме легенды) перенесено на русское золото. Для примера взят достаточно редкий выпуск 1446 года, произведённый от имени Яноша Хуньяди (легенда «IOHAnES • D • h W R • VnGARIE • GV» на стороне с гербом). В качестве владыки здесь изображён Святой Ласло (Владисла́в – пожалуй, самый почитаемый из королей Венгрии). А рядом с ним щит, подобие которого есть и на русской версии (на большинстве типов дуката того периода вместо щита стоит буква). Герб на обороте приведённого нами оригинала отличается от его исполнения на русском аналоге, но на венгерских дукатах того времени составляющие государственного герба менялись достаточно часто.

Дукат Матьяша Корвина

Дукат Матьяша Корвина

Наиболее близок к рассматриваемому нами угорскому герб на монете Матьяша I Корвина – сына Яноша Хуньяди. Это чеканка 1467 года, выполненная Монетным двором Нагибании (Бая-Маре). Здесь мы видим и полосы Арпадов, и двойной венгерский крест, и ворона рода Хуньяди, и Богемского льва. Всё это с разной степенью достоверности перенесено на русскую монету. Например, ворон, держащий в клюве кольцо волей резчика превращён в птицу, характерную для новгородской четверетцы. Двойной хвост Богемского льва сделан одинарным, как у льва одной из новгородских печатей. А литера «N» рядом со Святым Ласло стала «I» - первой буквой имён Ивана Васильевича и его сына Ивана.

Угорские последующих правителей

Золотая монета Василия III

Золотая монета Василия III

Спасский отмечает, что после Ивана III, положившего начало московскому русскому золоту, подобные монеты продолжают выпускать. Однако уже нет никаких подтверждений, что ими ведутся расчёты. Угорскому отводится роль исключительно «жалованной монеты» - аналога медали за доблесть на полях сражений или за верную службу. Отверстия на монетах, возможно портят предмет как часть коллекции. Но именно медальный статус уберёг ряд угорских от переплавки: семейные награды стремились сохранить. Потомки Ивана III принялись «русифицировать» венгерские деньги. Василий III Иванович поместил на одну сторону всадника, а с другой - двуглавого орла.

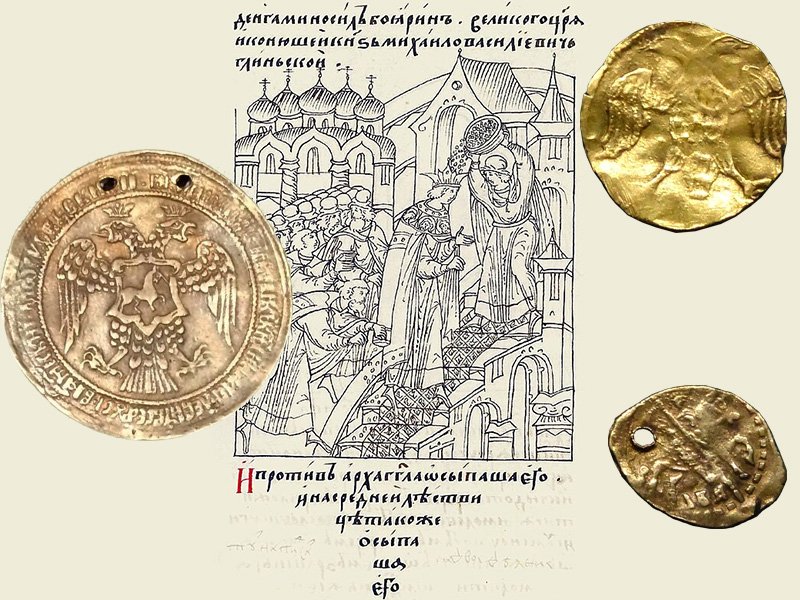

Коронация Ивана IV Васильевича с осыпанием его золотыми монетами. Слева золотая медаль (35,5 г), справа четверть угорского и позолоченная наградная копейка

Коронация Ивана IV Васильевича с осыпанием его золотыми монетами. Слева золотая медаль (35,5 г), справа четверть угорского и позолоченная наградная копейка

На золотых монетах Ивана Васильевича Грозного двуглавый орёл чеканился и на аверсе, и на реверсе. Только на одной из сторон на щите изображали единорога, а на другой щит украшал всадник – герб Москвы. Легенда берёт начало на лицевой стороне и продолжается на обороте. Спасский отмечает, что заказы монетному двору на чеканку золота давались исключительно в связи с наградными документами. Помимо медалей и угорских, которыми награждали знатных особ, в ход шли золотые и позолоченные копейки, вручаемые за проявленные заслуги простому люду. Золотые монеты становились ещё и важным атрибутом для церемоний. Например, поток золота нисходил на владыку при венчании на царство. Далее эти монеты разбрасывали в толпу, что впоследствии сформировало культуру чеканки коронационных жетонов.

Золотая монета с портретом Бориса Годунова

Золотая монета с портретом Бориса Годунова

Необычное новшество для золотых монет ввёл Борис Годунов. На дошедшей до наших дней золотой монете российский орёл на реверсе соседствует с царским портретом. До этого владыка представал лишь в образе всадника. Теперь же перед нами полноценный плечевой портрет. Спасский, называя его «парсуна», ничем не погрешил против истины, ведь штемпель передаёт изображение, сделанное по канонам иконографии. Тайну появления необычной монеты раскрывает дипломатическая переписка. Ранее государю Фёдору Ивановичу от английской королевы Елизаветы I прибыл необычный подарок: на золотом медальоне диаметром в сантиметр исполнили портрет повелительницы Британских островов. Русский царь первым делом оценил не красоту королевы, а ничтожный вес медальона. Привыкши одаривать высшую знать массивными португалами в десять угорских (примерно 35 грамм), самодержец оскорбился столь малым кружком, которым он и не всякого стрельца одарил бы. Монета с портретом Годунова, посланная в Лондон, без слов приносила необходимые извинения британскому престолу. Чеканились в период правления царя Бориса и обычные наградные угорские, но вот как раз они и не сохранились.

Португал (10 угорских) Лжедмитрия

Португал (10 угорских) Лжедмитрия

Большое количество золотых монет отчеканил к своей свадьбе Лжедмитрий I. Исследуя этот вопрос, А.С. Мельникова упоминает, что по свидетельству иностранцев, к маю 1606 года подготовили монеты в ½, 1, 2, 5, 10 и 20 угорских. Возможно на Московском денежном дворе чеканили к этому случаю и меньшие номиналы. Из той обширной партии уцелели угорский (3,94 грамма) и португал (34,33 г). Оформление португала уже нам знакомо: по обеим сторонам двуглавый орёл, но на одном щите единорог, а на другом – всадник. Различались они легендой. На угорском было выбито: «БЖИЕЮ МИЛОСТИЮ ЦРЬ И ВЕЛИКИЙ КНЗЬ – ДМИТРЕЙ ИВАНОВИЧЬ ВСЕЯ РОУСИИ». На португале значился полный титул: «БЖИЕЮ МЛТИЮ ЦРЬ И ВЕЛИКИЙ КНЗЬ ДМИТРЕЙ ИВАНОВИЧЬ ВСЕЯ РУСИ ВЛАДИМЕРСКИЙ МОСКОВСКИЙ – НОВОГОРОДСКИЙ ПСКОВСКИЙ ТВЕРСКОЙ ПОЛОЦКИЙ ЦРЬ KAЗАНСКИЙ ГДРЬ АСТРАХАНСКИЙ».

Золотая монета Василия Шуйского

Золотая монета Василия Шуйского

Ставший русским царём после падения самозванца Василий IV Иванович Шуйский продолжил традицию чеканки, заложенную предшественниками. На его угорских, как и на аналогичных монетах Василия III Ивановича, копьеносец на коне соседствует с двуглавым орлом. Положение Шуйского на престоле было крайне нестабильным: восстание Болотникова сменилось пришествием Лжедмитрия II. Верные люди нужны были позарез. И требовалось золото, чтобы одаривать и пресекать мысли переметнуться к противникам.

Золотая копейка Владислава Жигимонтовича

Золотая копейка Владислава Жигимонтовича

Под конец царствования Василий Иванович столкнулся с необходимостью чеканить золотую разменную монету из-за нехватки серебра. Золотая «чешуя» по курсу была вдесятеро дороже серебряной. При Шуйском штемпелями копейки (новгородки) чеканили гривенники, а для пятаков вырезали новый штемпель денги (московки). Когда к власти пришёл польский князь Владислав Жигимонтович, чеканка золотых копеек продолжилась. И.В. Гришин и А.В. Храменков в своём каталоге указывают, что её вели самой распространённой парой копеечных штемпелей.

Золото Романовых

Золотая монета Михаила Фёдоровича

Золотая монета Михаила Фёдоровича

В январе 1613 г. в Москве на Земском соборе Михаила Романова всенародно избрали царём. В России началась эра дома Романовых. Но первые годы власть нового самодержца держалась на волоске. В стране продолжалась смута. На севере хозяйничали шведы, которых удалось остановить в 1617 году заключением Столбовского мира с разделом спорных территорий. Владислав предъявлял права на Москву, и только 1 декабря 1618 года с ним подписали Деулинское перемирие с потерей Смоленска и чернигово-северских земель, но с сохранением за Россией независимости. Золотые разменные деньги ушли в прошлое: в обращение осталось только серебро. Однако чеканка монет различного веса (например, в 6, 4, 3 и 2½ угорских) и прочих наградных денег продолжилась и при Михаиле Фёдоровиче.

Датированная четверть угорского для войска Богдана Хмельницкого

Датированная четверть угорского для войска Богдана Хмельницкого

Иерархию угорских можно проследить, исследуя наградные дела периода правления царя Алексея Михайловича. Масштабным было награждение войска Богдана Хмельницкого, чьи казаки в 1654 году присягнули на верность русскому царству. К этому случаю отчеканили более 70 000 жалованных монет. Экземпляры интересны датой «1654», ведь до этого любые русские деньги если и датировались, то от сотворения мира, а не от Рождества Христова. Максимальную награду – 10 угорских – получил сам Богдан Хмельницкий, и это стало единственным случаем за всё царствование Алексея Михайловича. Монетой в 9 угорских, отчеканенной в 1659 году, отметили заслуги боярина князя Алексея Никитича Трубецкого, а её аналог после смерти Алексея Михайловича переплавили, так как вручить никому не пришлось. В Эрмитаже хранится монета в 8 угорских, но её адресат неведом. Трижды за период правления вручались награды в 7 угорских. Ненамного больше было награждений монетами в 6½, 6 и 5 угорских.

Двойной угорский Алексея Михайловича

Двойной угорский Алексея Михайловича

Эта монета в 2 угорских не только продолжает традицию парсуны, заданную Борисом Годуновым, но и отправляет нас к самым первым золотым монетам Руси – златникам. Здесь владыка на одной стороне соседствует с образом Иисуса Христа Пантократора, благословляющего правой рукой и держащего раскрытое Евангелие в левой, как и на монете Владимира. Интересный момент в том, что если Владимиру не требовалось получать церковное разрешение на нимб, то в данном случае нимб у самодержца мог появиться только с благословления патриарха Никона. Спасский считает, что и сама идея чеканки подобной монеты могла исходить от патриарха. На одной из сторон государев титул «БОЖIЕЮ МИЛОСТIЮ ВЕЛИКIИ ГОСУДАРЬ, ЦАРЬ И ВЕЛИКI КНЯЗЬ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ВСЕЯ РУСIИ», а на другой легенда сообщает: «ПРЕЧИСТОМУ ТИ ОБРАЗУ ПОКЛАНЯЕМСЯ БЛАГIИ ПРОСЯЩЕ ПРОЩЕНИЯ ПРЕГРЕШЕНIЕ». Судя по особенностям портрета, царю на нём исполнилось не более четверти века.

Угорские Софьи Алексеевны и Петра I

Монета с тремя правителями

Монета с тремя правителями

- Вес: 3,61 грамма;

- Диаметр: 18 мм;

- Вероятное время чеканки: 1682-1689 гг.

Из последних лет предпетровской эпохи разберём наградные дукаты Софьи Алексеевны, иногда называемые червонцами. Выше показан экземпляр, ушедший на одном из западных аукционов за 4000 долларов США. Хотя это и новодел (монета, отчеканенная позже периода выпуска оригиналов), чёткость изображения даёт возможность изучить каждую из букв на обеих сторонах. Аверс занят портретами Ивана V Алексеевича с Петром I Алексеевичем, ведь это эпоха двоецарствия. Между правителями Государственный герб в виде небольшого двуглавого орла. Последовательность букв «Б М В Г Ц I K I A П A», читаемая от креста – это сокращение титула «Божьей милостью Великие Государи, Цари и Князья Иван и Петр Алексеевичи». На обороте погрудный портрет Софьи Алексеевны, в качестве регентши управлявшей на тот момент Россией. Последовательность «Ї Г Б Ц Ї K I A B B I И P I», читаемая от звезды, продолжает общую надпись, показывая титул регентши: «Государыня Благоверная Царевна и Княжна Софья Алексеевна Всея Великая и Иных России Самодержцы». Угорские Софьи Алексеевны – это жалованные золотые монеты, чеканка которых приурочена к Крымским походам. По различным источникам, стандартный вес основного номинала, которым награждали военачальников высокого ранга (полковники), находится в интервале от 3,3 до 3,5 грамма. Монета в пол-угорского, выдаваемая военачальникам рангом пониже (подполковники и майоры), весила 1,78 грамма. Низший состав (стрельцы и солдаты) наградили золотой копейкой на брата. В числе наград, розданных царевной Софьей за первый Крымский поход, золотые в угорский получили порядка 2800 человек, в три четверти – полторы тысячи, в половину угорского – 2260 служивых, а в четверть – 8500 участников похода.

Крупная золотая монета

Крупная золотая монета

Однако существовали и угорские потяжелее стандартного. Например, знатных дворян одарили по монете весом в два угорских. Пётр (Патрик) Иванович Гордон, невзирая на неудачу похода, получивший чин полного генерала осенью 1687 года, был удостоен монеты весом в три угорских. Монеты большей массы и размера могли иметь иное оформление. Для примера мы показываем выше новодельную версию наградной монеты весом в четыре угорских. Вес часто был определяющим при награждении. В истории русских жалованных монет неоднократно зафиксированы отказы брать ту или иную награду из-за обиды, что монетой того же веса наградили менее знатного человека. По мнению обладателя высокого звания, такая «уравниловка» унижала его честь и нивелировала значимость награды. Поэтому наградные монеты за поход распределили по 15 «степеням».

Наградная монета Голицина на фоне его портрета с наградой

Наградная монета Голицина на фоне его портрета с наградой

Самая масштабная награда тогда досталась возглавлявшему походы Василию Васильевичу Голицыну. Считается, что её изготовили по просьбе самого Голицына, отписавшего: «...буде милость государская будет посылка золотыми, чтоб мне, по милости их, отдел хотя малой был такой золотой, каков изволят, и чтобы привешена к нему хотя худа была чепь для славы государского имени». По примеру европейских наград его массивный угорский облекли круглой рамкой, украшенной драгоценными камнями, и действительно подвесили её на цепь. Патрик Гордон считал, что общая стоимость «государева золотого» Голицына приближалась к трём сотням дукатов. Ныне эту столь значимую по тем временам награду можно увидеть в экспозиции Оружейной палаты Московского Кремля.

Угорский с орлом

Угорский с орлом

Указывается, что внешний вид жалованных монет второго похода претерпел изменения. В источниках приводят сведения, что сам государь Пётр приказал делать монеты меньшего веса, на обеих сторонах которых чеканился Государственный герб – двуглавый орёл, увенчанный тремя коронами. То есть оформление вернулось к эпохе первых Романовых. Оставшиеся золотые с портретами трёх правителей Софья использовала для других награждений. Например, ими одарили российскую делегацию, заключившую Нерчинский мирный договор с Китаем. Наивысшую награду получил Фёдор Алексеевич Головин, командовавший дипломатической миссией с нашей стороны: ему досталась монета весом в семь или восемь угорских. Однако носить награды не пришлось из-за положения самой Софьи, которую сместили с престола в пользу Петра и упрятали в монастырь.

Жалованная монета Петра I

Жалованная монета Петра I

- Вес: 33,51-33,82 грамма;

- Диаметр: 43 мм;

- Вероятное время чеканки: 1702 г.

Получив реальную власть над Российской империей, Пётр I практически сразу затеял ряд кардинальных монетных реформ, сумев внедрить медь в разменную линейку, чего не удалось когда-то Алексею Михайловичу. В 1701 году появляется первый червонец – монета уже для непосредственного обращения. В этот момент происходит окончательное отделение наградных монет от реальных денег. Жалованные монеты различного веса продолжают чеканить, но традиция эта сходит на нет. В каталогах последняя монета такого плана указана с датой «9 февраля 1703 года», входящей в легенду реверса. Далее за верную службу или подвиги в бою отличившемуся стали вручать медаль или значимую сумму в ходячей монете. Впрочем, пройдёт немногим больше века с четвертью, и начнётся история памятных и донативных монет Российской империи, чья функция во-многом будет сходна с жалованными монетами.