История, которая привела к одному из самых известных сражений Средневековья, берет свое начало в 1190 г. Во время Третьего крестового похода в Палестине был создан монашеский «Орден братьев Немецкого дома Св. Марии Тевтонской в Иерусалиме». Целью своей деятельности Орден определил борьбу с врагами католической веры, помощь больным и сиротам, а также немецким рыцарям, пострадавшим в схватках с еретиками. Спустя столетие Орден обосновался в Европе и к 1315 г. стал единовластным собственником баварского Нюрнберга. Постепенно рыцари распространили свою власть на Ливонию, Восточное Поморье Польши, Прибалтику. От войн с сарацинами тевтонцы перешли к «Северным крестовым походам» - насаждению католицизма на Руси, в Литве и Польше. Так, в XIV веке они предприняли более сотни походов на Литву. Конфликты немного поутихли после 1386 г., когда литовский князь Ягайло (1360-1434) стал королем Польши под именем Владислав II Ягелло, приняв католичество и женившись на польской королеве Ядвиге.

Грюнвальдская битва. Современная картина

Грюнвальдская битва. Современная картина

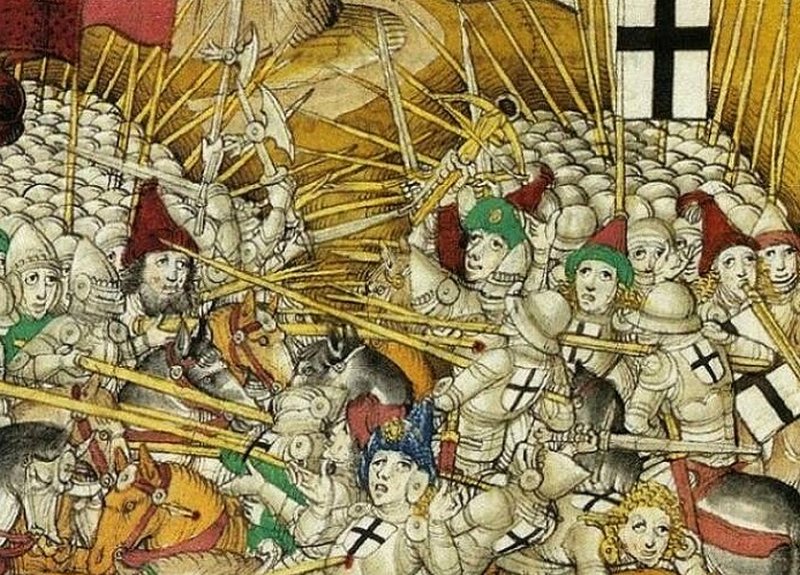

Битва при Грюнвальде. Миниатюра 1483 г.

Битва при Грюнвальде. Миниатюра 1483 г.

Грюнвальдская битва. Фрагмент картины 1878 г.

Грюнвальдская битва. Фрагмент картины 1878 г.

В те годы целью Тевтонского ордена было не столько расширение влияния Папы Римского, сколько захват новых территорий и установление контроля над юго-восточным побережьем Балтийского моря. Периодически вступая в стычки с Литвой и Польшей, тевтонцы воздерживались от похода на Русь, видимо, помня свое поражение от Александра Невского в 1242 г. во время Ледового побоища на Чудском озере. Новый польский король обязался обеспечить христианизацию своих земель с помощью верных вассалов, однако Орден посчитал, что процесс идет недостаточно быстро. Тевтонцы намеревались забрать у Польши часть территорий, включая Жмудь, Гданьск и Добжинскую землю, чтобы самим заняться процессом обращения местного населения в католическую веру. Весной 1409 г. между Тевтонским орденом и польско-литовскими войсками разгорелись боевые действия, проходившие с переменным успехом. Осенью между противниками было заключено перемирие, но к лету 1410 г. конфликт разгорелся с новой силой.

Решающее сражение произошло 15 июля 1410 г. между деревнями Стенбарк и Грюнвальд. Википедия сообщает, что Грюнвальдская битва состоялась на поле между Танненбергом, Грюнфельдом и Людвигсдорфом – эти земли, тогда принадлежавшие Ордену, ныне находятся на территории современной Польши.

Историки до сих пор не пришли к единому мнению, какова была численность сил противников, но точно известно, что объединенное польско-литовское войско минимум в полтора раза превышало численностью тевтонцев. Считается, что в нем насчитывалось от 16 до 39 тысяч воинов против 11-27 тысяч тевтонцев, из которых собственно тевтонских рыцарей было не больше 300 человек – остальные силы составляли наемники из Германии и других стран Европы. Перед сражением поляки собрались в Вольборже, а литовцы и русские – в Гродно. Королевство Польское выступало под командованием Ягайло, Великое княжество Литовское – под началом князя Витовта. На их стороне выступили силы вассальных Мазовецкого и Молдавского княжеств, а также союзники – около полутора тысяч татарских всадников хана Золотой орды Джелал ад-Дина и до трёх тысяч русских ратников Мстиславского князя Лугвения Ольгердовича, внука Дмитрия Донского. На стороне Польши выступало и Богемское войско Яна Жижки, впоследствии ставшего героем Гуситских войн. Тевтонское войско возглавили великий магистр Ордена Ульрих фон Юнгинген, маршал Ордена Фридрих фон Валленрод и казначей Томас Мерхейм.

Диспозиция сил в Грюнвальдской битве

Диспозиция сил в Грюнвальдской битве

Атака польско-литовского войска. Современная картина

Атака польско-литовского войска. Современная картина

Участники реконструкции Грюнвальдской битвы, 2000-е гг.

Участники реконструкции Грюнвальдской битвы, 2000-е гг.

Основным описанием Грюнвальдской битвы является труд Яноша Длугоша «История Польши», вышедший через 50 лет после сражения. Он детально рассказывает обо всем, что происходило на поле сражения, так, как поведал Яношу отец, участник этой битвы. В общей сложности битва под Грюнвальдом освещена в сотне исторических источников. Некоторые из них упоминают, что из-за малочисленности рыцари расположись в две боевые линии, а их противники – в три, однако на исторической схеме сражения хоругви были выстроены аналогично противной стороне, просто третья линия крестоносцев состояла из резерва во главе с магистром Ордена. Каждая хоругвь представляла собой отряд конных рыцарей с длинным копьем, мечом и луком, включала в себя конных оруженосцев, пеших лучников и слуг. Польско-литовское войско насчитывало около сотни таких хоругвей.

К рассвету войска растянулись по фронту на 3 км, и магистр посчитал, что сражение начнется с центра. Однако ни одна из сторон не спешила ринуться в бой. Прождав несколько часов, Ульрих фон Юнгинген выслал вперед герольдов, которые остановились перед командующими неприятеля и воткнули в землю 2 меча – вызов на бой от Юнгингена и Валленрода. Эти два меча сохранились до сих пор и являются национальными реликвиями Литвы и Польши.

После возвращения герольдов тевтонцы открыли огонь из бомбард. Сразу же после этого Витовт, находящийся на правом фланге, послал вперед татарскую конницу Джелал ад-Дина. С ними в бой вступила и первая линия литовцев. Не ожидая, что удар будет нанесен с фланга, рыцари начали перегруппировку. Поскольку пробить их доспехи было трудно, татары принялись стаскивать тевтонцев с коней арканами, а легкая литовская конница – копьями с крючьями. Примерно через час битвы Витовт приказал литовцам отступать. Тевтонцы, подумав, что противник устрашился полного разгрома, устремились за ними. Часть рыцарей окружили и уничтожили у самого литовского лагеря, остальные бросились на русскую рать Лугвения Ольгердовича, прикрывавшую польское войско с правого фланга. Войско понесло огромные потери, один смоленский полк был полностью уничтожен, но русичи не покинули своих позиций. Ян Длугош пишет, что заслуга в прекращении натиска тевтонцев принадлежит именно рыцарям Смоленской земли.

Атака литовского войска. Современная картина

Атака литовского войска. Современная картина

Пешие тевтонские рыцари

Пешие тевтонские рыцари

Атака тевтонских рыцарей. Современная картина

Атака тевтонских рыцарей. Современная картина

После отступления литовцев в битву вступили польские войска. Тевтонцы постепенно ввели в битву последние резервы, но были окружены вернувшимися литовцами и татарами, а также остатками смоленских хоругвей. Часть рыцарей Ордена была уничтожена, часть капитулировала, немногие спаслись бегством. В Грюнвальдской битве погибло свыше 200 тевтонских рыцарей и все руководство Ордена. Всего Орден потерял около 8000 погибших, почти 14 000 попало в плен. Потери противника были в 2 раза меньше. В течение 3 дней союзники собирали трофеи, а потом двинулись к Мариенбургу. Однако истощенное польско-литовское войско не смогло взять замок.

В феврале 1411 г. был заключен Торуньский мир с относительно мягкими для Ордена условиями, но потеря сотен рыцарей существенно ослабила его позиции. От союза с тевтонцами отказался ряд Ганзейских городов. Тевтонский орден был окончательно разгромлен в ходе Тринадцатилетней войны 1454-1466 гг., в результате которой Польское королевство получило выход к Балтийскому морю.

Грюнвальдская битва увековечена во множестве произведений культуры славянских стран. Одной из самых важных в истории Польши картин является полотно Яна Матейко «Грюнвальдская битва», написанное в 1878 г. Во время Второй мировой войны 1939-1945 гг. министр пропаганды Германского рейха Йозеф Геббельс распорядился найти и уничтожить картину, однако польские патриоты не позволили этого сделать. Художественное описание битвы встречается в 5 книгах, самой известной из которых является исторический роман Генрика Сенкевича (1846-1916) «Крестоносцы». По этому роману в 1960 г. был снят фильм.

После Грюнвальдской битвы. Картина 1924 г.

После Грюнвальдской битвы. Картина 1924 г.

Памятник «Татарину Речи Посполитой» в польском Гданьске, 2010 г.

Памятник «Татарину Речи Посполитой» в польском Гданьске, 2010 г.

Памятные монеты в честь Грюнвальдской битвы

Памятные монеты в честь Грюнвальдской битвы

На месте Грюнвальдского сражения силами энтузиастов из России, Польши и Белоруссии ежегодно проводится реконструкция битвы. В 2010 г. в польском городе Гданьск открыли памятник «Татарину Речи Посполитой», установленный «в благодарность за помощь татар в Грюнвальдской битве 1410 года». В Литве в честь этого сражения, по-литовски именуемого «Жальгирис», назван ряд спортивных команд и стадион в Вильнюсе. В честь 600-летия со дня Грюнвальдской битвы в 2010 г. Беларусь выпустила золотую памятную монету достоинством 20 белорусских рублей. В том же году к юбилею сражения Литва отчеканила памятную монету номиналом 1 лит.