«Вороне где-то бог послал кусочек сыру».

С самых ранних лет мы знаем эту историю, рассказанную «дедушкой Крыловым» про то, как хитрая лиса с помощью лести («Ну что за шейка, что за глазки!») обманула доверчивую ворону. Оставшуюся голодной птицу, конечно, жаль, но разве можно так, без оглядки, верить самому примитивному лисьему угодничеству?

Но ведь «уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна», а со времен написания басни мало что изменилось, и сегодня люди, поддавшись на сладкие речи мошенников и авантюристов, расстаются не то, что с кусочком сыра, а с миллионными состояниями и дорогой недвижимостью. Видимо, пока существует «род людской» льстец «в сердце всегда отыщет уголок».

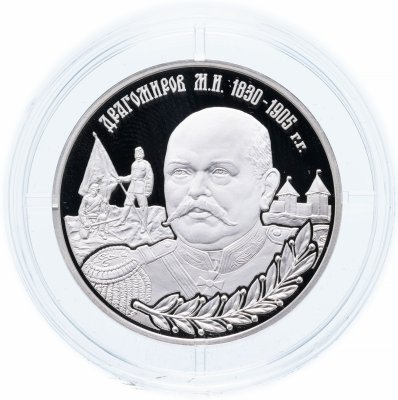

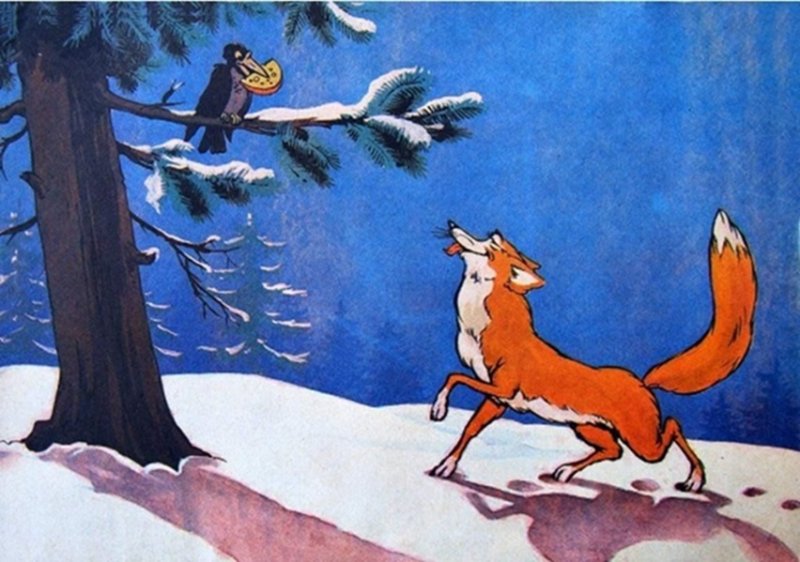

Ворона и лисица, иллюстрация к басне И.А. Крылова

Ворона и лисица, иллюстрация к басне И.А. Крылова

Не менее известны и другие знаменитые басни: о весёлой стрекозе и трудолюбивом, но бескомпромиссном муравье, о громадном слоне, неспешно шагающем по улице, и хитроумной маленькой Моське, о подслеповатой Мартышке, о четвёрке незадачливых друзей-«музыкантов» и многие, многие другие.

Но зачем же с давних пор баснописцам понадобилось прибегать к иносказанию, чтобы донести до слушателей и читателей простую и понятную мораль? Для чего делать главными героями растения, животных или даже неодушевленные вещи? Как и когда зародилась басня? Каков был её пройденный исторический путь? И чему басня может научить современного читателя?

Попробуем ответить на эти вопросы, обратившись к одному из самых необычных литературных жанров.

Что такое басня?

Толковый словарь С.И. Ожегова даёт следующее определение слову «басня» - краткое иносказательное нравоучительное стихотворение или рассказ. Также «басня» является синонимом слов «выдумка» и «вымысел». Само слово, по всей видимости, происходит от древнерусского глагола «бати» - «говорить», «рассказывать».

В литературе басня – это самостоятельный жанр эпического рода. К его своеобразным признакам относится дидактическое содержание и достаточно чёткая структура. Басни обычно небольшие по объёму. Они, как правило, включают в себя развёрнутое повествование и вывод из него («мораль»). Зачастую мораль произведения имеет ярко выраженный нравоучительный уклон. Мораль может находиться как в начале произведения, как в той же басне И.А. Крылова о вороне и лисице, так и замыкать повествование, как, например, в басне о Мартышке и очках. Часто же мораль вытекает из повествования, скрыта в нём, и не нуждается в отдельном проговаривании, как, например, в баснях «Слон и Моська» или «Волк на псарне».

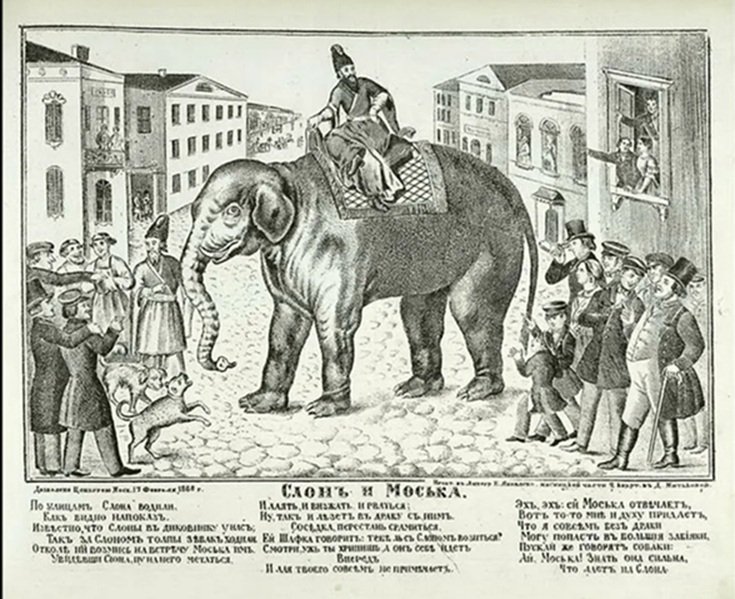

Иллюстрация к басне «Слон и Моська»

Иллюстрация к басне «Слон и Моська»

Главными действующими героями басен чаще всего становятся животные или растения, как, например, в басне Эзопа «Лиса и виноград», бытовые вещи, как в произведении И.А. Крылова «Бумажный змей», или даже природные стихии и небесные тела, как в басне В.А. Жуковского «Солнце и Борей».

Посредством наделения таких героев человеческими характерами и качествами авторы басен высмеивают человеческие пороки, рассказывают о злободневных темах или делятся с читателями житейской мудростью.

Часто в произведениях действующими лицами являются и люди. Примеры таких басен – «Звездочёт» Жана де Лафонтена, где рассказывается об упавшем в колодец астрологе, увлеченном звёздным небом и не замечающем творящееся рядом, или известная басня И.А. Крылова «Любопытный» («Слона-то я и не приметил»).

Иллюстрация к басне «Звездочёт»

Иллюстрация к басне «Звездочёт»

Действие басен происходит вне времени и поэтому даже через тысячелетия они продолжают оставаться актуальными.

Ещё одна важная черта басен – юмор. Зачастую басни забавны по своему содержанию, как «Квартет» Крылова или «Смешная фамилия» С.В. Михалкова.

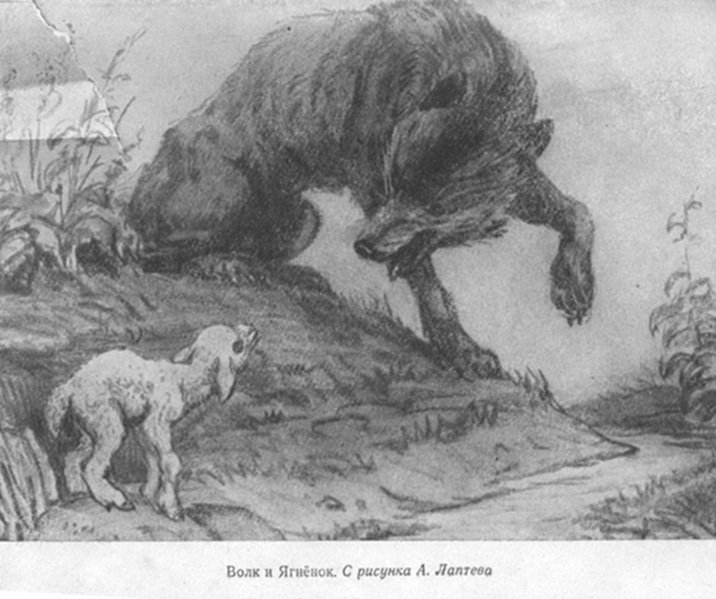

Иногда же басни не то что, невеселы, но даже безысходны и жестоки: безвинный Ягнёнок погибает в пасти Волка, лишь потому, что хищнику «хочется кушать», а Муравей своим отказом в помощи, обрекает Стрекозу если не на смерть, то на страдания и тяготы.

Иллюстрация к басне «Волк и Ягнёнок»

Иллюстрация к басне «Волк и Ягнёнок»

Басенный жанр начал формироваться очень давно, постепенно приобретая свои характерные черты. Обратимся к основным вехам его исторического развития.

Басни в древнем мире

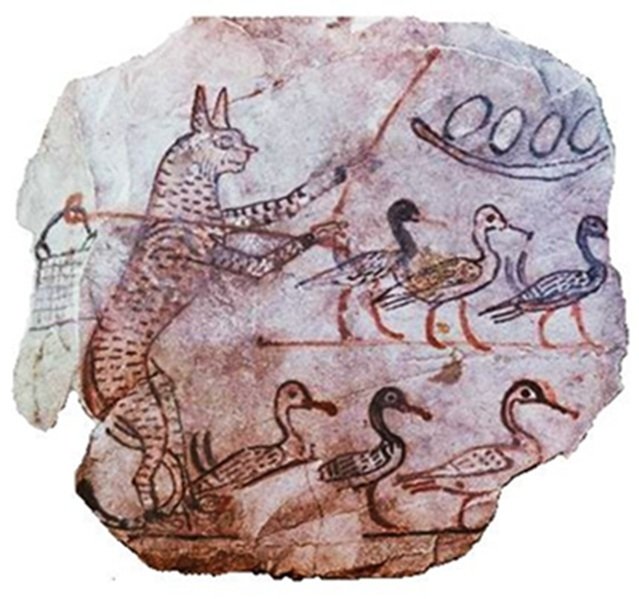

О том, когда и где появились первые басни, история умалчивает. Первые поучительные истории, в которых животные наделялись человеческими характерами, чтобы высмеять пороки людей, появились ещё в древней Месопотамии и Египте.

Древнеегипетский рисунок с изображением кота, пасущего гусей

Древнеегипетский рисунок с изображением кота, пасущего гусей

Настоящего расцвета жанр басни достиг в античной Греции. Эллинская басня изначально была близка к притче, содержащей нравственное поучение. Одна из первых известных греческих притч-басен – «Соловей и ястреб» греческого поэта Гесиода, жившего на рубеже VIII и VII веков до нашей эры. Басня была обращена к «сильным мира сего». В ней заложена мораль об опасности спора с владыками и, одновременно, о необходимости обдуманно распоряжаться верховной властью и не злоупотреблять ею:

«Что ты, несчастный, пищишь? Ведь намного тебя я сильнее!

Как ты ни пой, а тебя унесу я, куда мне угодно,

И пообедать могу я тобой, и пустить на свободу.

Разума тот не имеет, кто мериться хочет с сильнейшим:

Не победит он его — к униженью лишь горе прибавит!».

Но, конечно, слава греческой басни связана с именем раба с острова Самос – легендарного Эзопа. По преданию баснописец жил в конце VII - первой половине VI веков до нашей эры и был собственностью знатного самосца Иадмона, ценившего острый ум и красноречие своего раба и даровавшего ему волю. Свобода не была долгой. Эзоп был обвинён в краже и убит.

Соответствуют ли эти краткие факты действительности, сказать сложно. Не раз в истории поднимался вопрос, о том жил ли Эзоп (или его прототип) на самом деле? Не скрывается ли под его именем творчество оставшихся неизвестными писателей и рассказчиков? Однозначного ответа на эти вопросы нет и сегодня.

«Эзоп» (картина неизвестного итальянского художника)

«Эзоп» (картина неизвестного итальянского художника)

К «Эзоповым басням», по разным оценкам, относятся от 426 до 584 прозаических произведений. Ещё в конце V века до нашей эры они были настолько известны, что их изучали ученики в школах. В последующие века греческие и римские поэты неоднократно придавали им поэтическую форму, делая их более художественными и возвышенными.

На протяжении античных времён издавались сборники его басен, неизменно находящие читателя. Ввиду отсутствия оригинального текста многие басни имели несколько версий, часто различавшихся между собой. Басни Эзопа послужили источником вдохновения для других великих баснописцев. О его легендарной жизни, мудрости и жажде свободы снят не один художественный фильм.

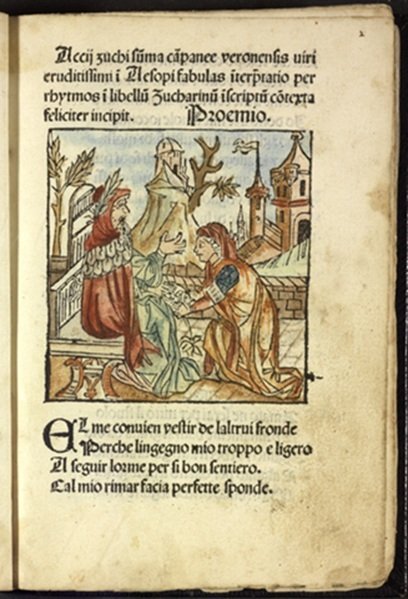

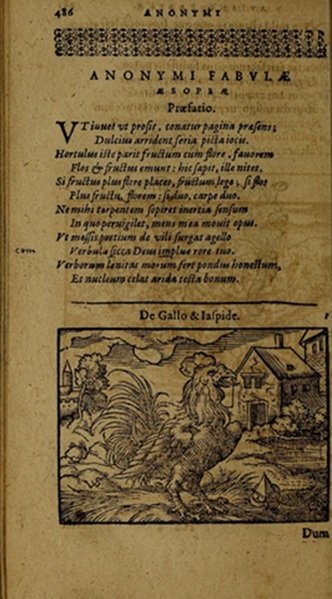

Европейское издание «Эзоповых басен» конца 15 века

Европейское издание «Эзоповых басен» конца 15 века

В античном Риме басни считались «низким» жанром. Несмотря на это, сюжеты, напоминающие басни, встречаются в сочинениях Луцилия и Горация. Но самыми известными продолжателями дела Эзопа были два писателя – Федр и Бабрий.

О жизни Федра известно немного. Родился он в конце I века до нашей эры. По всей видимости, был македонянином, но с ранних лет жил в Риме. Какое-то время он был рабом (подобно Эзопу) при императорском дворе Октавиана Августа, но затем, благодаря своему таланту был отпущен на свободу.

Позже за показавшийся власть имущим слишком едким политический юмор он подвергся гонениям и вынужден был смягчить обличительный тон своих произведений. Всего за свою жизнь он написал 134 басни. Умер баснописец в преклонном возрасте в начале второй половины I века нашей эры.

Небольшие по содержанию басни Федра отличаются ярко выраженной сатирой. В одной из них – «Флейтист Принцепс» – он высмеивает даже будущего императора Нерона за чрезмерное тщеславие и тягу к славе, которые не могут вызвать ничего кроме смеха:

«Когда душа, пленяясь вздорной славою,

В надменное впадает самомнение,

То все смеются легковерью глупому».

В позднеантичные времена басни Федра послужили основой для сборника басен «Ромул», хотя имя самого баснописца в нём и не упоминается.

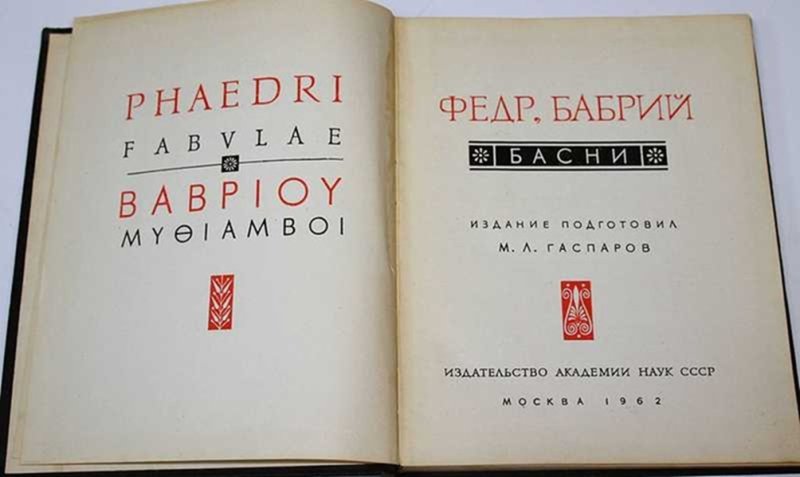

Советское издание басен Федра и Бабрия

Советское издание басен Федра и Бабрия

Годы жизни Бабрия также точно неизвестны. Скорее всего, он жил на рубеже I и II веков нашей эры. Прославился он не только стихотворным переложением басен Эзопа, но и созданием оригинальных басен. Всего известно около 200 его сочинений. Бабрий старался сблизить басню со сказкой, уделяя больше внимания её содержанию, а не морали. Творчеству Бабрия присущ аристократизм. Например, в басне «Быки» порицается стремление к мятежу рабов против хозяев: «Избавиться желая от беды близкой, Смотри, чтоб не пришлось тебе еще хуже». Ведь «лучше жить в рабстве у господ разумных и добрых, чем повиноваться грубым и невежественным». Басни Бабрия так же, как и сочинения Федра, изучались детьми в учебных заведениях в позднеантичные времена.

Последователем Бабрия был поэт Авиан, ещё меньше уделявший внимания нравоучениям и морали в своих произведениях. Античные баснописцы заложили крепкий фундамент для развития басни в следующие столетия.

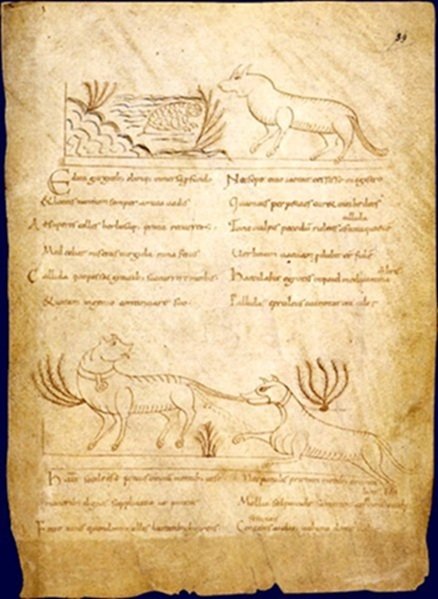

Лист с иллюстрациями к басням Авиана

Лист с иллюстрациями к басням Авиана

Важное место в мировой литературе занимают и древнеиндийские басни. Уже в древнейшем индийском эпосе – Махабхарате – содержатся поучительные истории, которые можно соотнести с баснями.

Главный же древнеиндейский сборник басен – Панчатантра. Первые его редакции известны с III-IV веков, но корни уходят глубоко в древнюю фольклорную традицию Индии. Составитель сборника неизвестен. Панчатантра разделена на пять книг, в каждой из которых действуют животные – львы, шакалы, быки, совы. Отношения животных между собой – калька с человеческих отношений: одни враждуют, воюют и обманывают друг друга, иные же помогают своим друзьям, выручают из неприятностей, помогают преодолеть невзгоды. Мораль Панчатантры понятна, назидательна и мудра. Вот один из примеров вечно актуальной нравственной истины:

«Ведь дружба — лучшая из мер, что нам Сваямбху предписал,

Насилье — худшая из них. Так избегайте же его.

Не камни драгоценные, не солнца блеск и не огонь,

Но дружелюбие одно рассеет тьму враждебную».

Илюстарация к «Панчатантре»

Илюстарация к «Панчатантре»

Панчатантра была хорошо известна в Средние века на Ближнем Востоке и Византии. Со временем её высоко оценили и в Европе, так нобелевский лауреат Редьярд Киплинг использовал её сюжеты в своих произведениях.

Басни в Средние века

С падением Западной Римской империи в 476 году басенная традиция на территории Западной Европы надолго была предана забвению. В Византии же басни продолжали читать и переделывать, излагая их в новых стихотворных размерах и сохраняя, тем самым, античное наследство.

С XI века начинается возрождение жанра басни. В монастырских школах изучаются сочинения Авиана, к его сборнику добавляются новые произведения.

Издавался и перерабатывался также и сборник «Ромул». Известно не менее двенадцати его средневековых редакций. Самая известная из них – «Нилантов Ромул». Название книга получила по имени её первого издателя – нидерландского филолога Иоганна Фридриха Ниланта (1680-1750). Состоял сборник из 50 басен, в которых отчётливо выражена христианская мораль.

С XII века «Нилантов Ромул» переводился с латыни на английский, немецкий и французский языки, что способствовало ещё более широкому распространению басен в европейском средневековом обществе. Появлялись и расширенные редакции «Ромула», включавшие ранее неизвестные басни.

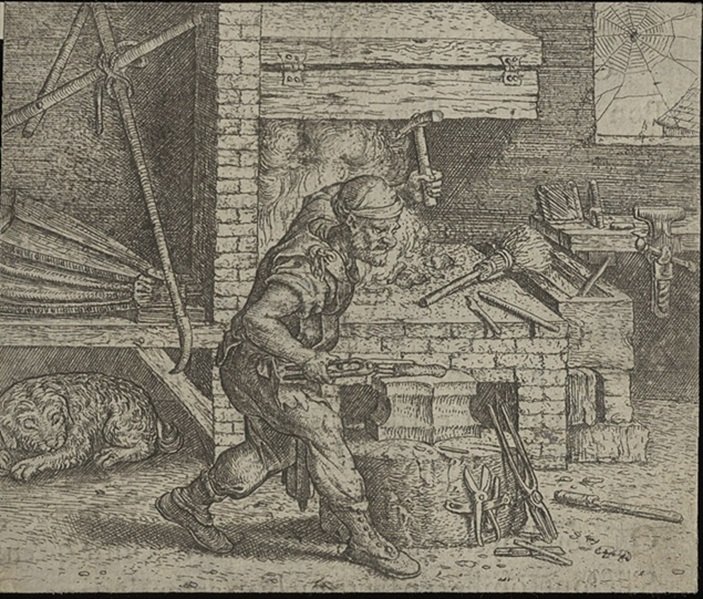

Иллюстрация к басне о кузнеце и собаке в средневековом сборнике басен

Иллюстрация к басне о кузнеце и собаке в средневековом сборнике басен

Христианская мораль средневековых басен учит, например, полностью полагаться на божественное провидение («Кто свою волю подчиняет божьей воле, тот пусть будет уверен, что бог его не оставит в беде» в басне «Человек в челноке»), остерегаться козней Сатаны («…более всего бывает обманут тот, кто полагается на дьявола» в басне «Вор и дьявол»), довольствоваться тем, что имеешь, и не стремиться к богатству («Человек алчный рвется к наживе с таким усилием, что сам себя сводит в могилу раньше времени» в басне «Лисица и отражение луны»).

Наряду с прозаическими изданиями басен, создавались в Средние века и стихотворные. Самые известные из них «Новый Эзоп» и «Anonymus Neveleti».

Страница из сборника «Anonymus Neveleti»

Страница из сборника «Anonymus Neveleti»

В позднем Средневековье стал проявляться больший интерес к античной культуре. Христианская мораль начинает переосмысливаться в сторону большего внимания к личности человека. Изменения коснулись и басни, начинается новый этап её развития.

Басни Нового и Новейшего времени

Великие географические открытия, начавшая Реформация церкви, а позже и первые буржуазные революции в Нидерландах и Англии ознаменовали начало новой эпохи – эпохи Нового времени.

Главный баснописец этого периода – Жан де Лафонтен. Со времён полумифического Эзопа никто не внёс больше вклада в развитие басенного жанра, чем этот французский писатель.

Портрет Жана де Лафонтена

Портрет Жана де Лафонтена

Лафонтен родился 8 июля 1621 года на севере Франции в городке Шато-Тьерри. С ранних лет он увлекался поэзией и философией, создавал свои первые произведения. Не видя применение своему таланту на «малой родине», он перебирается в Париж, где создает свои основные произведения, принесшие ему мировую славу.

Первый сборник его басен, состоявший из 6 книг, вышел в свет в 1668 году. Второй и третий сборник были опубликованы в 1678 и 1693 гг. Заимствуя сюжеты у античных басен, Лафонтен наполняет свои произведения яркими образными метафорами, лирическими отступлениями и тонкой иронией.

Мораль Лафонтена часто вовсе не назидательная. Ведя в Париже достаточно легкомысленную жизнь, сочиняя фривольные комедии и новеллы, не обременяя себя ответственностью ни перед кем, даже перед семьёй, он и в своих баснях старался избегать нравоучений.

Например, басня с характерным названием «Богатей средних лет и две его полюбовницы» содержит следующую незамысловатую бытовую мораль:

«Каждая из вас, дудя в свою дуду,

Тщилась на меня надеть узду.

После этого открытья

Стал настолько башковит я,

Что жениться подожду».

За подобные поучения, разительно отличавшиеся от средневековых образцов, Лафонтен часто подвергался критике и упрёкам в безнравственности. Но басни имели успех у читателей и постепенно даже вошли в программу обучения детей и подростков.

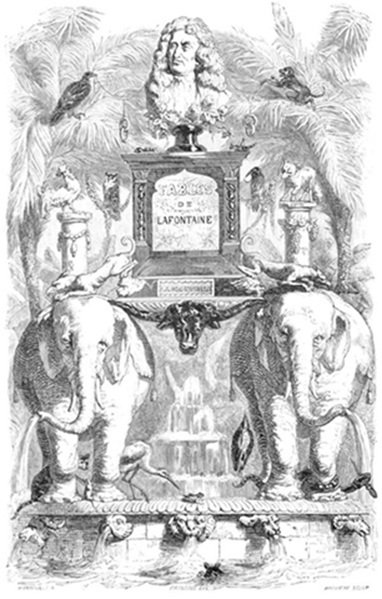

Иллюстрация к изданию басен Лафонтена

Иллюстрация к изданию басен Лафонтена

В последние годы жизни Лафонтен сильно болел. Умер великий французский баснописец 13 апреля 1695 года. Творчество Лафонтена оказало влияние на баснописцев последующих столетий, как во Франции, так и в других странах. На «туманном Альбионе» в первой половине XVIII века выходят сборники басен поэта Джона Гея.

В Германии Готхольд Лессинг разрабатывает новую теорию басни. Согласно ей, басня должна быть прозаически короткой и простой. Её содержание не должно преобладать над ясно и точно выраженной нравственной идеей произведения.

Например, следуя своей теории, в басне «Лиса и маска» Лессинг высмеивает болтунов и краснобаев.

«Много лет тому назад одной лисе случилось найти актерскую маску с широко раскрытым ртом и пустую внутри.

— Вот так голова! — сказала лиса, разглядывая маску. — Без мозгов, а рот открыт! Сразу видно, голова болтуна!

Эта лиса хорошо знала вас, ораторы, вечные говоруны, наказанье для слуха, невиннейшего из наших чувств!»

Памятник Г. Лессингу в Берлине

Памятник Г. Лессингу в Берлине

В XIX и XX веках жанр басни также не был забыт. К нему обращались при необходимости аллегорически рассказать об общественных проблемах или осветить важные политические вопросы.

Это могла быть проблема рабства и неравноправия чернокожего населения США, поднятая Джоэлем Чандлером Харрисом в «Сказках дядюшки Римуса», или вопрос о бережном отношении к природе и её животному миру, поднятом в знаменитой повести Феликса Зальтена «Бэмби», имеющей сходство с басней.

Кадр из мультфильма «Бэмби», снятого по мотивам романа Феликса Зальтена

Кадр из мультфильма «Бэмби», снятого по мотивам романа Феликса Зальтена

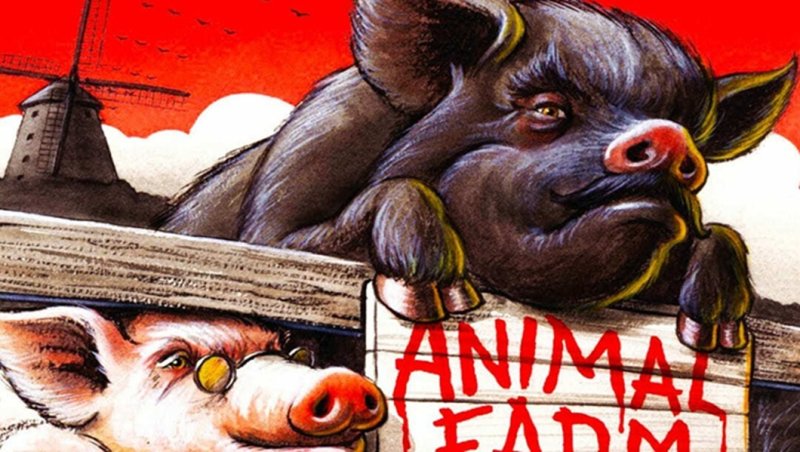

Аллегорические же произведения польского писателя Владислава Реймонта «Бунт» и классика английской литературы Джорджа Оруэлла «Скотный двор» с помощью басенных приёмов нещадно критикуют коммунистический строй, установившийся в СССР.

В наше время басни не утратили своего значения. В них поднимаются актуальные вопросы об изменении климата и общественном равноправии, высмеиваются устаревшие, по мнению авторов, традиции и мнения. Басня уже редко содержит прямое нравоучение, оставляя читателю право сделать самостоятельный вывод.

«Скотный двор» (иллюстрация к роману Джорджа Оруэлла)

«Скотный двор» (иллюстрация к роману Джорджа Оруэлла)

История басни в России

Византийская басенная традиция, сохранившая и дополнившая сочинения античных баснописцев, была известна в нашей стране с XV века.

В начале XVII века в Москве были изданы «Притчи, или Баснословие, Езопа Фриги», кроме самих «притч», переведенных толмачом Фёдором Гозвинским, в сборнике содержалось жизнеописание Эзопа и рассуждения о значении его сочинений. Басни в сборнике лаконичны, их мораль проста и понятна.

«Ластовица с вороною о красоте пряхуся (спорят). Отвещавши же ворона к ластовице рече: «Но убо твоя красота в весеннее время процветает, мое же тело зиму удобь претерпевает».

Толк. Притча знаменует, яко крепость плоти лутчи есть благолепия».

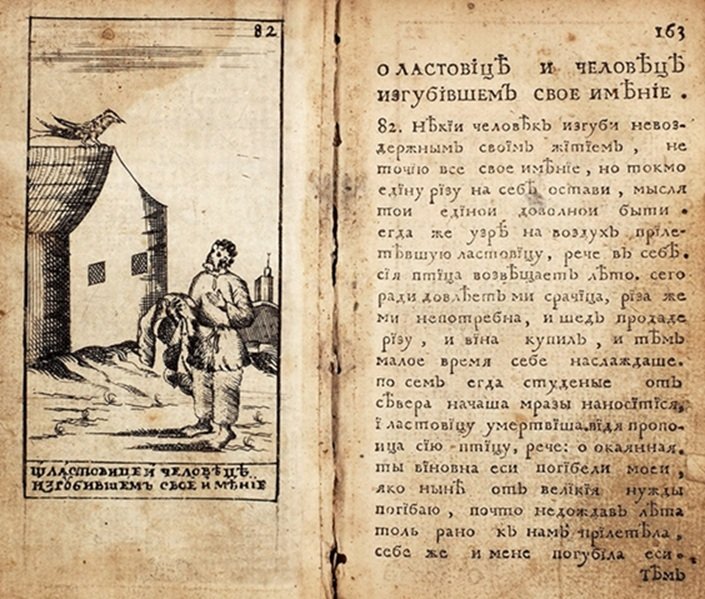

Книга выдержала несколько изданий и полюбилась русскому читателю. Во второй половине столетия были изданы ещё два сборника басен: «Зрелище жития человеческого» в переводе думного дьяка А.А. Виниуса и «Притчи Езопа Фригийского». Его адаптацию на русский язык осуществил П. Кашинский.

Страница из издания басенного сборника «Зрелище жития человеческого»

Страница из издания басенного сборника «Зрелище жития человеческого»

Уже в допетровское время появляются и первые самостоятельные русские «притчи», в которых заметен след национального фольклора. Но настоящего рассвета басня в России достигла в XVIII – первой половине XIX века.

Несмотря на то, что басня не относилась к высоким литературным жанрам, к ней часто обращались поэты первой половины XVIII века. Стихотворные сочинения А.Д. Кантемира, В.К. Тредиаковского, А.П. Сумарокова, М.В. Ломоносова, И.И. Дмитриева и И.И. Хемницера заложили крепкую основу для дальнейшего развития басни в России.

Вдохновение поэты-классицисты черпали как из сочинений Эзопа и Лафонтена, так и из народной русской жизни. Их басни серьёзны, часто не динамичны, но в них уже просматривается та естественность и простота, которую позже в русской литературе доведёт до совершенства И.А. Крылов.

Портрет И.А. Крылова

Портрет И.А. Крылова

Главный баснописец России родился 2 февраля 1769 года в небогатой офицерской семье. С ранних лет занимался самообразованием, увлекался поэзией, театром и музыкой, выучил несколько иностранных языков.

Первые переводы из Лафонтена он выполнил в 1806 году. Они были опубликованы в журнале «Московский зритель» и были благосклонно приняты читателями. Через 3 года он уже издает свой сборник, куда входят 23 басни, в том числе «Ворона и лисица» и «Стрекоза и муравей». Несмотря на небольшой тираж (1200 экземпляров) и скромное оформление книги, сборник принёс автору всероссийскую славу.

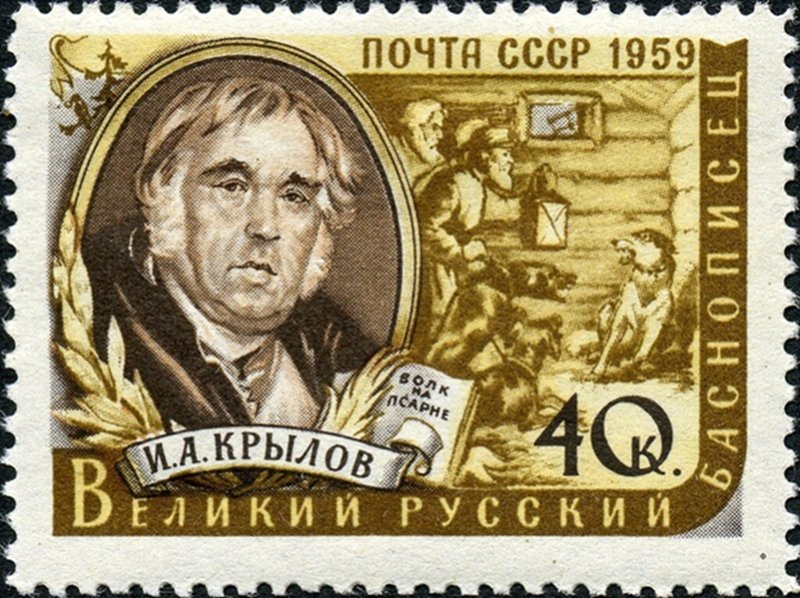

В годы Отечественной войны 1812 года Крылов внёс свой поэтический вклад в победу над Наполеоном. Сатирическую басню «Волк на псарне», направленную против «императора французов», по воспоминаниям современников, М.И. Кутузов даже читал своим офицерам после сражения под Красным.

И.А. Крылов продолжал писать басни на протяжении всей жизни и считался одним из первых русских поэтов своего времени. Умер «дедушка Крылов» 9 ноября 1844 года от воспаления лёгких, оставив после себя богатое поэтическое наследство и бессмертную память.

Советская марка с изображением портрета И.А. Крылова и иллюстрации к басне «Волк на псарне»

Советская марка с изображением портрета И.А. Крылова и иллюстрации к басне «Волк на псарне»

Во второй половине XIX века – начале XX века в русской литературе к басне стали обращались реже. Но в произведениях двух главных писателей того времени ей всё же нашлось место.

Хотя в творчестве Ф.М. Достоевского басен не так много (в качестве примера можно привести стихотворение «Дым и Комок»), но характерный жанровый юмор заметен в абсурдных «виршах» капитана Лебядкина из романа «Бесы»:

«Жил на свете таракан,

Таракан от детства,

И потом попал в стакан,

Полный мухоедства

Место занял таракан,

Мухи возроптали.

«Полон очень наш стакан», —

К Юпитеру закричали.

Но пока у них шёл крик,

Подошёл Никифор,

Бла-го-роднейший старик».

Капитан Лебядкин читает стихи про таракана. Из спектакля «Бесы» Малого драматического театра в Санкт-Петербурге

Капитан Лебядкин читает стихи про таракана. Из спектакля «Бесы» Малого драматического театра в Санкт-Петербурге

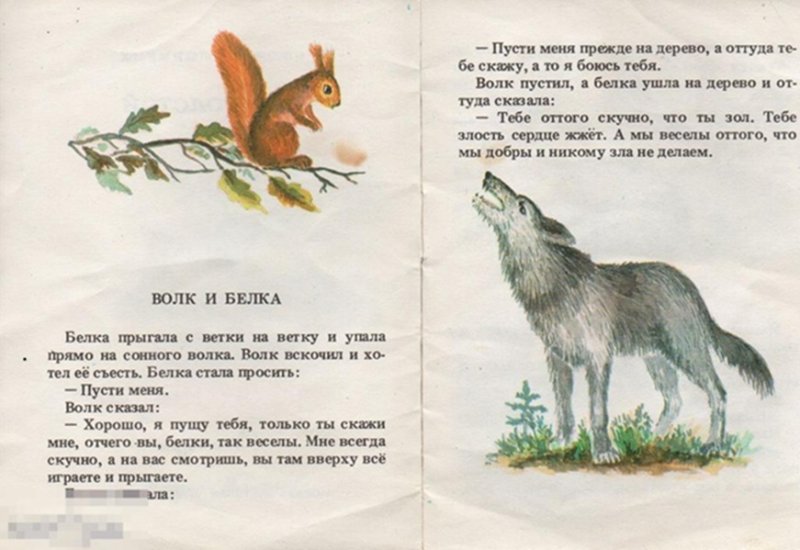

В творчестве же Льва Толстого басня играет важную роль. С её помощью он стремился донести до детей и взрослых высшие идеалы доброты и нравственности. Толстой стремился к максимальной реалистичности своих коротких басен. Они написаны нарочито упрощённым языком с ясно выраженной моралью.

Иллюстрация к басне Л.Н. Толстого «Волк и белка»

Иллюстрация к басне Л.Н. Толстого «Волк и белка»

Не утратила своего значения басня и после Октябрьской революции. Она стала проводником новой государственной идеологии. Появились новые сюжеты, объектами сатиры стали враги нового общественного строя.

Главным баснописцем в первые десятилетия существования СССР стал Демьян Бедный (Ефим Придворов). Его произведения были направлены против буржуазии, религии, капиталистического строя, а в годы Великой Отечественной войны и против фашистских захватчиков:

«Смотрят наши: «Гитлер! Вона!»

«Что за шут!

С неба падает корона –

Парашют!»

«Уцепился за корону

Гитлер-пес».

«Вон какую к нам ворону

Черт принес!».

Демьян Бедный

Демьян Бедный

Басни С.В. Михалкова также навсегда останутся в истории советской литературы. По ним снято множество мультфильмов, а многие фразы (например, «Такая корова нужна самому!» или «Да я семь шкур с него спущу! И голым в Африку пущу!») стали крылатыми. Близки к басням и некоторые песни Владимира Высоцкого, героями которых являются говорящие животные, живущие в далёких заморских странах или сказочных заповедниках.

Иллюстрация по мотивам песни В.С. Высоцкого «Что случилось в Африке?»

Иллюстрация по мотивам песни В.С. Высоцкого «Что случилось в Африке?»

После крушения СССР басня не умерла, хотя её роль в литературе и уменьшилась. Новые времена потребовали от неё новой морали. То, что раньше высмеивалось и осуждалось, как пережиток капиталистического строя, стало восприниматься, как добродетель. Назидания о необходимости труда и осуждение праздного образа жизни стали казаться неактуальными. Классические басни стали переписывать на новый пародийный лад, иногда с неожиданным поворотом сюжета:

«Свой замысел, осуществив сполна

Коварным способом, известным всему миру.

Лиса же ночью околела.

Откуда знать могла она,

Что нет давно съедобного в России сыру».

Карикатура по мотивам сюжетов самых популярных басен

Карикатура по мотивам сюжетов самых популярных басен

Что ждёт жанр басни в будущем? Будет ли он востребован у читателя или вновь погрузится в «тёмные века»? Найдут ли авторы в век господства высоких технологий новые сюжеты и формы для аллегорического изображения реальности?

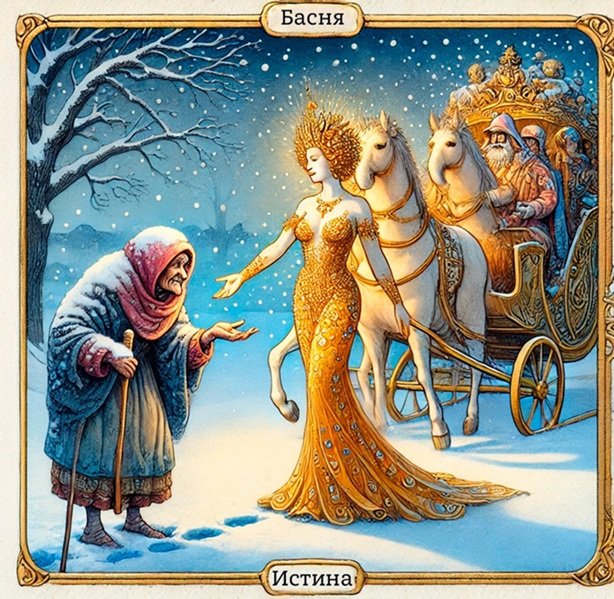

Ответить на эти вопросы невозможно. Но пока в басне обретает своё отражение объективная истина, она будет продолжать находить отклик в сердцах людей. Ведь как гласит мораль одной из басен В.А. Жуковского – «и Басня не глупа, и с Истиной не скучно».

Басня и Истина

Басня и Истина