За свою короткую жизнь – всего 42 года – Тимофей Грановский успел создать новое направление истории, изучающее западноевропейское Средневековье, а также основать российскую историографию – дисциплину, изучающую возникновение и развитие самой исторической науки. Он родился в Орле 9 марта 1813 г. старшим из пяти детей небогатой дворянской семьи и до 13 лет воспитывался и обучался дома. Освоив французский и английский языки, Тимофей поступил в Московский частный пансион, затем 3 года провел на родине, в 1831 г. переехал в Санкт-Петербург и поступил на службу в Департамент иностранных дел.

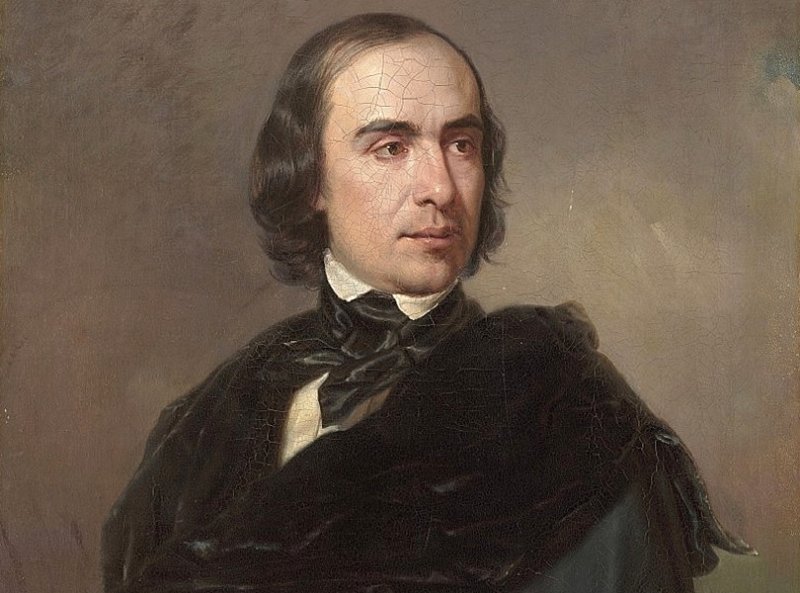

Т.Н. Грановский. Портрет 1845 г.

Т.Н. Грановский. Портрет 1845 г.

Грановский на фото 1848 г.

Грановский на фото 1848 г.

Однако карьера чиновника не привлекала молодого Грановского, он ушел в отставку и начал интенсивно готовиться к поступлению в Санкт-Петербургский университет. В годы учебы он познакомился с великими русскими поэтами и писателями: В.А. Жуковским, В.Ф. Одоевским, А.С. Пушкиным. Еще тогда он увлекся курсом древнерусской литературы, который читал, профессор П.А. Плетнев - друг Пушкина и его главный помощник по журналу «Современник».

В 1835 г. Тимофей Николаевич Грановский окончил философско-юридический факультет и начал работать секретарем 1-го отделения библиотеки Главного морского штаба. Спустя год он познакомился с писателем Н.В. Станкевичем. Тот порекомендовал Тимофея графу С.Г. Строганову, попечителю Московского учебного округа, как талантливого и увлеченного своим делом историка. В мае 1836 г. граф направил Грановского в берлинский университет, чтобы тот подготовился к работе профессором на кафедре всеобщей истории Московского университета.

Вернувшись в Москву через 3 года, Тимофей Грановский начал работать на кафедре всеобщей истории, читая студентам историю европейского Средневековья, Древнюю историю и историю Нового времени. Его подход к истории как к науке основывался на философии Фридриха Гегеля (1770-1831). Грановский считал, что история движется вперед благодаря противоречиям в различных сферах общественной жизни. В ходе этого движения развивается абсолютный дух, а к изменениям в социуме человечество подталкивает высший нравственный закон.

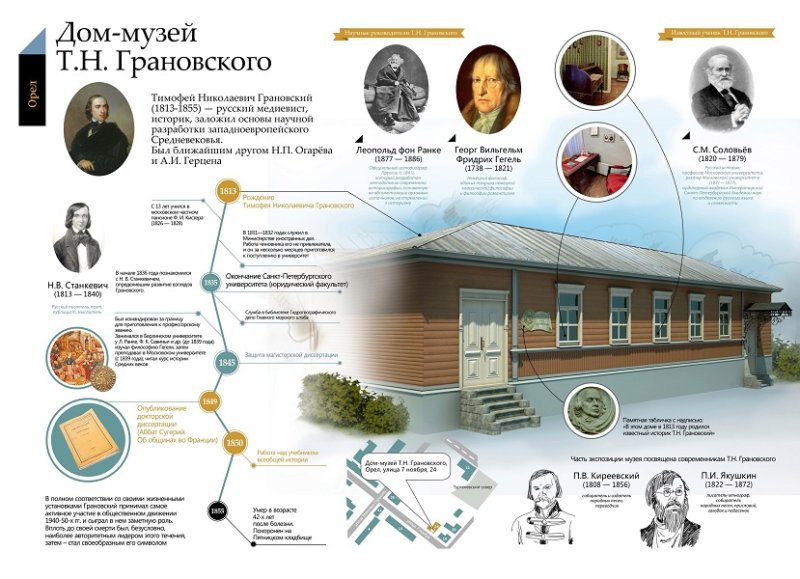

Буклет дома-музея Грановского в Орле

Буклет дома-музея Грановского в Орле

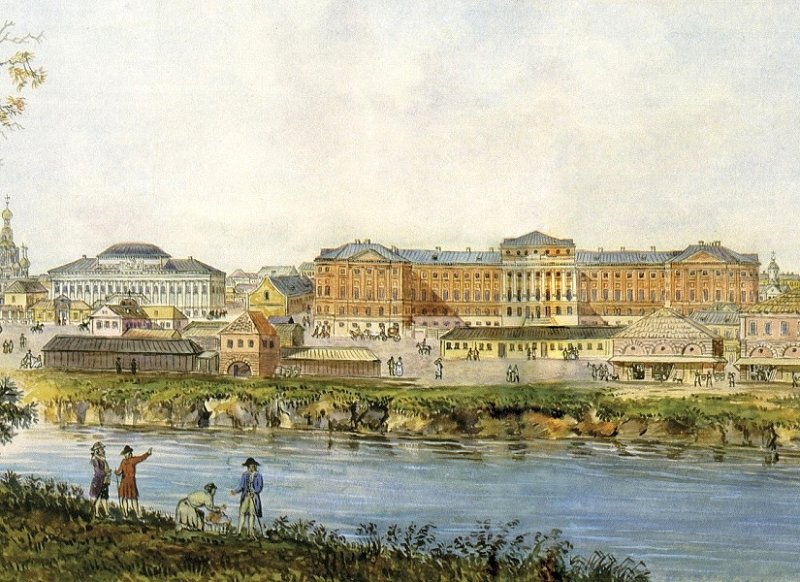

Московский университет в начале XIX века

Московский университет в начале XIX века

Тимофей Николаевич не относил себя к «западникам», хотя и выступал против славянофильства, которое, по его мнению, сдерживало развитие России. Будучи либералом, Грановский поддерживал стремление к расширению гражданских свобод, но был не против сильной монархической власти, при условии, что российский самодержец будет стремиться к прогрессу науки и общественной жизни подобно императору Петру I. Особой заботой Т.Н. Грановского стало распространение исторической культуры, воспитывающей человека духовно, с пониманием общего вектора развития Западной Европы и России. Знание мировой и русской истории Грановский считал непременным для всякого образованного человека. Он был согласен с подходом немецкого географа Карла Риттера (1779-1859), считавшего Землю «храминой, устроенной Провидением для воспитания рода человеческого». По мнению Грановского, главным местом такого воспитания стал европейский континент. «Довольно скудные, северные условия жизни Европы, в отличие от других материков, не оставляли места для душевной и телесной лени, и человек, чтобы выжить, обязан был без устали трудиться и изобретать все новые и новые усовершенствования своего труда».

Грановский проработал профессором истории Московского университета 16 лет, с 1839 по 1855 гг., вплоть до самой смерти от инфаркта. В 1841 г. Тимофей Грановский женился на Елизавете Богдановне Мюльгаузен (1824-1857), с которой познакомился, посещая кружок А.И. Герцена. Она пережила мужа всего на полтора года, скончавшись в Риме от скоротечной чахотки.

Елизавета Богдановна, жена Грановского

Елизавета Богдановна, жена Грановского

Портрет Елизаветы, жены Грановского, 1840-е гг.

Портрет Елизаветы, жены Грановского, 1840-е гг.

Публичные лекции Тимофея Николаевича пользовались огромной популярностью, поскольку были выстроены как целостное художественное произведение и с легкостью воспринимались слушателями. Курс «История Средневековой Европы» слушали не только студенты, но и самая широкая публика. Публичные лекции Грановского были для москвичей событием общественной жизни. В феврале 1845 г. Т.Н. Грановский защитил магистерскую диссертацию по истории ганзейских городов и получил звание экстраординарного профессора. В речи на защите диссертации он выразил свое кредо как русского ученого: «И вам, и мне предстоит благородное, и, надеюсь, долгое служение нашей великой России, – России, преобразованной Петром, России, идущей вперед и с равным презрением внимающей и клеветам иноземцев, которые видят в нас только легкомысленных подражателей западным формам». Он написал ряд статей, где размышлял об актуальных проблемах российского начального и высшего образования, а также общекультурного развития российского общества на основе мирового исторического наследия: «О физиологических признаках человеческих пород и их отношении к истории», «Испанский эпос», «Об ослаблении классического преподавания в гимназиях» и др.

В 1850 г. Тимофею Грановскому было поручено создать программу учебника по всеобщей истории «в русском духе и с русской точки зрения». Тогдашний министр просвещения признал ее успешной и предложил Грановскому самому написать по ней учебник, однако историк не успел приступить к этому труду. Как и у всякого выдающегося человека, у Тимофея Николаевича было достаточно недоброжелателей и завистников. Он раздражал их своей популярностью у студентов и просвещенных москвичей, своей европейской образованностью, дружбой с великими современниками, своей энергией и самими душевными качествами.

Еще в 1947 г. Грановский писал в дневнике: «начальство смотрит подозрительно на мои отношения к студентам. Опять, как и в 1845 году, у меня много врагов. У них одно сокровенное желание – сбыть меня … Мне дают понять, что мне нужно переменить службу». Несмотря на тяжелую моральную обстановку, Грановский приступил к выполнению поручения министра просвещения. Одновременно он готовил речь «О современном состоянии и значении всеобщей истории», с которой выступил на торжественном собрании Московского университета в 1852 г. К юбилею Университета 12 января 1855 г. историк намеревался издать биографии европейских исторических деятелей: Теодориха Великого, Карла Великого и Альфреда Великого. Однако сделать всё это он уже не успел.

Дом-музей Грановского в Орле

Дом-музей Грановского в Орле

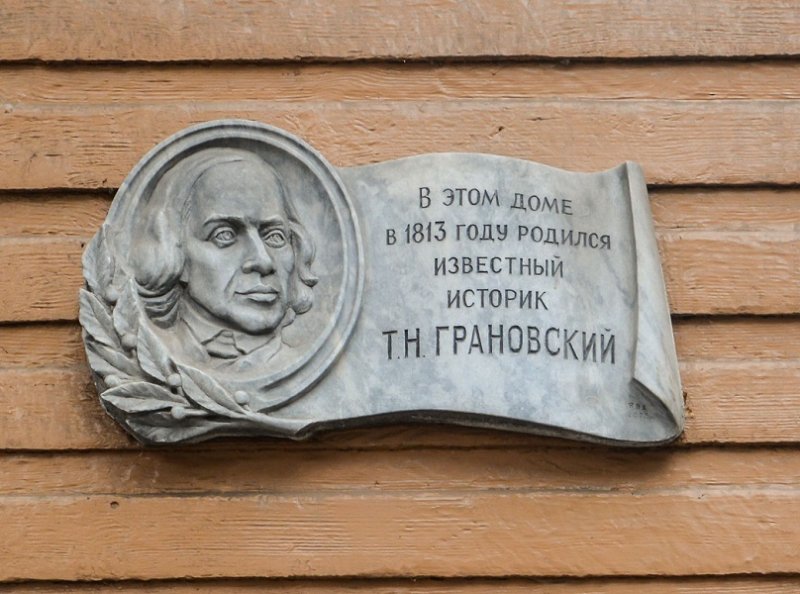

Мемориальная доска на доме-музее Грановского

Мемориальная доска на доме-музее Грановского

За 5 месяцев до смерти Грановского избрали деканом историко-филологического факультета Московского университета, причем за него проголосовали как «западники», так и «славянофилы». Похороны Грановского стали важным общественным событием, собрав тысячи студентов и москвичей. Вплоть до середины XX века у московских студентов-гуманитариев сохранялась традиция 4 октября собираться у могилы Тимофея Николаевича на Пятницком кладбище.

После смерти Грановского русский писатель, историк и биограф А.В. Станкевич (1821-1912) выкупил у его вдовы личную библиотеку, насчитывающую свыше 4200 томов по истории, антропологии, философии, политэкономии, этнографии и передал эти книги в дар Московскому университету. В настоящее время библиотека Тимофея Николаевича хранится в Отделе редких книг научной библиотеки МГУ.

В период с 1920 по 1994 гг. Романов переулок в Москве носил название «улица Грановского». Ныне в Орле действует дом-музей Т.Н. Грановского, а одна из улиц города названа его именем.