Определение «боярская дума», приведенное в различных источниках, объясняет этот термин как «высший совет представителей русской знати при царе». Однако не совсем понятно, всегда ли монарх прислушивался к мнению этого «совещательного органа» или мог своевольничать, игнорируя мнение знати и принимая авторитарные решения. В действительности исторический опыт показывает, что единолично управлять государством невозможно: даже самому мудрому властелину необходимы советники, которые помогают рассмотреть любое государственное дело с разных сторон и выбрать оптимальное решение.

Впервые боярская дума появилась на Руси в XIV веке, захватив княжеские времена и продолжив действовать при царе. Без этой группы советников, а часто еще и законотворцев, не обходился ни один русский царь. В 1550 г. государь Всея Руси Иван Грозный (1530-1584) утвердил «Судебник» - первый сборник законов, в котором были описаны функции Боярской думы. Петр I (1672-1725) создал вместо неё в 1711 г. новый высший орган государственной власти – Правительствующий сенат. Хотя бояре продолжали собираться и после, но какого-то значения в управлении страной их заседания уже не имели. Таким образом, боярская дума как официальный совещательный и законодательный орган при царе просуществовала на протяжении примерно трех веков.

Боярская дума в древней Руси до XV в. состояла из бояр как высшей знати и окольничьих, придворный чин которых был ниже боярского. Условно окольничьи представляли собой обслуживающий персонал царя, находясь «около» государя и выполняя его поручения – от организации охоты до приглашения иностранных послов и их обустройства. С XVI в. в боярскую думу стали приглашать боярских детей – так называли первых дворян, то есть собственников поместий с крестьянами, а также думных дьяков. Думный дьяк представлял собой секретаря боярской думы: он составлял и правил указы, ведал делопроизводством и часто становился дипломатом или послом, поскольку был в курсе ведения международных переговоров. Думские дьяки возглавляли приказы – прообразы министерств, занимавшиеся государственными делами в конкретной сфере или отрасли. Так, существовал Посольский приказ, Поместный приказ, Приказ тайных дел.

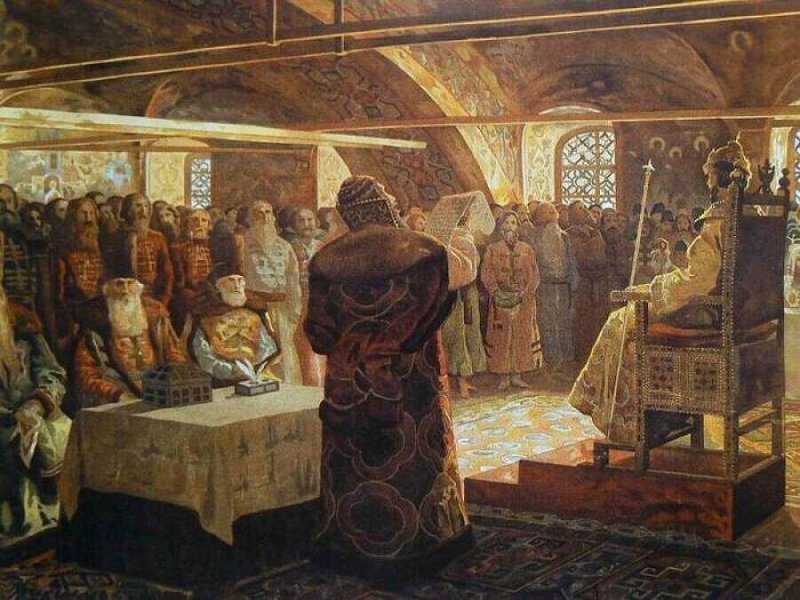

Боярская дума царя Михаила Федоровича, XVI в.

Боярская дума царя Михаила Федоровича, XVI в.

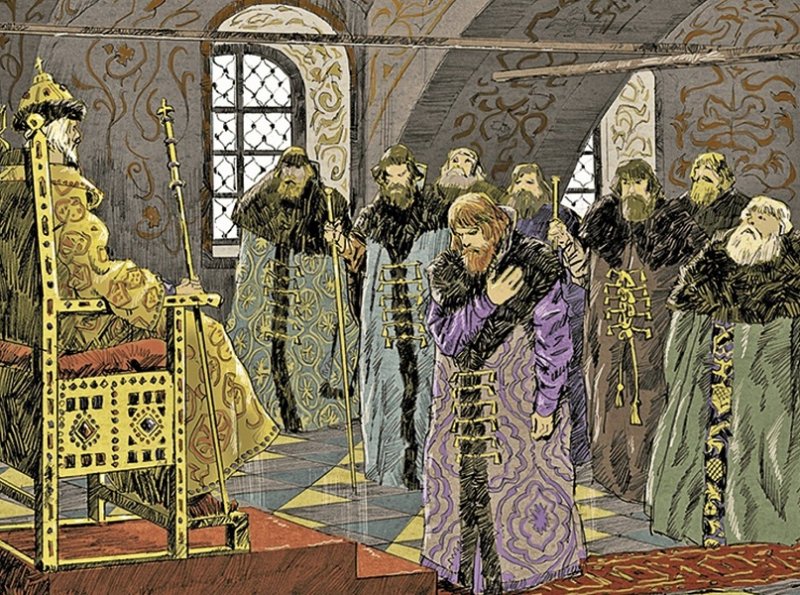

Думские бояре перед царем. Современный рисунок

Думские бояре перед царем. Современный рисунок

Собрание боярской думы

Собрание боярской думы

Боярская дума в XVII в.

Боярская дума в XVII в.

При малолетнем Иване Грозном с 1538 по 1547 гг. боярская дума фактически управляла Российским государством. В юные годы царя Ивана IV Васильевича бояре продолжали злоупотреблять властью в свою пользу, оставив за государем чисто представительские функции. Чтобы противодействовать боярскому произволу, Грозный приблизил к себе простых, но разумных и честных людей, нередко обращался за помощью к Земскому собору, ограничил земельные права знати и учредил опричнину – личную гвардию, которая усмирила «непомерные аппетиты» бояр и духовенства.

В начале XVII в. состав боярской думы достиг около двух сотен человек, из-за чего снизилась скорость принятия насущных решений и эффективность совместного обсуждения важных государственных вопросов. Второй русский царь из династии Романовых, Александр Михайлович «Тишайший» (1629-1676), выделил из числа «думских голов» Ближнюю думу – самых разумных и близких царю бояр, числом от 6 до 12 человек. Постепенно эта «малая» дума стала решать все задачи, превратив старую боярскую думу в чисто номинальный орган власти. Ближняя боярская дума занималась такими государственными делами, как объявление войны и заключение мира, организация сбора налогов и принятие новых законов, рассмотрение важных жалоб и участие в крупных судебных процессах, формирование международной политики.

Заседание боярской думы проводилось под председательством царя, а в случае его отсутствия все решения доводились до государя позже и не могли быть приняты без его одобрения. Каждое из решений начиналось с формулировок: «Государь приказал и бояре приговорили…» или «По государевому указу бояре приговорили…». Если царь отправлялся в поход вместе с думскими боярами, несколько членов высшего совета оставались «для ведания Москвы». Если обсуждаемые решения касались важнейших аспектов жизни всего государства, как, например, вступление в войну или увеличение податей, царь вместе с боярской думой привлекали к обсуждению Земский собор. И дума, и собор действовали одновременно, но заседания бояр проводились намного чаще.

Посланцы Ермака перед Иваном Грозным. Картина 1884 г.

Посланцы Ермака перед Иваном Грозным. Картина 1884 г.

Царь Михаил Федорович. Портрет 1636 г.

Царь Михаил Федорович. Портрет 1636 г.

Чины боярской думы: думный дьяк, окольничий, боярин и думный дворянин

Чины боярской думы: думный дьяк, окольничий, боярин и думный дворянин

Заседание боярской думы в XVII в.

Заседание боярской думы в XVII в.

Историки считают, что падение боярской думы началось с восшествия на царский престол Михаила Федоровича Романова (1596-1645) в 1613 г. Он покончил со Смутой и в 1627 г. ограничил местничество – систему распределений должностей в зависимости от знатности рода. Этим исключалась возможность попадания в боярскую думу исключительно по праву происхождения: теперь способность заседать в высшем совете нужно было доказать реальными делами. Хотя царь заседал с думой почти что ежедневно, он все чаще принимал важные решения единолично, а бояре превратились в бюрократический орган власти, только оформляя царскую волю надлежащим чином.

Петр I посчитал, что боярская дума не справляется со своими задачами и является пережитком прошлого. В созданный им Сенат царь сам назначал людей, проявивших себя на государевой службе личными выдающимися делами, при этом знатности рода члена Сената придавалось последнее значение.

В 1882 г. известный русский историк, профессор Московского университета Василий Осипович Ключевский (1841-1911), издал диссертацию «Боярская дума Древней Руси», над которой работал 10 лет. Она неоднократно переиздавалась и на сегодня является самым полным описанием этого органа высшей государственной власти при русских царях. Профессор Казанского университета Н.Н. Фирсов (1864-1934) написал об этом труде Ключевского, что автор «первый из русских историков неразрывно связал историю учреждения Боярской думы с историей общественных классов, с основными процессами в жизни страны. В результате получилось не одно специальное исследование, свидетельствовавшее о высоком даре анализа и глубоких познаниях в первоисточниках, но и тонко нарисованная синтетически-художественная картина».