В 1820 г. в деревне Новоселки вблизи г. Мценска Орловской губернии родился один из самых известных русских поэтов XIX в. Нареченный при крещении Афанасием, он до 14 лет носил фамилию отца – помещика Афанасия Шеншина. Отец обвенчался с матерью Афанасия, немкой Шарлоттой Фет, только после рождения сына. Православная церковь посчитала брак незаконным, поэтому Афанасий лишился привилегий потомственного дворянина и стал носить фамилию первого мужа матери – Фет. Как было принято у дворян того времени, мальчик сначала получил домашнее образование, а в 14 лет поступил в немецкую школу-пансион в эстонском городе Выру. Здесь он впервые познакомился со стихами А.С. Пушкина (1799-1837), сыгравшими большую роль в дальнейшем выборе призвания молодым Фетом.

А.А. Фет на портрете 1882 г.

А.А. Фет на портрете 1882 г.

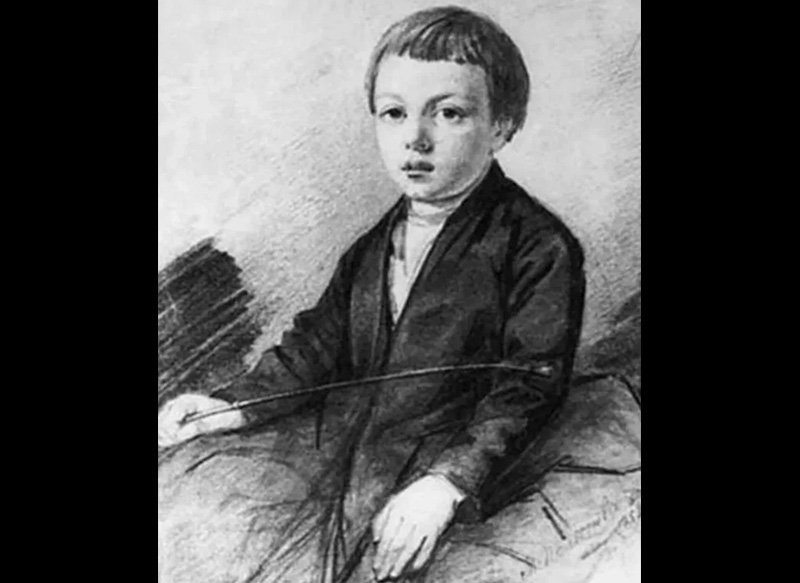

Художник Василий Поленов в детстве. Картина Марии Поленовой, часто ошибочно выдаваемая за портрет Фета в юные годы (детских и юношеских портретов Фета не сохранилось)

Художник Василий Поленов в детстве. Картина Марии Поленовой, часто ошибочно выдаваемая за портрет Фета в юные годы (детских и юношеских портретов Фета не сохранилось)

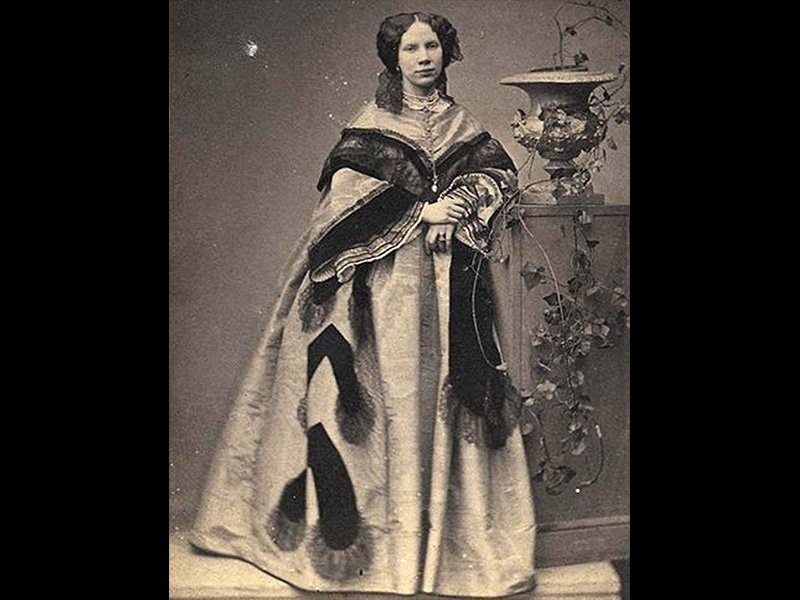

Портрет А. Фета 1857 г.

Портрет А. Фета 1857 г.

В 1837 г. Афанасий Фет переехал Москву для обучения в пансионе профессора истории Михаила Погодина и в следующем году поступил на юридический факультет Московского университета. Начав писать стихи, он сначала показал их Погодину, а тот – своему другу Н.В. Гоголю (1809-1852). Уже известный в России автор рассказов «Вечера на хуторе близ Диканьки» оценил труды молодого Афанасия, сказав, что «Фет - несомненное дарование». Стихи Фета понравились и его друзьям – переводчику Иринарху Введенскому и поэту, издателю и автору любовных романсов Аполлону Григорьеву (1822-1864). Это тоже вдохновило поэта на дальнейшее творчество. В 1839 г. Фет переехал от Погодина в дом Григорьева и до конца жизни сохранял с ним добрые, приятельские отношения.

В 1840 г. был напечатан первый сборник стихов Афанасия Фета «Лирический пантеон», содержавший баллады, элегии и эпитафии. Издание высоко оценили литературные критики того времени – Виссарион Белинский и Петр Кудрявцев, а также известный поэт «золотого века» Евгений Баратынский (1800-1844). На следующий год стихи Фета стали регулярно публиковаться в журнале Погодина «Москвитянин» и «Отечественных записках». Позже, ознакомившись с творчеством Афанасия Афанасьевича, Н.А. Некрасов (1821-1877) заметил, что Фет – единственный русский поэт, способный конкурировать с Пушкиным.

Мысль о дворянстве не покидала Фета, и он решил стать военным. В 1845 г. он начал службу унтер-офицером в Орденском кирасирском полку Херсонской губернии и уже через год был произведен в корнеты. В 1850 г. вышел второй сборник поэта, снова получивший массу положительных отзывов именитых литературных критиков. Во время Крымской войны 1853-1856 гг. Фет в чине поручика служил в Балтийском порту, выполняя задачи по охране эстонского побережья, и в конце войны выпустил свой третий сборник стихов под редакцией писателя Ивана Тургенева (1818-1883).

После окончания Крымской войны Фет посетил Париж, где состоялось его венчание с Марией Боткиной (1828-1894), приходившейся сестрой давнему другу Фета, критику Василию Боткину. В январе 1858 г. 38-летний Афанасий Фет вышел в отставку в чине штаб-ротмистра гвардии и поселился в Москве.

Жена Фета Мария, фото 1857 г.

Жена Фета Мария, фото 1857 г.

А. Фет на фото 1860-х гг.

А. Фет на фото 1860-х гг.

А. Фет с сестрой Надеждой. Фото 1857 г.

А. Фет с сестрой Надеждой. Фото 1857 г.

Наследство жены стало основой улучшения материального положения поэта, который не особо зарабатывал литературным творчеством. В 1860 г. на деньги жены он купил имение Степановка в Мценском уезде, где интенсивно занимался сельским хозяйством. Детей у супругов не было, и после смерти мужа Мария прожила чуть больше года. Выручка от имения служила основным источником доходов поэта, который, на удивление всех друзей, проявил исключительные качества разумного и рачительного помещика. Его урожаи поднимали статистику всей губернии, лошадей конного завода Степановки приобретали для личных выездов, охоты или участия в бегах, а яблочная пастила Фета поставлялась на кухню императорского двора.

Интенсивное творчество Фета принесло ему славу выдающегося лирического поэта, чьими стихами зачитывалась романтическая молодежь того времени. Многие ценители классической русской поэзии до сих пор цитируют одно из самых известных любовных стихотворений Афанасия Афанасьевича: «Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало…», написанного еще в 1843 г. Стихи Фета послужили основой множества романсов и песен «золотого века», как, например, произведение 1842 г. «На заре ты ее не буди…».

Творчество Афанасия Фета отличалось от произведений современников в первую очередь оригинальностью и смелым полетом фантазии. Его стихи были не так просты, как могло показаться на первый взгляд. Он умел написать о любви так, чтобы избежать избитых и банальных слов, выразить самые сложные чувства и переживания цельными, простыми для понимания фразами. Можно отметить такое интересное для русской литературы стихотворение, как «Шепот, робкое дыханье, трели соловья…», в котором нет ни одного глагола. Его стихи стали примером для подражания многим поэтам Серебряного века, в т.ч. и для раннего Бориса Пастернака. В 1863 г. из печати вышел двухтомник стихотворений Фета. Кроме собственных сочинений, он переводил на русский язык поэтические произведения немцев Генриха Гейне и Иоганна Гёте, француза Андре Шенье, поляка Адама Мицкевича, а также латинских поэтов, философов и писателей.

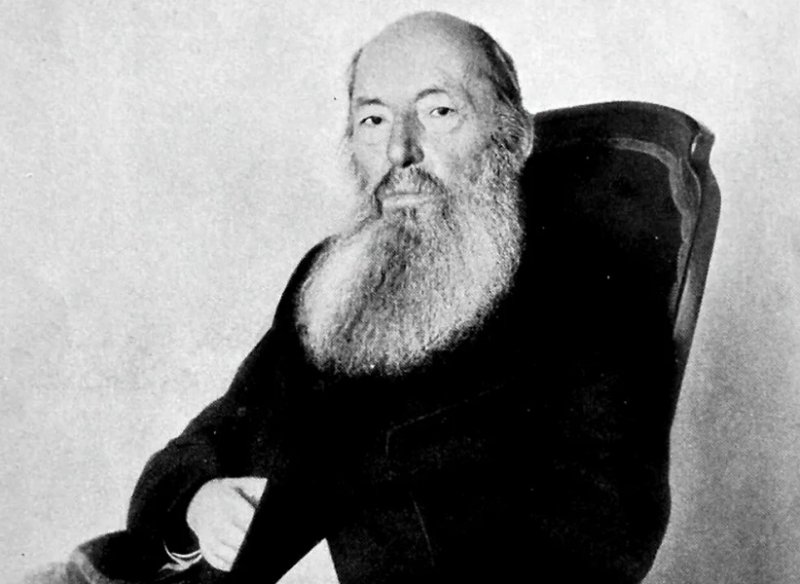

А.А. Фет в 1880-х гг.

А.А. Фет в 1880-х гг.

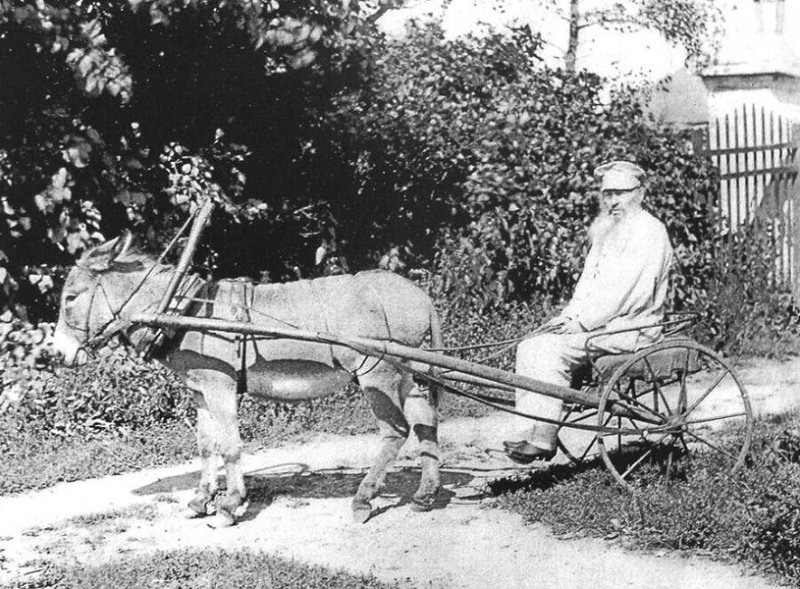

А. Фет в своей усадьбе Воробьевке в 1890 г.

А. Фет в своей усадьбе Воробьевке в 1890 г.

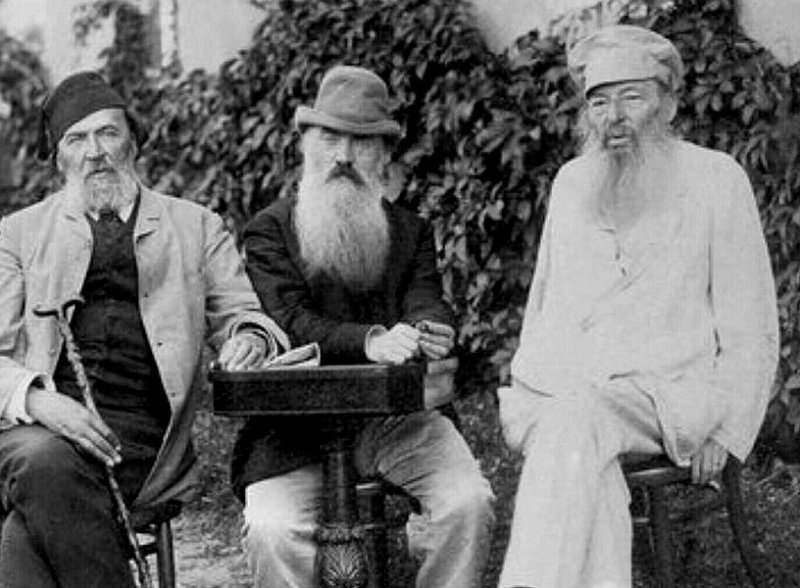

А. Фет (справа) с друзьями-литераторами в Воробьевке, 1890 г.

А. Фет (справа) с друзьями-литераторами в Воробьевке, 1890 г.

События общественной жизни середины XIX века, в первую очередь отмена крепостного права, потребовали от многих литераторов проявить «гражданскую позицию», чтобы оставаться на виду у публики. Любовная лирика Фета оказалась невостребованной, и он замолчал на долгие 20 лет. В эти годы он разошелся с И.С. Тургеневым на почве политических взглядов, зато подружился с Л.Н. Толстым, критиком Н.Н. Страховым, великим князем Константином Константиновичем и философом В.С. Соловьевым.

В 1867 г. Афанасия Фета на 11 лет избрали мировым судьей Мценского уезда. Это событие сыграло положительную роль в судьбе поэта – в 1873 г. император Александр II вернул ему дворянское звание и родовую фамилию Шеншин, но Афанасий Афанасьевич до самой смерти подписывал свои произведения фамилией «Фет». В 1877 г. он продал Степановку, купил дом в Москве и приобрел имение Воробьевка в Курской губернии, на берегу реки Тускарь. В 1883 г., после 20-летнего перерыва, вышла новая книга поэзии Фета «Вечерние огни».

Спустя год 64-летний Афанасий Фет стал первым лауреатом полной Пушкинской премии Императорской Академии наук, а в 1886 г. был избран её членом-корреспондентом. В 1888 г. поэта представили лично императору Александру III, присвоившему дворянину Шеншину звание «камергера двора Его императорского величества». Спустя два года Фет опубликовал книгу мемуаров «Мои воспоминания», где описал полувековой период жизни с 1848 по 1898 г. Вторая книга воспоминаний поэта «Ранние годы моей жизни» была издана в 1893 г. уже после смерти Фета. Он скончался от сердечного приступа в Москве в ноябре 1892 г. и был похоронен в родовом имении Шеншиных – селе Клеймёново под Орлом.

Почтовый блок в честь 200-летия А.А. Фета

Почтовый блок в честь 200-летия А.А. Фета

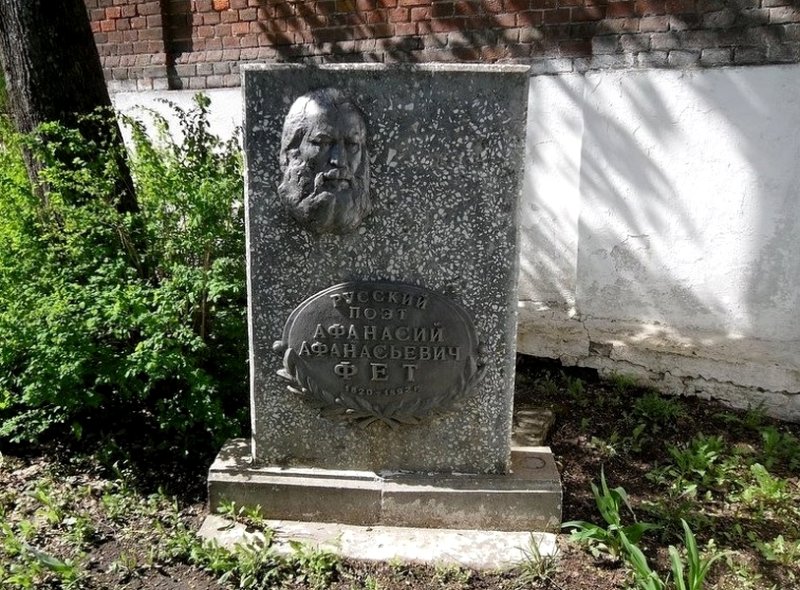

Могила А.А. Фета в с. Клеймёново, Орловская обл.

Могила А.А. Фета в с. Клеймёново, Орловская обл.

Монета Банка России в честь 200-летия А.А. Фета

Монета Банка России в честь 200-летия А.А. Фета

Исследователи творчества Афанасия Фета считают, что его литературное наследие насчитывает несколько тысяч стихов, включая авторские переводы зарубежных поэтов. Памятники поэту существуют в Орле и Мценске, его именем назван авиалайнер компании «Аэрофлот». В Москве есть набережная Афанасия Фета, а в бывшем имении поэта в Курской области действует музей Фета. В 2020 г. Почта России выпустила почтовый блок, посвященный 200-летию со дня рождения Афанасия Фета. В этом же году Банк России тиражом 7000 экз. выпустил в обращение двухрублевую серебряную монету, также посвященную двухвековому юбилею поэта.