Из этой статьи вы узнаете, какие проблемы возникли в наличном денежном обращении Российской Империи после введения первых бумажных денег - ассигнаций, и как с этими проблемами сумел справиться министр финансов Егор Францевич Канкрин. Мы выясним, почему на медных монетах образца 1839 года присутствует слово «серебром», и чем эти самые «копейки серебром» отличаются от предшествующих выпусков.

Государственные ассигнации

Проекты введения в России бумажных денег возникали и при Петре I, и при Елизавете Петровне, а Петр III даже начал такую реформу, но не смог ее завершить, поскольку был свергнут. В результате, первые бумажные деньги, названные государственными ассигнациями, были введены лишь в 1769 году Екатериной II. Первоначально предполагалось, что они будут свободно обмениваться на медную монету из специально созданного обменного фонда, и в первые полтора десятилетия их обращения всё так и происходило. Медь, в свою очередь, обменивалась на серебро, поэтому денежная система оставалась единой.

Поскольку ассигнациями можно было вносить платежи в государственную казну, они пользовались популярностью, и поначалу банки даже взимали комиссию при обмене монет на ассигнации. Легкость, с которой удалось ввести бумажные деньги, создали у власти иллюзию, что можно бесконечно увеличивать лимит их выпуска: если в начале 1769 года этот лимит составлял 1 миллион рублей, в конце того же года - 2,5 миллиона, в 1774 году - 20 миллионов, а в 1786 году - 46 миллионов. Ситуацию усугубляло то, что ассигнации практически никак не были защищены от подделок, и фальшивки еще больше увеличивали денежную массу. В результате, количество выпущенных ассигнаций оказалось настолько большим, что монет для их размена стало не хватать.

Возникают, по сути, две разные денежные единицы, два разных рубля - серебряный и ассигнационный, обладавшие разной стоимостью. Стоимость медных монет стала привязываться к стоимости рубля ассигнациями, а не серебряного рубля. Сначала расхождение было очень незначительным: например, в 1787 году за 1 рубль серебром давали 103 копейки ассигнациями. Но затем ситуация начала ухудшаться, обменный курс стал быстро расти.

Со времен Екатерины II и вплоть до 1839 года, то есть до реформы Канкрина, ассигнационный рубль считался основной денежной единицей, а серебряный рубль - вспомогательной. «Если род монеты не определен в условии или договоре, то под оною разумеется монета медная или Государственные ассигнации»². Случаи, при которых допускалась оплата серебром в государственную казну, были специально оговорены в законе. При этом для расчетов использовался курс серебра к ассигнациям на день платежа.

В 1796 году, незадолго до смерти Екатерины II, ее фаворит Платон Зубов предпринял попытку уменьшить в два раза вес всех медных монет. На тот момент за 1 серебряный рубль давали 142 копейки ассигнациями. Сумма выпущенных ассигнаций составляла 157,7 миллиона рублей, тогда как обменный фонд медных монет для их размена был равен всего 32 миллионам. Снижение веса медных копеек позволило бы на какое-то время снять проблему с нехваткой меди для размена ассигнаций. Но взошедший на трон Павел I остановил эту реформу. Все изготовленные для реформы медные монеты с датой «1796» были перечеканены в монеты старого образца с этой же или с более ранними датами (так называемый «павловский перечекан»).

Одновременно Павел I попытался остановить рост обменного курса, затеяв скупку у населения избыточного объема ассигнаций за серебро. За 1 рубль ассигнациями давали 70 копеек серебром, что соответствовало сложившемуся на тот момент рыночному курсу. Но серебра не хватило, выкупной фонд быстро закончился. Тогда ассигнации попытались выкупать по 60 копеек, то есть ниже рыночного курса, а затем вообще прекратили скупку.

Еще одна попытка решить проблему в денежной сфере предпринял в 1810-1812 гг. Александр I по проекту М.М. Сперанского. Выпуск новых ассигнаций был остановлен, существующие ассигнации признали государственным долгом, их предполагалось постепенно выкупать у населения и уничтожать. Платежи ассигнациями в казну в начале 1812 года стали производиться по сверхвыгодным курсам: например, 2 рубля ассигнациями за 1 рубль серебром при оплате налогов и недоимок, при том что рыночный курс на тот момент составлял около 3,9 рубля ассигнациями за серебряный рубль. То есть государство было готово даже недополучить половину налогов, лишь бы избавиться от проблемы необеспеченных бумажных денег.

Но выполнение проекта Сперанского остановила война 1812 года. Отражение наполеоновского вторжения и последующие заграничные походы 1813-1814 гг. потребовали новых гигантских выпусков ничем не обеспеченных государственных ассигнаций.

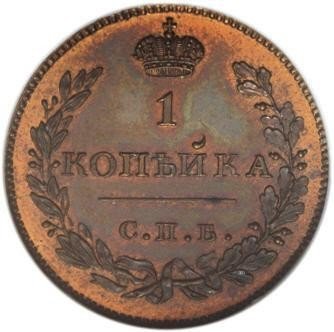

В итоге, несмотря на отдельные попытки как-то справиться с проблемой, объем выпущенных ассигнаций продолжал расти. Их стоимость все больше падала, и уменьшение веса медных монет, «установленных на ассигнации», было неизбежным. В 1810 году, когда за 1 серебряный рубль давали 3 рубля ассигнациями, вес медных копеек уменьшили - но не в три раза, а всего лишь в полтора. То есть медная копейка, которая раньше весила 10,24 г, с 1810 года стала выпускаться по весовой норме 6,83 г. Через двадцать лет вес медных монет пришлось понизить еще в полтора раза: нормативный вес 1 копейки образца 1831 года составил 4,55 г.

Наибольших значений обменный курс достигал после войны 1812 года, в отдельные моменты превышая 4 рубля ассигнациями за 1 серебряный рубль. К 1839 году он немного снизился и составил 3,5 рубля ассигнациями.

Деятельность Е.Ф. Канкрина перед реформой

Георг Людвиг Канкрин родился в 1774 году в ландграфстве Гессен-Кассель. Получил образование в Гисенском и Марбургском университетах. В 1797 году в возрасте 23 лет переехал в Россию вслед за отцом, получившим должность директора солеварен в Старой Руссе. В России он сменил имя на Егор Францевич. В эпоху наполеоновских войн он находился на воинской службе. Начав с должности комиссионера по продовольственной части во время военной кампании 1806-1807 гг., к 1813 году он дослужился до чина генерал-майора и стал генерал-интендантом всей российской армии.

В 1823 году Канкрин был назначен министром финансов России и сохранил эту должность при воцарении Николая I. Уже с первых лет на посту министра он начал подготовку к будущей реформе. Прежде всего, был прекращен выпуск новых ассигнаций, в связи с чем их курс к серебряному рублю начал постепенно падать. Дальше стал создаваться запас серебра, которым должны были обеспечиваться новые бумажные деньги. В частности, ради этого в 1829 году был начат выпуск монет из платины с номиналами 3, 6 и 12 рублей «на серебро».

Этапы денежной реформы Е.Ф. Канкрина

Старт реформе Канкрина, целью которой являлось возвращение денежной системы к единообразию, был дан 1 июля 1839 года. В «Высочайшем манифесте об устройстве денежной системы» устанавливалось, что серебряные монеты являются главным средством платежа, и все суммы должны указываться в серебряных рублях. Государственные ассигнации и медные монеты старого образца стали «вспомогательным знаком ценности» с установлением «единожды навсегда постоянного и непременяемого на серебро курса, считая серебряный рубль, как в крупной, так и в мелкой монете, в три рубля пятьдесят копеек ассигнациями»⁴. По этому же курсу ассигнации могли меняться на серебро, но не более 100 серебряных рублей на человека. Из-за того, что доставка манифеста в дальние концы империи занимала несколько месяцев, его положения становились обязательными лишь с 1 января 1840 года.

Также с 1840 года начала работу Депозитная касса, которая принимала вклады серебряными монетами и выдавала взамен депозитные билеты номиналом 3, 5, 10, 25, 50 и 100 рублей. По сути, возникает новый вид бумажных денег, полностью обеспеченных запасами серебра и свободно обмениваемых на серебро. С 1841 года к ним добавляются кредитные билеты Сохранных казен и Государственного заёмного банка, также имевшие покрытие серебром на 100%.

В ходе реформы также выпустили медные монеты номиналом 1/4, 1/2, 1, 2 и 3 копейки серебром, их чеканка началась уже в 1839 году. Слово «серебром» в названии, разумеется, означает не то, что они делались из серебра, а то, что их стоимость перестала привязываться к рублю ассигнациями и привязывалась к серебряному рублю. Новые монеты были больше и тяжелее предыдущих; их нормативный вес равен весу монет аналогичных номиналов времен Екатерины II и Павла I.

Установленный манифестом 1839 года «навсегда постоянный и непременяемый» курс обмена старых медных монет на новые уже в 1843 году был изменен. По всей видимости, в стране, где даже начальное образование имел лишь очень небольшой процент людей (предположительно, не более 7%), для многих оказалось непосильной задачей делить числа на 3,5. Поэтому все старые медные монеты приравняли по стоимости к каким-нибудь новым, даже если при этом курс значительно отличался от стандартного. В «Монетном уставе» 1842 года было сказано:

«Медной монете прежних чеканов, на ассигнации установленной, впредь до постепенного изъятия оной из народного обращения и передела в новую монету на серебро, присвояется нарицательная в отношении к серебру цена, и на сем основании считается: десятикопеечник за три копейки серебром, пяти-копеечник за одну копейку с половиною, двухкопеечник за половину копейки и копейка за четверть копейки серебром. В сей исключительно цене с 1 января 1843 года принимается прежних чеканов медная монета повсеместно, как при куплях и продажах, так равно и при размене и во всех платежах в казну и выдачах из оной»⁵.

В результате старые копейки могли продолжать какое-то время оставаться в обращении по новым назначенным номиналам. Но по сути ввели три разных курса обмена старых денег на новые. Если до реформы кто-то имел 10 рублей ассигнациями, то за них выдавали 2 рубля 85 копеек и еще почти ¾ копейки новыми деньгами. Если те же самые 10 рублей у него хранились в виде монет номиналом 5 и 10 копеек, то он за них получал 3 новых рубля. А если эта же сумма лежала у него в одно- и двухкопеечных монетах старого образца, то при обмене он получал лишь 2 рубля 50 копеек новыми монетами.

На следующем этапе реформы, в 1843 году, вместо депозитных билетов и кредитных билетов Сохранных казен и Государственного заёмного банка, на 100% обеспеченных запасами серебра, выпустили государственные кредитные билеты, имевшие лишь частичное покрытие серебром (35-40%). Но и этого покрытия было достаточно для свободного их размена как на серебро, так и на золото. Кредитные билеты образца 1843-1844 гг. выпускались номиналом 1, 3, 5, 10, 25, 50 и 100 рублей.

1 ноября 1843 года был начат обмен ассигнаций, депозитных билетов и кредитных билетов Сохранных казен и Государственного заёмного банка на государственные кредитные билеты. Окончательным сроком вывода ассигнаций из обращения можно считать 1 января 1848 года, когда упразднили Ассигнационный Банк. Для Финляндии обмен установили до 1 июля 1848 года, а для колоний Североамериканской компании его продлили до 13 апреля 1851 года. Депозитные билеты обменивались до 1 марта 1853 года.

Егор Францевич Канкрин уже не увидел окончания этого обмена. В 1844 году он ушел с поста министра финансов, а в 1845 году скончался.

Созданная по результатам реформы денежная система просуществовала недолго. С 1849 года выпуск медных монет в «копейках серебром» был прекращен, вместо них появились монеты уменьшенного размера и веса. Затем Крымская война 1853-1856 гг. потребовала значительных расходов. Эмиссия кредитных билетов увеличилась, и в 1854 году правительство прекратило их свободный размен на золото, а в 1858 году – и на серебро.

Совсем иначе обстояло дело с медными монетами старого образца, «установленными на ассигнации». Они могли продолжать обращаться по установленным курсам. Полностью прекратить их хождение должно было особое распоряжение, однако даже по состоянию на 1872 год оно так и не появилось. Возможно, о нем просто забыли, и монеты сами постепенно исчезли из обращения или были обменяны на новые.

- Ссылки на первоисточники:

- Худокормов А. Г. и др. Финансовая грамотность (учебное пособие). - М., 2018. С. 332-333.

- Свод законов Российской Империи, издание 1833 года. Часть 3. - СПб, 1833. С. 43.

- Ассигнационный рубль

- Высочайший манифест об устройстве денежной системы от 01.07.1839

- Свод законов Российской Империи, издание 1842 года. Том 7. - СПб, 1842. С. 27.