Если спросить у искусственного интеллекта «Что такое муляж?», ответом будет: «модель предмета в натуральную величину, точно передающая его форму». Муляж – не сам предмет, но лишь его копия, созданная с определёнными целями, связанными с показами, просмотрами, выставками или прочими экспозициями. В общем, местами, куда привезти сам предмет или где использовать его напрямую (например, муляж мины или гранаты) не представляется возможным. ИИ отошлёт нас к слепкам, но для нумизматических изысканий это слишком обходной путь. Попробуем прорваться напрямик.

Исторические муляжи монет на примере коллекции графа Аракчеева

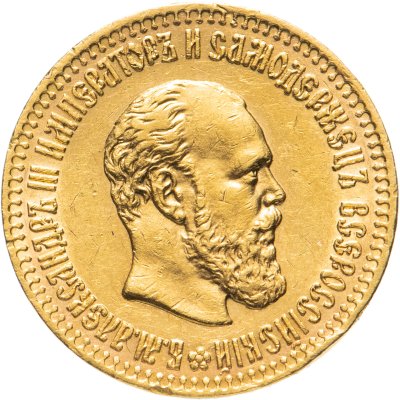

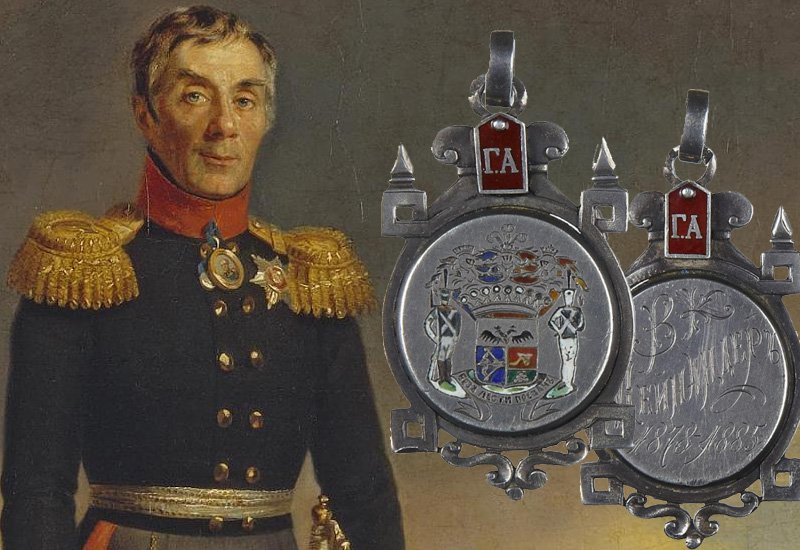

Замена оригиналов копиями (в том числе и среди монет) известна с древних времён. Очень показательным примером здесь будет ловкий ход графа Аракчеева. Он не пошёл по пути иных нумизматов, имевших доступ на Монетный двор Санкт-Петербурга, где они заказывали новоделы или фантастические сочетания штемпелей. Алексей Андреевич Аракчеев – личность яркая и противоречивая, оставшись в исторических хрониках с диаметрально противоположными оценками. Наряду с уничижительной «аракчеевщиной» есть и уважительная «аракчеевская система орудий» - революционные преобразования российской артиллерии, позволившие впоследствии вести успешные баталии на европейских фронтах. Состояние графа после его смерти отошло опекаемому им кадетскому корпусу, который стал носить имя графа Аракчеева.

Граф А.А. Аракчееев и жетон его кадетского корпуса

Граф А.А. Аракчееев и жетон его кадетского корпуса

Именно при описи предметов выяснилось, что 377 монет из обширного нумизматического собрания Аракчеева следует признать фальшивыми. Ведь вместо золота или серебра у них была медная основа, поверх которой нанесли тонкий слой драгоценного металла. С разрешения Александра I произвели их на столичном монетном дворе по приказу Аракчеева и за его счёт. Сам граф объяснял заказ желанием иметь образцы русских монет для изучения. Ящик с медалями и монетами выставлялся в усадьбе Грузино, где проживал Аракчеев. Выбор не новоделов, требуемых знатными коллекционерами той поры, а муляжей объяснили крайней скупостью Аракчеева. Выявленные экземпляры отправили на переплавку, получив примерно четыре грамма золота, сотню с тремя четвертями грамм серебра и два с половиной килограмма меди.

Предшественники муляжей советской поры

Иногда достаточно трудно провести границу между муляжами и пробными технологическими оттисками, сделанными для демонстрации (чеканку пробных монет при поиске оптимального сплава здесь не рассматриваем). В качестве примера разберём медные пятаки 1924 года.

Демонстрационные односторонние оттиски

Демонстрационные односторонние оттиски

Завершив реформу Сокольникова и стабилизировав рубль, советское государство столкнулось с необходимостью единовременно ввести в обращение огромное количество монет. Петроградский монетный двор просто не мог отчеканить такой большой объём. Поэтому заказ на чеканку серебряных полтинников и медных пятикопеечников отдали Англии. Услуги предложили несколько компаний. Среди них была King's Norton Metal Co. Ltd, отправившая в качестве образца односторонние оттиски, где чистую медь разбавили 3% олова и 1,5% цинка. Известны экземпляры и на стандартной заготовке, и на более тонком кружке. В статье о золотом червонце мы приводили в пример и односторонние его оттиски в латуни.

5 копеек 1947 года со следами крепления на лицевой стороне

5 копеек 1947 года со следами крепления на лицевой стороне

Если говорить о выставочных образцах, на ум сразу приходят монеты 1947 года. Многие из сохранившихся экземпляров имеют на аверсе или реверсе следы крепления к демонстрационным стендам, с которых и были позаимствованы. Конечно, это не муляжи. Ведь чеканились они из алюминиевой бронзы (1-5 копеек) или мельхиора (10-20 копеек), представляя полноценный расчётный знак. Тем не менее, сохранившийся уникальный экземпляр 3 копеек 1947 года отличается рисунком штемпеля от монет аналогичного номинала, отчеканенных для показа. Если бы эти монеты выполнили односторонними оттисками, тогда был бы смысл говорить о них как о муляжах.

Но известны и предметы 1947 года иного плана. Здесь речь идёт не о аналогах советской ходячки, сорванных со стендов, а о более ранних этапах монетного производства. Выше показан односторонний макет двугривенного. Такие монеты должны были отправиться в обращение вместе с заменой прежних банкнот. Выполнен он не из мельхиора, а из свинцово-оловянного сплава и хранится в фондах Гознака. Это тоже своего рода демонстрационный муляж советской монеты, но не для широкой публики, а для крайне узкого круга лиц. Чем-то данное оформление им не приглянулось, и монеты Советского Союза остались прежними вплоть до реформы Хрущёва.

Оттиски коллекционных монет Госбанка СССР

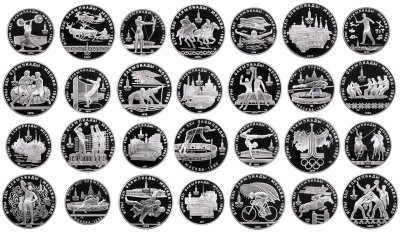

Насущная потребность в муляжах проявилась, видимо, когда Московский и Ленинградский монетные дворы приступили к чеканке позиций из драгоценных металлов нумизматической программы «Олимпиада-80». Именно тогда помимо базового тиража было отчеканено неустановленное число односторонних оттисков в недрагоценных сплавах.

Лицевые стороны муляжей золотых монет СССР на фоне оборотной стороны

Лицевые стороны муляжей золотых монет СССР на фоне оборотной стороны

Нумизмат с большим стажем Владимир Назаров вспоминает, что впервые познакомился с этой продукцией, посещая клуб коллекционеров города Баку. В самом начале 1980-гг. туда прибыл человек с внушительной подборкой из пар односторонних оттисков «аверс-реверс», где на реверсе были представлены рисунки практически всех «олимпийских» монет за исключением мельхиоровых рублей. Серебро в этой подборке имитировал лёгкий алюминий, золото заменяла схожая с ним по цвету латунь, а платину изображал светлый медно-никелевый сплав. Известно, что помимо Proof монеты московской Олимпиады чеканились и в обычном качестве. Именно такими штемпелями была выполнена та подборка. Хозяин оттисков утверждал, что всё это произвели для выставочных экспозиций. За оттиски владелец просил от 15 до 25 рублей. Несколько подобных предметов из подборки «Москва-80» есть и в коллекции известного составителя каталогов Ярослава Адрианова.

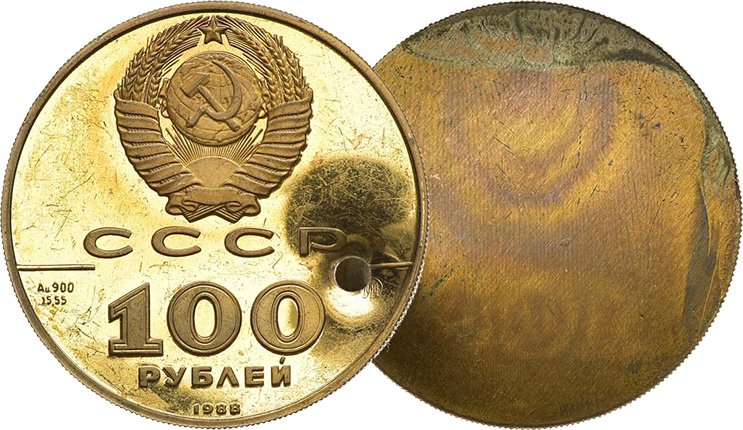

Тонкий муляж золотой монеты 1988 года

Тонкий муляж золотой монеты 1988 года

С 1988 года выпуск коллекционных монет из драгоценных металлов возобновился. Следовательно, снова начали делать и оттиски для демонстрационных целей. Этот период характеризуется появлением тонких предметов, оборот которых из-за небольшой толщины получил зеркальное отражение рисунка - контррельеф. Выше показан оттиск лицевой стороны золотой сторублёвки с пробитым отверстием. По дате можно понять, что в пару к ней должен идти оттиск с рисунком монеты «Государственная печать Ивана III, XV в.» из серии «500-летие единого русского государства».

Пара муляжей аверса и реверса монеты из палладия (на оборотах виден контррельеф)

Пара муляжей аверса и реверса монеты из палладия (на оборотах виден контррельеф)

В одной из статей Владимир Назаров даёт описание одностороннего оттиска, имитирующего аверс палладиевой монеты 1989 года. По его словам, в качестве материала взят мельхиор весом 2,8 грамма и толщиной всего 0,7 мм, что делает оттиск схожим с жестяным кружком. При этом на гурте есть штатные рифления. На обороте оттиска вполне различимы и герб, и номинал. Как указывается в статье, предмет этот делали не для выставок. В процессе утверждения монеты к выпуску такие оттиски монетный двор отправлял ответственным лицам, от которых требовались разрешительные подписи.

Односторонний оттиск монеты СССР, не вышедшей в обращение, и аналогичная российская монета

Односторонний оттиск монеты СССР, не вышедшей в обращение, и аналогичная российская монета

Иногда подобные предметы открывают интересные страницы отечественной нумизматики. Сохранившийся односторонний оттиск из мельхиора весом 132,7 грамма и толщиной 6,1 мм копирует оформление золотых позиций серии «Русский балет». Госбанк СССР не успел выпустить в обращение серебряные пятиунцовки «Русского балета», хотя оттиск подтверждает, что такие монеты планировались (а ведь от эскиза до чеканки тогда требовалось куда больше времени, чем теперь, когда многие операции выполняют на компьютере). Как известно, Банк России возобновил выпуск серии в 1993 году. Появилось в ней и серебро весом в пять тройских унций, но уже с российской символикой на лицевой стороне.

Односторонний оттиск советской монеты 25 рублей 1991 года

Односторонний оттиск советской монеты 25 рублей 1991 года

В то время указание «МУЛЯЖ» на стороне без рисунка не чеканили. Поэтому нельзя достоверно сказать, для какой цели сделали тот или иной односторонний оттиск. Часть из них вполне могла быть этапом процесса подготовки будущей монеты к массовой чеканке (технологическими пробами). Но коллекционеры сходятся во мнении, что определённое количество таких образцов предназначалось для выставок и презентаций. Ведь уже тогда монетные дворы видели перспективу получить твёрдую валюту, делая не только обиходные монеты, но и коллекционные.

Символы на обороте одностороннего оттиска монеты СССР

Символы на обороте одностороннего оттиска монеты СССР

Отдельная и очень интересная тема для изучения – оборотная сторона демонстрационных оттисков, ведь рисунок лицевой должен в точности повторять саму монету. Например, на обороте показанного выше муляжа советской сторублёвки присутствует зеркально отображённое указание «РЕЖ». Исследователи утверждают, что это сокращение от слова «РЕЖИМ». На медалях и жетонах такая отметка не замечена. Муляжи советской поры часто предлагают в защитной прозрачной целлофановой упаковке, что подразумевает штучность предмета при его распространении.

Муляжи монет Банка России

Судя по фотографиям известных образцов, слово «МУЛЯЖ» на изделиях российских монетных дворов появляется во второй половине 1990-х гг. Почему же не показывать сразу готовый продукт? Ведь не составляет труда вывезти в любую точку планеты небольшую подборку полноценных монет. Ранее это связывалось с тем, что на вывоз драгоценных металлов требовался обширный пакет разрешительных документов, тогда как латунной или мельхиоровой копии пересечь границу было куда легче. Тем более, если с одной из сторон она вообще не выглядела монетой.

Но со временем выяснилось, что существуют и муляжи памятно-оборотных выпусков, которые сразу чеканятся из недрагоценных сплавов. «Трансграничная» версия сразу стала выглядеть неубедительной. Никакой официальной документации, регламентирующей выпуск муляжей, пока не опубликовано. Сами монетные дворы никак не объясняют причины чеканки этих предметов. Остаётся только предполагать, что такое серьёзное производство, как выпуск денег, обязывает отправку заказчику всего тиража без возможности оставить себе несколько экземпляров или дочеканить их сверх нормы. Поэтому для собственных целей теми же штемпелями делали не монеты, а муляжи, уже не относящиеся к заказу.

Большинство сделок по муляжам совершается приватно, ведь наличие этих предметов на руках порой объяснить непросто. На открытом нумизматическом рынке муляжи возникают нечасто. Одним из таких примеров было появление в Ростове-на-Дону лицевой стороны серебряной двухрублёвки СПМД 2002 года и пары, демонстрирующей 2 рубля ММД 1999 года «140-летие со дня рождения К.Л. Хетагурова». Исследуя доступные муляжи, Владимир Назаров отметил существенные на тот момент их различия. Каждый монетный двор по-своему формирует процесс изготовления муляжей. Для имитации серебра Москва выбрала нейзильбер, а Санкт-Петербург – мельхиор (впрочем, эти сплавы характерны и для технологических проб каждого из дворов).

Оформление штемпеля технической стороны ММД и СПМД тоже увидели по-разному. И дело касается не только шрифта и размера букв в указании «МУЛЯЖ». У ММД буквы выступают над поверхностью, а у СПМД они вдавлены, находясь внутри центрального округлого углубления. У Санкт-Петербурга на этой стороне кант практически не выражен, тогда как у Москвы он явный, как и у нормальной монеты. ММД полирует поверхность штемпеля, а СПМД не полирует.

Пара муляжей монеты 50 000 рублей 2010 года «150-летие Банка России» в Музее ППФ

Пара муляжей монеты 50 000 рублей 2010 года «150-летие Банка России» в Музее ППФ

Где можно повстречать муляжи монет в открытом доступе кроме всевозможных выставок? Муляжи редких современных монет включают музейные экспозиции. И это оправдано, ведь тиражи серебряных и золотых монет-гигантов весом в один, три или пять килограмм порой составляют несколько десятков. А ведь посетителям требуется показать обе стороны драгоценного раритета. Впрочем, при необходимости экспонируют и оригинал. Например, в Музее истории денег каждый может подержать пятикилограммовую золотую монету 50 000 рублей 2010 года «150-летие Банка России». Из тиража в 50 штук там хранится экземпляр № 007. А вот на муляже место, где гравируется номер, остаётся пустым.

Размерный муляж червонца 1923 года в Музее ППФ

Размерный муляж червонца 1923 года в Музее ППФ

Музейные экспозиции относительно монет расширяют понятие «муляж», выводя его за грань аналога монеты. Выше показано изображение червонца 1923 года из Музея Пермской полиграфической фабрики Гознака. В альбом такой не положишь: размер не позволит. Да и материал монетным не назвать. Но на пояснительной табличке рядом с «червонцем» скромно указано: «Муляж, дерево». Делали его старательно. Воспроизведена даже оригинальная надпись на гурте: «ЧИСТОГО ЗОЛОТА 1 ЗОЛОТНИК 78,24 ДОЛИ (П•Л)».

Сколько стоят муляжи монет

Кажется, что такой малотиражный предмет, как муляж, должен стоить несусветные деньги. Тем более, что просто так его не достанешь: для монетных дворов муляжи остаются предметами строгой отчетности. Но на цену влияет не только скромное предложение, но и крайне малый спрос, ведь число коллекционеров муляжей незначительно. Если проанализировать аукционы последних лет, то мы увидим цены от пяти до десяти тысяч рублей. И всё же, по словам коллекционеров, занимающихся этой темой, некоторые позиции отличаются более высокой ценой.

- пара «аверс-реверс» одной монеты чаще всего стоит дороже разрозненных экземпляров;

- муляж монеты, не вышедшей в обращение, вызывает больший интерес (для примера подойдут разобранные выше 25 рублей «Русского балета»);

- муляжи малотиражных монет-гигантов оцениваются дороже чем такие же предметы, копирующие более распространённое золото или серебро;

- муляжи памятно-оборотных монет из недрагоценных сплавов встречаются реже, следовательно, стоят дороже.

И вот тут к исследуемому нами предмету добавляется ещё одна категория – незапланированная чеканка или, на сленге нумизматов, «заказуха». На одной из сторон показанных выше предметов видна зеркальная «Р» (сокращение от «РЕЖ» или «РЕЖИМ»). Однако к муляжам этот предмет отношения не имеет. Просто чеканку специально произвели не рабочей стороной штемпеля, а оборотной, чтобы продать полученное вместе с «мулами» или «перепутками» по заготовке. Впрочем, и у данных предметов есть свои покупатели.

Российские муляжи иностранных монет и прочих предметов

Муляжи серебряной монеты ПМР (чеканка СПМД) с демонстрацией одного из оборотов

Муляжи серебряной монеты ПМР (чеканка СПМД) с демонстрацией одного из оборотов

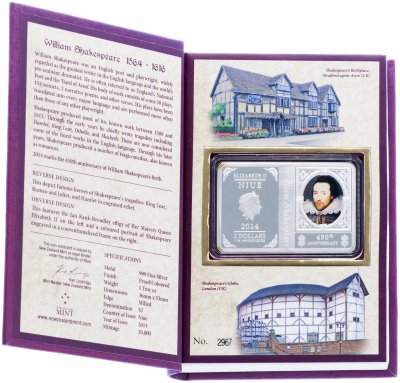

Российские монетные дворы получают заказы на чеканку денег и для других государств. Поэтому к российским предметам добавляется существенное число иностранных аналогов на одной из сторон мы увидим знакомое указание «МУЛЯЖ» (иногда даже выполненное тем же шрифтом). Но, понятное дело, раздобыть муляж для монет Приднестровья будет проще, чем такой же предмет для заказа повышенной степени секретности от признанной мировой державы, строго следящей за своими деньгами даже в виде муляжей.

Муляж серебряной медали 2000 года (чеканка ММД)

Муляж серебряной медали 2000 года (чеканка ММД)

Говоря о коллекционировании муляжей, можно смело сказать, что собираемая экспозиция шагнёт за рамки производства монет. Ведь денежными знаками производство монетных дворов не ограничивается. Из драгоценных металлов чеканят медали и прочие монетовидные предметы, которые требуется показывать на закрытых и публичных выставках. Для них тоже производят муляжи, оформление оборотной стороны которых не отличается от муляжей монет.

Так что же это такое «муляж», если мы говорим о монетах? Сейчас нумизматы склоняются к определению муляжа как специализированного одностороннего образца уже отчеканенной и выпущенной в обращение монеты, что сразу выводит их из группы предметов, связанных с пробами (в том числе технологических оттисков). В аукционных каталогах его именуют «односторонний экспозиционный оттиск». И он не имеет никакого отношения к всевозможным копиям монет, заполонившим торговые площадки и маркетплейсы. Прежде всего, это предмет, отчеканенный оригинальными штемпелями на монетном дворе, который выпускал оригинальную монету. Его главная цель – показывать достижения предприятия на выставках и других мероприятиях, куда завозить оригинал затруднительно или нецелесообразно. Но, как и любые другие предметы, привлекающие внимание и подлежащие систематизации, муляжи монет России и мира уже давно стали полноценным материалом для коллекционирования.