Все памятные монеты, выпускаемые Банком России, помимо коллекционной направленности несут в себе ещё и образовательную составляющую. Практически каждая из них открывает страницу древней или новейшей истории, чтобы рассказать нам о важных фактах, занесённых в хроники нашей страны. Тому, что Россия находится в числе великих держав мира, способствовали действия конкретных людей: их замыслы, решения, поступки, творчество. Немалую роль в развитии человеческой цивилизации сыграли открытия и устройства, придуманные россиянами. Именно им и посвящена серия монет «Изобретения России».

Уже вышедшие позиции серии «Изобретения России»

Уже вышедшие позиции серии «Изобретения России»

Монеты-предшественники

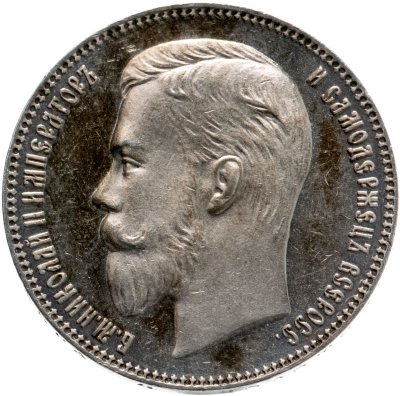

С 1981 года СССР начинает чеканить медно-никелевые рубли, посвящённые не только юбилеям Победы или Великой Октябрьской социалистической революции, но и людям, внёсшим важнейший вклад в историю нашей страны. Чаще всего, ими оказывались деятели искусства. Однако выпуском юбилейного рубля отметили 125-летие со дня рождения А.С. Попова, 275-летие со дня рождения М.В. Ломоносова и 130-летие со дня рождения К.Э. Циолковского. И всё же на реверсах чеканили только портреты, по которым можно было представить лишь облик, но не сами заслуги. От «портретной» концепции оторвались в 1991 году, когда на рубле в честь 125-летия со дня рождения русского физика П.Н. Лебедева отчеканили не только его самого, но и созданную им установку для генерирования и приёма электромагнитного излучения, на которой он подтвердил гипотезу Максвелла относительно светового давления.

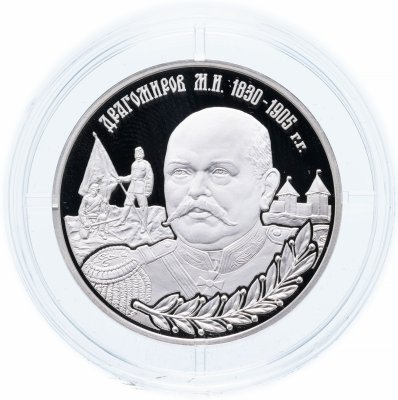

Пример российских монет, посвящённых открытиям с изобретениями и их авторам

Пример российских монет, посвящённых открытиям с изобретениями и их авторам

Банк России пошёл дальше. В различных сериях, где планировались позиции в честь юбилеев учёных или изобретателей, на монетах стали изображать и самого юбиляра, и то, что вписало его в историю. Рядом с Менделеевым появилась составленная им таблица химических элементов. Можайский предстал вместе с чертежами своего самолёта. За Курчатовым виден пульт управления ядерным реактором. Теперь монета не только напоминала нам о конкретном лице, но и показывала его достижения. Конечно, во-многом изобретение на монете играло сопутствующую роль, не затмевая юбиляра, но это уже был значительный прорыв.

Монеты из серии «Россия на рубеже тысячелетий»

Монеты из серии «Россия на рубеже тысячелетий»

Серией, где изобретения отделились от изобретателя, став частичкой полотна, запечатлевшего собирательный образ страны, можно назвать «Россию на рубеже тысячелетий». На вошедших в неё монетах «Наука» и «Научно-технический прогресс и сотрудничество» это проявляется особенно чётко. Например, таблица химических элементов уже приведена сама по себе, став фоном для мирного атома и успехов в покорении космоса. В 2021 году Банк России провёл реформу выпуска памятных монет, сгруппировав позиции, ранее выходившие отдельно. Тогда-то и появилась серия «Изобретения России». Согласно основным направлениям организации выпуска юбилейных монет, для серии отведён единственный номинал – 3 рубля, что предполагает выпуск только серебра с содержанием драгоценного металла в одну тройскую унцию. Новая позиция к серии добавляется один раз в два года. Минимально допустимый тираж – 3000 экземпляров. И все три уже вышедшие монеты отчеканены именно в таком количестве.

3 рубля 2021 года «Паровоз Черепановых»

Первая позиция серии

Первая позиция серии

- Сплав для чеканки: серебро 925-й пробы;

- Заявленный вес: 33,94 грамма;

- Масса чистого металла: 31,1 грамма;

- Диаметр: 39 мм;

- Стандартная толщина: 3,3 мм;

- Гурт: 300 рифлений.

Первая монета серии выполнена не только в цвете, но и в качестве «Анти-пруф» (матовое поле и зеркальный рельеф). Как известно, родоначальницей коммерчески успешных паровозов была Великобритания. Отправной точкой конструкций здешних мест стал прототип паровоза в небольшом масштабе, сделанный шотландским изобретателем Уильямом Мердоком в 1784 году. В натуральном размере устройство сконструировал Уильям Рейнольдс примерно тремя годами позднее. В конце 18-го столетия Джон Фитч в США показал своё изобретение.

Паровоз Черепановых на памятнике в Екатеринбурге

Паровоз Черепановых на памятнике в Екатеринбурге

Однако работоспособный паровоз появился только в 1802 году с подачи Ричарда Тревитика. А история железнодорожного движения на паровой тяге началась десятилетием позже, когда двухцилиндровый локомотив «Саламанка», сотворённый Мэтью Мюрреем, впервые отправился по рельсам Миддлтонской железной дороги. С тех пор паровозы совершенствовались, достигнув пика, когда паровоз LNER класса A4 4468 Mallard разогнался до 126 миль в час (203 км/ч), и этот рекорд пока остаётся непобитым. В дальнейшем паровозы уступили место более совершенным тепловозам и электровозам. В России пионерами движения на паровой тяге стали отец и сын Черепановы. Их российским предшественником можно считать Ивана Ивановича Ползунова. Изобретённая им паровая машина, оснащённая его же двухцилиндровым паровым двигателем, впервые в истории работала без вспомогательного гидропривода. Ефим Черепанов проявил инженерные способности на рудниках заводчика Демидова. Его сын Мирон уже в 10 лет занял место писца на Выйском заводе. Казалось бы, конторская карьера предрешена. Однако юношу больше тянуло к механизмам, чем к делопроизводству. В 1820-е гг. Черепановы сконструировали два десятка различных паровых машин. Талантливых мастеров заметили: отца, а затем и сына за счёт завода отправляли в зарубежные командировки. Набравшись иностранного опыта, они сразу приступили к созданию движущегося устройства на паровой тяге. Первый паровоз они сконструировали в 1834 году, опередив немцев, шедших по тому же пути.

«“Открывают!” — крикнул кто-то в толпе. Тяжелые ворота медленно приоткрылись... Еще минута ожидания, и в раме ворот появился сухопутный пароход — машина невиданная, ни на что не похожая, с высокой дымящей трубой, сверкающая начищенными бронзовыми частями. На площадочке у рукояток стоял Мирон Черепанов. Пароход покатил мимо молчаливой толпы...»

Год спустя из мастерской выходит второй, ещё более мощный паровоз. Тогда прокладывается чугунная железная дорога, по которой начинают перевозить грузы, масса которых доходит до 3,3 тонн.

Паровоз Черепановых на памятнике в Нижнем Тагиле

Паровоз Черепановых на памятнике в Нижнем Тагиле

Уже кажется, что за паровозами Черепанова большое будущее, но начинание постепенно сходит на нет. Называются две основные причины, повлёкшие прекращение движения на паровой тяге. Во-первых, на заводе большое влияние имели подрядчики конного извоза, значительно терявшие в прибыли. Во-вторых, черепановские паровозы работали на дровах, и как только леса вдоль дороги вырубили, выяснилось, что подвозка топлива будет слишком дорогой. Хотя будущему императору Александру II в 1837 году и довелось проехать по уральским рельсам, для Царскосельской дороги, открывшейся в том же году, паровозы доставили из-за границы. Оригинальных паровозов Черепановых не сохранилось. Однако их копии водружены на пьедесталы в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, а детальными, тщательно выполненными макетами гордятся музеи страны.

3 рубля 2023 года «Водонапорная башня (Шуховская), Липецкая область»

Вторая позиция серии

Вторая позиция серии

Гвоздём программы Всемирной выставки 1889 года стала взметнувшаяся над Парижем Эйфелева башня. Семь лет спустя XVI Всероссийскую промышленную и художественную выставку в Нижнем Новгороде тоже украсило необычное металлическое творение. Изящное переплетение полос металла удерживало могучий бак и уходило ввысь над ним причудливым шпилем. На баке издалека виднелась надпись «Строительная контора инженера А.В. Бари». Таким было первое явление народу первой в мире гиперболоидной конструкции, разработанной Владимиром Григорьевичем Шуховым. Водонапорная башня неизменно привлекала публику и осталась запечатлена на многих исторических фотографиях, сделанных во время работы выставки.

Шуховская башня на антикварной открытке

Шуховская башня на антикварной открытке

Но почему на водонапорной башне стоит фамилия Бари, а монета посвящена Шухову? Александр Вениаминович Бари и Владимир Григорьевич Шухов были связаны тесными производственными взаимоотношениями. Познакомились они в США. Бари – американец, инженер конторы, которая его стараниями получила контракт на возведение павильонов Всемирной выставки 1876 года, куда в составе делегации преподавателей и специалистов Императорского Московского технического училища прибывает инженер Владимир Шухов. Впоследствии Бари переезжает в Россию и нанимает Шухова в открытую им фирму, где русский инженер проектирует оборудование для нефтедобычи. Компания Бари участвует с водонапорной башней в нижегородской выставке 1896 года, однако патент на гиперболоидную форму Шухов получил ещё до открытия выставки. По завершению выставочной программы башню выкупил Ю.С. Нечаев-Мальцов и увёз её в Полибино, где она пребывает и сейчас.

Фрагмент банкноты с изображением Шуховской башни на Шаболовке

Фрагмент банкноты с изображением Шуховской башни на Шаболовке

Считается, что идею формы Шухов взял от плетёных крестьянских корзин. Изобретение получилось настолько интересным, что воплотилось в различных конструкциях. Например, Шуховская башня на Оке служит опорой линии электропередач. Это одна из четырёх опор, возведённых в 1927-1929 гг., и единственная из сохранившихся. Больше такие конструкции для линий электропередач не использовали нигде в мире. Москвичам больше знакома Шуховская башня на Шаболовке, выполнявшая роль радио-, а затем и телевышки. Шаболовской телевизионной башне пока монет не досталось, зато на фоне её металлоконструкций отпечатали Останкинскую телебашню на банкноте 100 рублей образца 2022 года. Однополостный гиперболоид, внедрённый Шуховым, позволяет создавать лёгкие, но прочные конструкции благодаря правильному распределению нагрузок по всей поверхности. То, что идея Шухова не устарела, демонстрирует 600-метровая телебашня Гуанчжоу, высотой которую превосходит только Tokyo Skytree – новая телевизионная башня в Токио.

3 рубля 2025 года «Орловская печать»

Третья позиция серии

Третья позиция серии

На реверсе монеты красочно воспроизведена имитация орловской печати, поэтому чеканке досталась лишь малая доля художественной композиции: легенда (автограф и указание фамилии) и бюстовый портрет изобретателя. Оставшееся место монетного поля почти целиком занимает чертёж предложенного Орловым печатного станка, выполненный лазерным матированием. В 1861 году, когда Россия отменила крепостное право, в бедной крестьянской семье родился Иван Иванович Орлов – человек, благодаря которому банкноты стало подделывать гораздо труднее (а в период его жизни – практически невозможно). Способность схватывать на лету и вносить усовершенствования проявилась у Вани с юных лет. Увидев эти полезные качества, один из нижегородских купцов отправил мальчугана в Кулибинское училище. Другой представитель купеческого сословия добился поступления парнишки в московское Строгановское училище. После этого жизнь Орлова оказывается тесно связана с производством бумажных денег. В разговорах кто-то пошутил, что купюры подделывать было бы сложнее, вплети в каждую из них цветные нити, а Орлов, ухватившись за идею, такое устройство сконструировал.

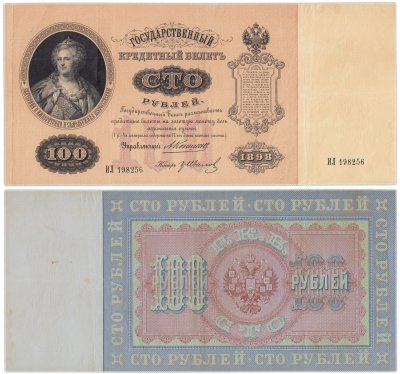

25 рублей 1892 года на фоне фрагмента с демонстрацией печати по методу Орлова

25 рублей 1892 года на фоне фрагмента с демонстрацией печати по методу Орлова

Это открыло ему путь в Экспедицию заготовления государственных бумаг (ЭЗГБ). На тот момент процесс печати занимал много времени. Каждую краску прогоняли отдельно, что приводило к длительному ожиданию, когда она просохнет, и большому количеству брака, ведь при следующем прогоне лист мог лечь иначе, и получалось смещение. В 1890 году Орлов разработал метод однопрокатной многокрасочной печати, названной его именем. С Орловым связано и появление ирисовой печати, получившей имя от греческого слова «радуга» («ἶρις»). Здесь получается плавный переход одного цвета в другой, при этом краски поступают из разных отсеков единственного лотка. Эксперты полиграфии того времени были изумлены, когда изобретения Орлова привезли на всемирные выставки в Париж и Чикаго. Для защиты банкнот печатные фабрики старались как можно быстрее купить запатентованные Орловым методы. Их внедрение изменило мир (по крайней мере, финансовый и печатный).

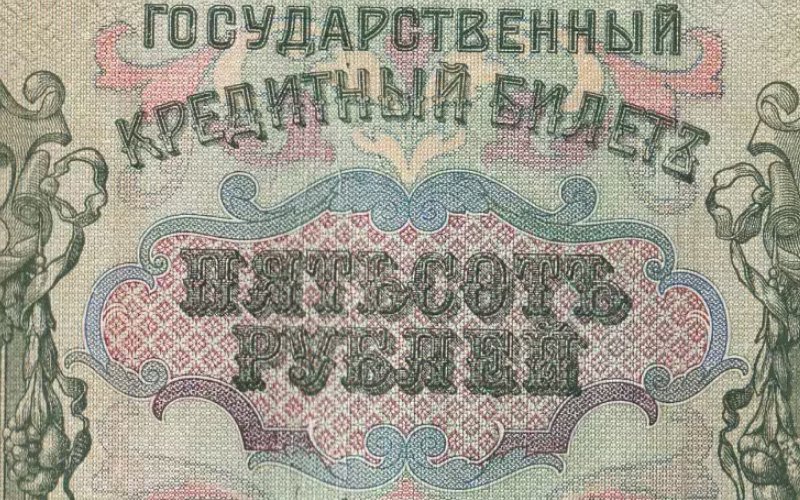

Фрагмент банкноты 500 рублей 1912 года

Фрагмент банкноты 500 рублей 1912 года

Первыми деньгами, использующие метод Орлова, считаются 25 рублей образца 1892 года, где оборотная сторона государственного кредитного билета отпечатана в две краски по двухкрасочной подложечной сетке. Вскоре последовала финансовая реформа Витте, потребовавшая новый банкнотный ряд. В числе прочих купюр самыми сложными в исполнении называют сторублёвку с портретом Екатерины II и старший номинал – 500 рублей с изображением Петра I. Обе они используют орловский способ в три краски. Начиная с 1899 года для печати денег Российской империи используется многокрасочная орловская печать. 100 рублей (1910 г.) и 500 рублей (1912 г.) признаны вершиной творчества ЭЗГБ.

3 рубля 2027 года «Ледостойкая платформа “Северный полюс”»

Четвёртая позиция серии (после выхода монеты будет заменено её реальным изображением)

Четвёртая позиция серии (после выхода монеты будет заменено её реальным изображением)

Экспедиции к Северному полюсу открыли учёным много нового о ранее недоступном районе, однако для систематизации знаний требовались длительные наблюдения. Первооткрыватели не могли и подумать, что когда-нибудь по этим местам станут путешествовать с большим комфортом. Впрочем, первая длительная экспедиция проходила в суровых условиях. 21 мая 1937 года на льдину высадилась советская научная команда во главе с Иваном Дмитриевичем Папаниным. Льдине этой предстояло за девять месяцев проплыть более 2000 км, став первой в мире дрейфующей арктической станцией «Северный полюс-1». Название «Северный полюс» закрепилось и за последующими станциями (менялся только порядковый номер). Научно-исследовательской станции «Северный полюс-40» пришлось сократить программу из-за активного таяния льдов. Казалось, что эра дрейфующих станций подошла к закономерному финалу.

Однако научный мир подготовился к такому повороту событий. Льдину теперь призвана заменить ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) с яйцевидной формой корпуса. Противостоять сдавливанию льда пробовали ещё поморы, строя свои кочи. Сделать судно дрейфующим удалось полярному исследователю Фритьофу Нансену, чей проект реализовал Колин Арчер. Но деревянные корабли прошлых веков сейчас кажутся маленькими и неказистыми в сравнении с могучей ЛСП. Вот только несколько её важнейших характеристик:

- Материал корпуса: высокопрочная сталь;

- Длина: 83,1 м;

- Ширина: 22,5 м;

- Осадка: 8,6 м;

- Водоизмещение: 10 390 тонн;

- Мощность головного двигателя: 4200 кВт;

- Скорость: 10 узлов;

- Экипаж: 14 человек;

- Научный персонал: 34 человека.

Имя ЛСП унаследовала от прошлых полярных экспедиций. На её борту находится полтора десятка научных лабораторий. Исследования проводятся круглый год: ледостойкая платформа готова к любым условиям при температуре до минус 50°С. ЛСП успешно приняла на борт экспедицию «Северный полюс-41», проработавшую в Арктике со 2 октября 2022 года по 28 апреля 2024 года. После летней стоянки и приёма необходимых грузов ЛСП снова отправилась на север. 30 сентября 2024 года на ней начала работу экспедиция «Северный полюс-42». Научные исследования, проводимые на платформе, охватывают различные направления. Это изучение изменения климата, мониторинг морского льда, исследование морских экосистем, поиск новых природных ресурсов и изучение геологических особенностей дна Арктики. ЛСП способна поддерживать автономную работу в течение двух лет. Экстренную связь с Большой землёй ей обеспечивает авиация: на верхней палубе предусмотрена вертолётная площадка.

Нумизматы надеются, что серия получится долгоиграющей, ведь у России множество изобретений, изменивших мир. Наряду с ледостойкой самодвижущейся платформой сразу вспоминается первый в мире советский атомный ледокол «Ленин». Советским учёным довелось создать первый в мире генератор постоянных электромагнитных волн – лазер, за что они наряду с американским физиком Чарльзом Таунсом получили Нобелевскую премию. В истории остались лампа накаливания Лодыгина, стереофотоаппарат Александровского, монорельс Эльманова. В мире развлечений первых лет персональных компьютеров лидировала игра «Тетрис», придуманная Алексеем Пажитновым ещё для больших ЭВМ. Возможно, не обойдут стороной даже гранёный стакан. Пока серия делает свои первые шаги, но впереди её ожидает дальний путь.