Современная история считает, что феодализм пришел на смену первобытнообщинному строю, при котором общество не разделялось на классы и сословия. Однако исторический материализм учит, что феодальному строю предшествовал рабовладельческий, а следующим после него возник капитализм. Рабовладение как первый классовый строй в истории человечества характеризовалось наличием частной собственности на средства производства. Она находилась в руках рабовладельцев – знати, чиновников, коренных граждан, от которых рабы пребывали в полной зависимости. Классическими рабовладельческими государствами являлись Древняя Греция, Римская империя и Египет эпохи фараонов. Рабовладельческий строй просуществовал примерно до V века. Некоторые народы Средней, Северной и Восточной Европы, например, германцы и славяне, миновали стадию рабовладельческого строя и перешли к феодализму сразу от первобытнообщинных отношений.

Феодализм. Средневековый рисунок

Феодализм. Средневековый рисунок

Классический феодализм представлял собой аграрное, доиндустриальное общество, основанное на земельной собственности. От феодалов, владевших землями и лесами, полностью зависел класс крестьян – всех, кто работал на господ в сельском хозяйстве. Термин «феодализм» возник в XVIII веке во время Французской буржуазной революции. Он служил для описания существовавших правовых отношений между крестьянами и знатью, но сам феодализм возник в Европе приблизительно в V веке и просуществовал свыше тысячи лет, до XVI века.

Феодал дает указание крестьянам. Рисунок 1310 г.

Феодал дает указание крестьянам. Рисунок 1310 г.

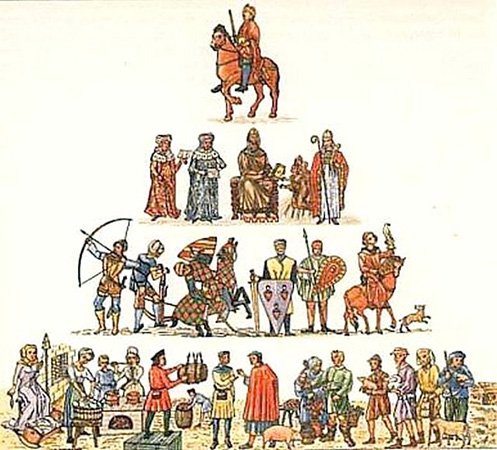

Как землевладельцы, феодалы делились на вышестоящих и нижестоящих. Верховенство занимал монарх в особе короля, ему подчинялись сеньоры – герцоги, графы, бароны. Крупного сеньора называли сюзерен – в его подчинении могло быть множество мелких феодалов. Сеньоры создавали себе подчиненных – вассалов, обычно простых рыцарей, которых наделяли землей и крестьянами. Вассал полностью зависел от своего сеньора, был обязан его защищать, выполнять все его приказания и не имел права пожаловаться королю на своего сеньора. В то же время монарх не обладал абсолютной властью и зависел от крупных сеньоров. Причем во многих странах Европы при феодализме действовал принцип «вассал моего вассала – не мой вассал».

Феодальная деревня. Рисунок XVI в.

Феодальная деревня. Рисунок XVI в.

Крестьяне не являлись рабами или наемными рабочими, то есть выступали хозяевами основных средств сельскохозяйственного производства и своего двора. Крестьянин имел в собственности земельный надел, полученный от феодала. При этом в подчинении правящего класса находилась как земля, так и те, кто на ней трудился. Крестьяне обрабатывали землю и производили основной продукт, взамен отдавая феодалу минимум десятую часть. Господин представлял крестьянину право пользоваться полями и лесами феодальной общины и гарантировал ему защиту от внешних врагов, в том числе разбойников.

Крестьяне на поле

Крестьяне на поле

Основным недостатком феодализма была раздробленность государства в экономическом, политическом и военном плане. Крупные и мелкие землевладельцы становились «государями» своих наделов с неограниченной властью над вассалами и крестьянами, могли объединяться в борьбе с собственным монархом, но в одиночку были не способны дать достойный отпор внешнему врагу. Каждый феодал был заинтересован в расширении своих земель за счет соседей, что приводило к многочисленным конфликтам и ослабляло государство. Частые войны между сеньорами иногда приводили к тому, что страну захватывали менее могущественные государства, просто удачно выбравшие время внутренних междоусобиц.

Феодал перед крестьянами

Феодал перед крестьянами

Некоторые историки считают, что феодализм на Руси отстоял по времени от западного на 500 лет и наступил примерно в X веке. До этого времени на территории русских княжеств царили племенные, родовые общинные отношения. В древнем русском обществе не существовало классического феодального разделения на классы, когда одни только сражаются, а другие только работают. Со временем княжества укрупнялись, а слабые общины распадались или поглощались соседями. Земледельцы из таких общин искали себе покровителей и переходили под власть более сильных местных властителей – обычно их роль играли князья Русских земель, реже дружинники или даже монастыри. Крестьяне уступали феодалам свои земли, а нередко и самих себя, в обмен на защиту от врага. Но содержание дружины было нелегким бременем даже для князей. Постепенно они решили, что намного выгоднее и проще будет передача дружинникам земель в наследственную собственность вместе с проживавшими на них крестьянами. Так дружинники выступили в роли первых феодалов, бояр: они становились землевладельцами и сами собирали с крестьян подати на свое содержание.

Князь Игорь собирает дань в 945 г.

Князь Игорь собирает дань в 945 г.

Особенно это явление проявилось во времена татаро-монгольского ига, длившегося 240 лет – с 1237 по 1480 гг. Крестьяне - земледельцы смогли заниматься своим основным делом, не принимая участие в военных походах, как во времена дружин. Бояре – землевладельцы собирали с них оброк, а князья передавали часть собранной дани в Золотую орду в обмен на гарантию защиты от внешних врагов.

Крестьяне уходят от помещика в Юрьев день. Картина С.В. Иванова 1908 г.

Крестьяне уходят от помещика в Юрьев день. Картина С.В. Иванова 1908 г.

В следующем поколении молодой феодал получал землю не от князя, а от отца – поэтому она и называлась «отчина» или «вотчина». Это обстоятельство также сыграло роль в феодальной раздробленности русских княжеств. Так как населения не хватало, боярам отводились большие территории с достаточным количеством деревень, которые могли прокормить боярский род. Крестьяне при этом платили дань не князю, а своему хозяину, но размер оброка оставался прежним – десятая часть всего добытого на земле. Однако при феодализме номинальная роль князя как собственника земли сменилась боярином, который действительно получал надел в свою родовую собственность. Постепенно русские крестьяне лишились того, что считали своим на протяжение веков.

Крестьяне и феодал. Картина XVII в.

Крестьяне и феодал. Картина XVII в.

На Руси, так же, как в Европе, некоторые монастыри выступали крупными землевладельцами и фактически являлись феодалами. Часто монастырские вотчины становились поводом для конфликтов между князьями и боярами, стремившимися их захватить. Поэтому церковные иерархи старались находиться поближе к государю и почти всегда принимали решения, направленные на соблюдение интересов монарха, а не помещичьего класса. Так сложилось феодальное общество в виде пирамиды: на вершине монарх, в средней части «воюющие и молящиеся», а в основании – сеющие и пашущие земледельцы.

Изображение феодального строя в виде пирамиды

Изображение феодального строя в виде пирамиды

Хорватский богослов, философ и писатель Юрий Крижанич (1618-1683), выступавший за союз всех славянских народов, писал следующее: «Пусть знают черные люди, что они по справедливости и по праву обязаны кормить на свои средства короля, властителей, бояр и воинов и служить им, потому что властители и бояре вершат суд и справедливость. И они же вкупе с воинами охраняют державу от внешних врагов и от местных разбойников». Христианство как религия правящего класса сыграло важнейшую роль в становлении феодализма и поддержании его незыблемости.

С появлением мануфактур и развитием ремесел возросла роль городов. Некоторые города превращались в самостоятельные общины с республиканским строем, которые послужили катализатором разложения феодальных сеньорий. Переселение в город означало для крестьян избавление от феодальной зависимости: здесь не было ни вассалов, ни крепостничества. Кроме того, практически каждый горожанин владел участком земли, на котором стоял его дом. Развитие промышленности и торговли способствовало благосостоянию городских жителей, а денежные отношения подрывали политику натурального хозяйства в деревнях и селах. Постепенно в городах сформировался новый класс общества – буржуазия, которая вела борьбу с классом дворян. Победа буржуазии привела к становлению капитализма и краху феодальных отношений, наступившему в Европейских странах к началу XIX века.

Несомненно, что в эпоху рабовладельческого или первобытнообщинного строя феодализм выступал прогрессивной общественной формацией. Однако как только он стал проигрывать в эффективности капиталистическим отношениям и тормозить развитие собственного общества, то не смог устоять против наступающего технического прогресса. Ряд современных историков признают существование неофеодализма. Это общественный строй некоторых стран мира, обладающий рядом признаков, присущих средневековому феодальному обществу: неравные права простых людей и знати, господство небольшой, но богатой элиты, имущественная пропасть, когда «новые дворяне» процветают, а народ пребывает в нищете.