Сын крепостных крестьян графа Антона Миниха, будущий русский художник Василий Андреевич Тропинин родился 30 марта 1776 года в селе Карпово Новгородской губернии. Его отец Андрей Иванович получил вольную за хорошую службу сельским старостой, но остальных членов семьи граф не отпустил. Василий с ранних лет увлекался рисованием. По воспоминаниям господ, картины дворового мальчика забавляли барских детей и служили курьезом для взрослых, однако никто не видел в них никакой пользы.

Василий Тропинин. Автопортрет 1806 г.

Василий Тропинин. Автопортрет 1806 г.

Студенческие работы Тропинина 1804 г.

Студенческие работы Тропинина 1804 г.

Свадьба в Кукавке. Картина 1821 г.

Свадьба в Кукавке. Картина 1821 г.

Окончив народное училище в Новгороде, Василий вернулся в родное село Карпово, перешедшее к тому времени во владение зятя Миниха, графа Ираклия Моркова. В начале 1890-х гг. граф отправил Василия Тропинина в Петербург учиться кондитерскому делу. В столице за ним приглядывал двоюродный брат Моркова. Узнав, что в свободное от занятий время Василий посещает лекции в Императорской академии художеств и продолжает рисовать, Алексей Иванович Морков уговорил кузена отправить талантливого юношу учиться в Академию, пообещав за свой счет оплатить все издержки. В то время крепостные могли заниматься только за свой счет, пребывая в положении вольных слушателей.

Художник Тропинин посещал Академию с 1799 по 1805 гг., изучая искусство в гипсовом и живописном классах. Его учителем стал портретист, профессор Степан Семенович Щукин. Благодаря тщательному и безупречному изображению образов людей и картин природы, живописные работы Василия регулярно побеждали в академических конкурсах. В 1804 г. состоялась выставка работ именитых мастеров и их учеников, которую посетила императрица Мария Федоровна. Она высоко оценила работу Тропинина «Мальчик, тоскующий об умершей своей птичке», после чего критики, заметив отдаленное сходство картины с гравюрами французского художника, стали называть Тропинина «русским Грёзом».

Поскольку Василий оставался крепостным, в сентябре 1804 г. Ираклий Морков отозвал его в свое имение в с. Кукавка на Украине. Занимая место кондитера и личного лакея графа, Тропинин по его приказу расписал местную церковь и скопировал несколько картин Рембрандта для домашней галереи. В Кукавке Василий познакомился со своей будущей женой, Анной Катиной, ради него согласившейся перейти из вольных в крепостные. В 1805 г. у пары родился сын Арсений. Тропинин и Анна прожили вместе почти 50 лет.

Жена художника. Портрет Анны Тропининой 1808 г.

Жена художника. Портрет Анны Тропининой 1808 г.

Портрет А.С. Пушкина, 1827 г.

Портрет А.С. Пушкина, 1827 г.

Кружевница. Картина 1823 г.

Кружевница. Картина 1823 г.

Во время Отечественной войны 1812 г. граф Морков был избран в руководство Московского ополчения. Он вызвал к себе Тропинина, чтобы тот наблюдал за сохранностью обоза графских вещей, следовавшего из Малороссии в Москву. После окончания войны граф отстроил уничтоженный пожаром дом, и у Тропинина появилась отдельная мастерская. Здесь он писал портреты своих хозяев, их гостей, соседей-дворян, военных и знакомых москвичей. Особую славу Тропинину принес портрет выдающегося литератора и историка Н.М. Карамзина. Эта картина до сих пор считается самым удачным изображением человека, которому российская культура «столь многим обязана».

Мастерство Василия Тропинина высоко ценилось знаменитыми людьми России: в 1819 г. его имя появилось на страницах журнала «Отечественные записки». Знакомые уговаривали графа дать талантливому живописцу вольную, а один из них в сердцах сказал Моркову, что тот сунет своему живописцу пирог, когда у него уже и зубов не будет. Наконец, в мае 1843 г. в качестве пасхального подарка граф Ираклий Иванович вручил 47-летнему мастеру «увольнительный акт». Жена и сын Тропинина Арсений, также ставший художником, оставались крепостными еще 5 лет, пока не умер старый граф. Наследники решили не оскорблять рабством семью Тропинина, знаменитого на всю Россию.

Портрет кисти Василия Тропинина стоил 250 рублей, в то время как его товарищ Карл Брюллов получал за свои картины от тысячи и выше. В те времена, чем ближе к царскому двору был художник, тем дороже ценились его работы. После «отпуска на волю» бывший хозяин предлагал Тропинину лично похлопотать перед князем Юсуповым, начальником Дворцовой конторы о том, чтобы художника назначили учителем в Кремлевской архитектурной школе, и просил оставаться жить в графском доме. Но Василий Андреевич отказался от предложения Моркова и в том же году обратился в Императорскую Академию художеств с просьбой присудить ему официальное звание художника. В сентябре 1823 г. за картины «Кружевница», «Старик нищий» и «Портрет художника Скотникова» Тропинину присвоили звание «назначенного в академики». Для того, чтобы стать действительным академиком художеств, ему нужно было пройти экзамен.

В.А. Тропинин. Автопортрет 1844 г.

В.А. Тропинин. Автопортрет 1844 г.

Женщина в окне. Картина 1841 г.

Женщина в окне. Картина 1841 г.

Портрет художника Карла Брюллова, 1836 г.

Портрет художника Карла Брюллова, 1836 г.

Осенью 1824 г. Василий Тропинин прибыл в Петербург и написал портрет работника Санкт-Петербургского монетного двора Карла Леберехта, за который и получил звание академика. Отказавшись от предложения работать учителем в Академии, художник вернулся в Москву, где стал одним из самых популярных русских портретистов. В 1833 г. Тропинин все же согласился заняться преподавательской деятельностью в Публичном художественном классе, который впоследствии вырос в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. В этом заведении обучали живописи представителей малоимущих классов – небогатых мещан и крестьян.

В 1843 г., после десяти лет преподавания, Тропинина избрали почетным членом Московского художественного общества за то, что он «без всякой обязанности, из особого усердия постоянно посещал класс и содействовал своими советами в его успехах». Из-за занятости в публичном классе Тропинин стал получать меньше заказов, однако сумел воспользоваться возможностью академика художеств писать портреты высшей знати, профессоров Московского университета, богатейших купцов и промышленников. Портреты московских дворян Паниных, Зубовых и Оболенских кисти Тропинина размещали в семейных галереях. В то же время в 1840-х гг. творчество Тропинина стало акцентироваться на социальной тематике: художник писал портреты мещан, куртизанок, ямщиков, нищих московских стариков. В течение 32-летнего Московского периода творчества он снимал квартиру с мастерской на улице Ленивке близ Каменного моста. В 1969 г. на доме, где жил художник, была установлена мемориальная доска.

В 1855 г. Василию Андреевичу Тропинину пришлось пережить смерть жены. Он стал часто болеть и переехал в свой собственный дом в Замоскворечье, где проживал до самой смерти, последовавшей 3 мая 1857 г. Здесь с 1969 г. существует Музей Тропинина, в котором находятся работы Василия Андреевича и его коллег – московских художников того времени. Множество картин В.А. Тропинина находится в Государственной Третьяковской галерее Москвы, Всероссийском музее А.С. Пушкина, в Государственном русском музее Санкт-Петербурга и в собраниях десятка художественных музеев и картинных галерей России.

Василия Тропинина считают основателем портрета-картины «домашнего жанра», так называемой «жанровой полуфигуры», и «самым московским художником» среди плеяды русских живописцев XIX в. Его работы отличаются уникальным узнаваемым авторским стилем, самобытностью и живостью манеры письма. Считается, что за свою творческую жизнь В.А. Тропинин написал более 3000 портретов. Они стали «зеркалами эпохи», в которых с необычайной точностью отразились сотни образов жителей России XIX века.

Девушка с горшком роз. Картина 1850 г.

Девушка с горшком роз. Картина 1850 г.

Портрет В.А. Раевского, 1846 г.

Портрет В.А. Раевского, 1846 г.

Девушка со свечой. Картина 1850 г.

Девушка со свечой. Картина 1850 г.

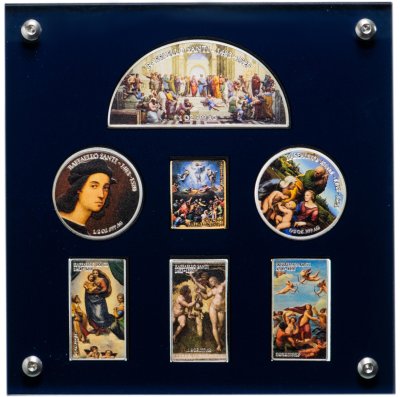

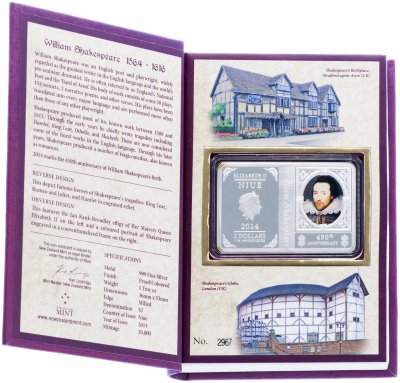

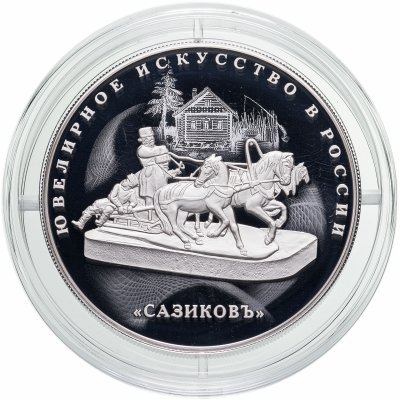

Памяти В.А. Тропинина и его картинам посвящены почтовые марки СССР и России. О нем написано несколько книг, в т.ч. в серии «Жизнь в искусстве», издан ряд художественных альбомов с работами великого мастера. В 1984 г. был выпущен набор из 16-и открыток «Музей В.А. Тропинина» с репродукциями самых известных картин художника. С 1950-х по 1980-е гг. советские фабрики художественного творчества выпускали шкатулки для бумаг и рукоделия, на крышках которых размещали миниатюры известных портретов Василия Тропинина. В 2010 г. Острова Кука отчеканили памятную прямоугольную серебряную монету достоинством 5 долларов и весом 25 г. «Мастера Европы: Тропинин. Кружевница», которая вышла ограниченным тиражом.