Одним из последствий наполеоновских войн, разразившихся в начале XIX в., было знакомство русского дворянства с европейской демократией. Государственное устройство стран Европы выглядело намного совершеннее российского самодержавия и такого феодального явления, как крепостное право. Идеи парламентаризма, ограничения абсолютной власти российского императора и освобождения крестьянства от помещичьего произвола способствовали росту антиправительственного движения среди военных и дворянства. В 1810-1820 гг. в России возникли революционные тайные общества: «Орден русских рыцарей», «Союз спасения», «Южное» и «Северное общество», ставившие целью свержение самодержавия и установление в стране конституционного порядка правления.

Декабристы на Сенатской площади. Рисунок 1830 г.

Декабристы на Сенатской площади. Рисунок 1830 г.

Муравьев-Апостол, портрет 1814 г.

Муравьев-Апостол, портрет 1814 г.

Значительная часть русской знати и офицерства считала, что крепостное право и самодержавие сдерживает развитие России, которая в существующих условиях не сможет сравняться с европейскими государствами. Внутренняя политика правительства Александра I (1777-1825) ограничивала демократизацию общественной жизни и не могла, как считали революционеры, ликвидировать вековую отсталость России. В истории российского государства выступавшие против существующих порядков получили название «декабристов» - по месяцу, в котором состоялось антиправительственное восстание 1825 г. Целями декабристов были:

- свержение самодержавия и установление более прогрессивной формы правления;

- освобождение крестьян от крепостной зависимости, считавшейся формой рабства;

- введение конституции;

- реформа судебной системы;

- создание правительства на основе представительской, парламентской системы.

Еще в 1824 г. декабристы заключили соглашение с польскими тайными обществами о совместном восстании, хотя поляки преследовали собственную цель – добиться полной независимости Польши от России. Революционеры не собирались привлекать к своим действиям народные массы и планировали опираться только на гвардию и военных. Достичь своих целей они планировали путем военного переворота, причем многие декабристы выступали за физическое устранение императора. Среди них был и Сергей Иванович Муравьев-Апостол – подполковник, участник Отечественной войны 1812 г. и один из руководителей декабристского движения.

Восстание декабристов на Сенатской площади

Восстание декабристов на Сенатской площади

Декабристы и народ на Сенатской площади

Декабристы и народ на Сенатской площади

Сергей Муравьев-Апостол родился в 1795 г. в семье придворного дипломата эпохи Екатерины II и Павла I. Вместе с отцом, Иваном Матвеевичем, он до 12 лет проживал во Франции и приехал в Россию только в 1807 г. Здесь он поступил в Институт корпуса инженеров путей сообщения, но уже в 17 лет прервал учебу и отправился в действующую армию. В 1812-1814 гг. Сергей Иванович принимал участие в войне с Наполеоном и заграничном походе русской армии, сражался у Березины и при Лютцене, штурмовал Париж. За храбрость, проявленную в сражениях, Муравьев-Апостол был награжден «Золотой шпагой», орденами Св. Анны III степени за Бородинскую битву, II степени за взятие Парижа и орденом Св. Владимира IV степени за Лютцен. После окончания наполеоновских войн он продолжил служить в гвардии и к 1820 г. получил чин капитана.

В 1820 г. в Санкт-Петербурге произошло восстание лейб-гвардии Семеновского полка, руководство которого воспротивилось командованию графа А.А. Аракчеева (1769-1834) и выступило против отставки командира полка генерала Я.А. Потемкина (1782-1831). Полк был переформирован, и Муравьева-Апостола, служившего там командиром роты, перевели из гвардии в обычную армию в чине подполковника. Под его командование был передан батальон сначала в Полтавском, а затем в Черниговском пехотном полку.

Еще служа в Петербурге, Сергей Иванович в 1816 г. вступил в «Союз спасения», а в 1818 – в «Союз благоденствия». Позже он вместе с Павлом Пестелем (1793-1726) и Михаилом Бестужевым-Рюминым (1801-1826) стал одним из руководителей декабристского «Южного общества». Он установил связь с Польским патриотическим обществом и руководителями «Общества соединенных славян». По роду службы С.И. Муравьев-Апостол много общался с солдатами, среди которых вел пропаганду против самодержавия и крепостного права. Когда руководители различных течений декабристов решали, каким путем должно проходить восстание, Муравьев-Апостол выражал согласие с идеей убийства царя, считая, что только таким решительным способом можно покончить с династией российских самодержцев.

Попытка государственного переворота была предпринята декабристами 14 (26) декабря 1825 г., через 26 дней после смерти Александра I и до того, как престол должен был занять один из цесаревичей, Константин Павлович или Николай Павлович. Декабристы посчитали, что момент междуцарствия благоприятствует достижению их цели – свержению самодержавия и установлению республиканского правления. Они планировали помешать войскам принести присягу новому императору, захватить Зимний дворец и взять под контроль Сенат. Руководитель восстания «диктатор» князь С.П. Трубецкой планировал убить будущего императора Николая I и организовать массовое сопротивление принятию присяги всех воинских частей Петербурга. Однако утром 14 декабря на Сенатскую площадь удалось вывести только 800 революционно настроенных солдат Московского лейб-гвардейского полка. Сам Трубецкой покинул штаб восстания и отправился к своей сестре. После его бегства декабристы выбрали нового «диктатора», князя Евгения Оболенского, который трижды безуспешно пытался собрать военный совет заговорщиков. Вступивший на престол Николай I попытался уговорить восставших сдаться под угрозой расстрела, однако декабристы не поверили, что император отдаст артиллеристам приказ стрелять по своим.

Муравьев-Апостол на портрете 1824 г.

Муравьев-Апостол на портрете 1824 г.

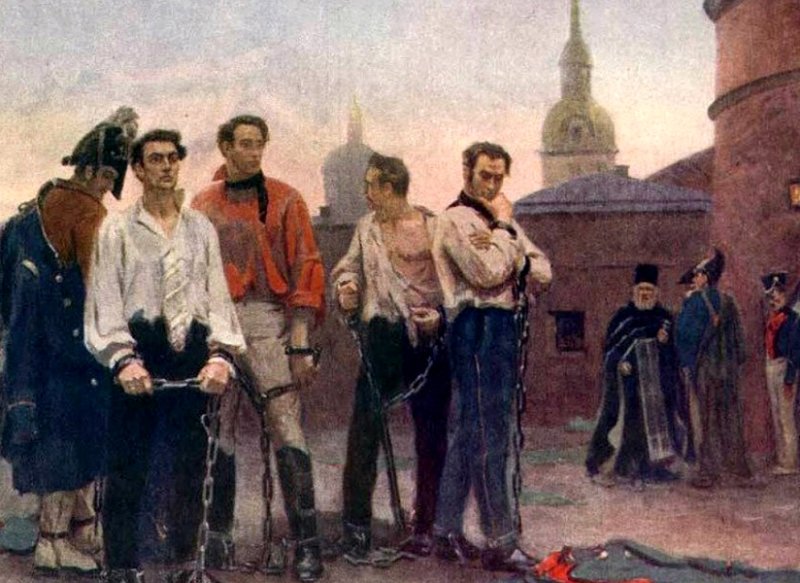

Декабристы перед казнью. Современная картина

Декабристы перед казнью. Современная картина

Вечером по колонне мятежников в Петербурге был дан холостой выстрел, который не принес никакого эффекта. Тогда по восставшим дали несколько залпов картечью, что привело к панике и сотням погибших. Восстание декабристов в Петербурге было подавлено, и вечером того же дня начались массовые аресты его инициаторов и руководителей.

Второе восстание декабристов, которое возглавил Сергей Муравьев-Апостол, происходило с 29 декабря 1824 г. (10 января 1826 г.) по 3 (15) января 1826 г. в Черниговском полку, располагавшемся в Киевской губернии. Его организовало «Южное общество», в которое также входили брат Сергея, Матвей, и Бестужев-Рюмин. Декабристы планировали объединить несколько гвардейских полков и выступить против верных императору частей, захватить город Василькив, затем Брусилов и двинуться на Житомир, где собирались объединиться с силами «Общества соединенных славян». Однако у Василькива они встретили ожесточенное сопротивление императорской армии. Сергея Муравьева-Апостола тяжело ранило картечью, а его брат Ипполит погиб. Еще 895 мятежных солдат и 6 офицеров были захвачены в плен.

Верховный уголовный суд по делу декабристов, сформированный именно для рассмотрения обстоятельств восстания, приговорил С.И. Муравьева-Апостола и Бестужева-Рюмина, захваченных с оружием в руках, к казни через повешение. Аналогичный приговор был вынесен еще 3 декабристам: лидеру «Северного общества» поэту Кондратию Рылееву, убийце генерала Милорадовича Петру Каховскому и руководителю «Южного общества» Павлу Пестелю. Еще около тысячи рядовых чинов и более десятка офицеров, причастных к восстанию декабристов, были лишены чинов, отправлены в ссылку на каторгу или переведены служить на Кавказ. Казнь пятерых осужденных состоялась в Петропавловской крепости 13 (25) июля 1826 г. Точное место захоронения декабристов до сих пор неизвестно.

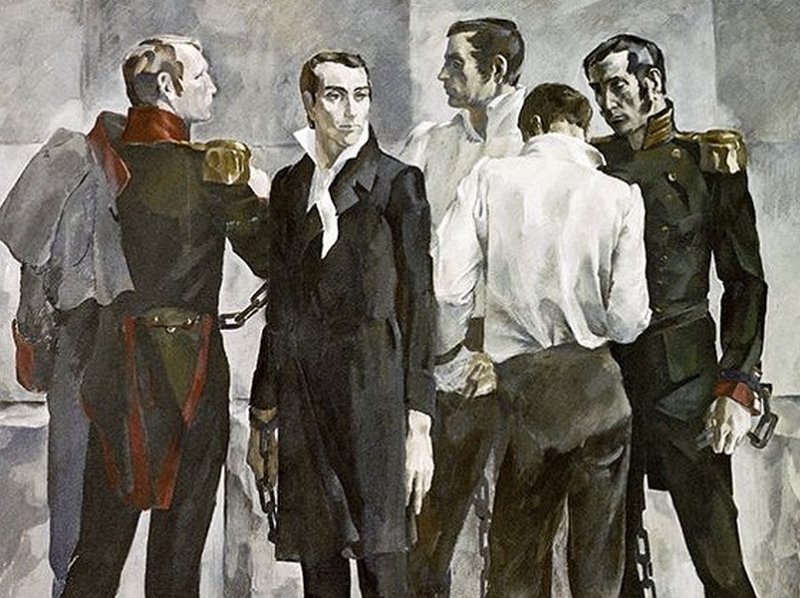

А.С. Пушкин среди декабристов. Картина 1957 г.

А.С. Пушкин среди декабристов. Картина 1957 г.

Пятеро казненных декабристов. Эскиз росписи Петропавловской крепости 1971 г.

Пятеро казненных декабристов. Эскиз росписи Петропавловской крепости 1971 г.

На протяжении более 150 лет декабристы оставались национальными героями для многих слоев русского общества. В своей статье о Герцене Владимир Ленин назвал их «первыми борцами с монархизмом». Памяти декабристов посвящены литературные и публицистические произведения, а образ Сергея Муравьёва-Апостола изображен в кинофильмах «Звезда пленительного счастья» 1975 г. и «Союз спасения» 2019 г. В 1975 г. была выпущена памятная медаль «Казненные декабристы» с отчеканенными профилями героев. Портреты казненных были размещены на почтовой марке СССР 1950 г., посвященной 125-летию со дня восстания на Сенатской площади.