В начале 1850-х гг. Император и Самодержец Всероссийский, Царь польский и Великий князь Финляндский Николай I (1796-1855) решил освободить на Балканах те владения Османской империи, где проживало в основном православное население. В то же время Англия, Австрия и император Франции Наполеон III намеревались ослабить Россию, вытеснив ее с Черноморского побережья. После того, как между Россией и Францией разгорелся дипломатический конфликт по поводу контроля над Вифлеемской церковью Рождества Христова в Палестине, Николай I попытался оказать давление на союзную Франции Турцию. Поскольку мирный договор с Османской империей предусматривал протекторат России над православными Молдавией и Валахией, российские войска заняли эти 2 Причерноморских государства.

Турция, Англия и Франция потребовали от России вывести войска, на что Николай I ответил отказом. Это послужило поводом к началу Крымской войны 1853 г., когда против России выступила только Турция. В сентябре 1853 г. Омер-паша потребовал от русских вывести войска с Придунайских княжеств, а в ноябре турки высадились на левом берегу Дуная и стали создавать плацдарм для наступления на российские части. В это же время русский военный флот под командованием вице-адмирала Павла Нахимова (1802-1855) был послан к берегам турецкой провинции Анатолия. По имеющимся сведениям, турки собирали флот в бухте порта Синоп на южном побережье, чтобы пересечь Черное море и десантироваться в Сухуме и Поти.

11 ноября 1853 г. 3 русских 84-пушечных парусных линкора подошли к Синопу, в бухте которого под защитой 6 береговых батарей собрался турецкий флот в составе двух десятков кораблей. Нахимов блокировал турецкие суда в течение 5 дней, пока к нему из Севастополя не подошла эскадра контр-адмирала Ф. Новосильского. Объединенный русский флот включал в себя 6 линейных кораблей, 2 фрегата и 3 парохода. Общая огневая мощь эскадры составила 720 корабельных орудий, которым с турецкой стороны противостояли 476 корабельных пушек и 44 дальнобойных крупнокалиберных береговых орудия.

Синопское сражение. Картина 1860 г.

Синопское сражение. Картина 1860 г.

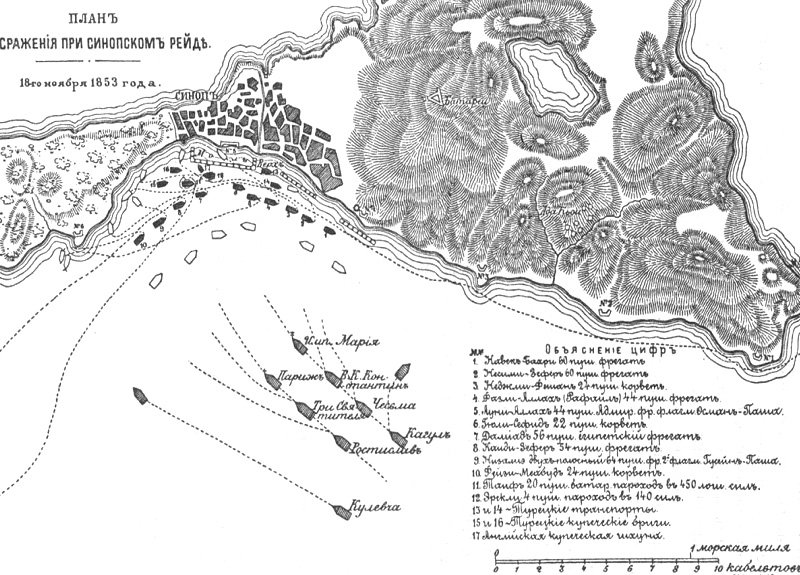

Схема Синопского сражения 18 ноября 1853 г.

Схема Синопского сражения 18 ноября 1853 г.

Синопский бой. Картина И. Айвазовского 1853 г.

Синопский бой. Картина И. Айвазовского 1853 г.

Ночь после Синопского боя. Картина И. Айвазовского 1853 г.

Ночь после Синопского боя. Картина И. Айвазовского 1853 г.

План сражения предусматривал атаку порта Синоп двумя колоннами: сначала судами Нахимова, затем кораблями Новосильского. Огонь должен был сосредоточен на турецких кораблях и береговых батареях с минимально возможным нанесением ущерба самому городу. Для бомбардировки неприятеля впервые в истории русского флота использовали бомбические орудия – корабельные гаубицы, стреляющие по настильной траектории. Вес одной бомбы составлял 68 фунтов (около 30 кг), и 10-15 таких бомб хватало, чтобы потопить большой парусный фрегат.

Штормовой ветер и дождь благоприятствовал турецким судам. При угрозе захвата они легко могли выброситься на берег бухты, где попадали под защиту портового гарнизона и береговых орудий. Русские корабли начали атаку в 9-30 утра 18 ноября. Линкор «Императрица Мария» выдвинулся вперед и пушечным огнем вынудил два турецких фрегата выброситься на берег. Линкор «Великий князь Константин» уничтожил 2 турецких фрегата и береговую артиллерийскую батарею, линкоры «Чесма» и «Париж» уничтожили еще 3, «Три Святителя» и «Ростислав» подожгли еще 5 турецких кораблей. В 13-30 к Синопу подошли три русских пароходофрегата второй колонны, которые продолжили разгром турков.

Фактически бой закончился в 16 часов. Турки потеряли свыше 2000 убитых и 19 кораблей. В плен был захвачен командующий турецким флотом вице-адмирал Осман-паша (1792-1860) и капитаны двух фрегатов, а также около 200 матросов. На стороне турков в качестве советника участвовал британский адмирал сэр Адольфус Слейд (1804-1877), командовавший 72-пушечным фрегатом. Существует мнение, что его корабль «Таиф» выскочил из бухты в самом начале сражения и избежал участи остального турецкого флота.

120-пушечный линкор «Париж». Картина И. Айвазовского 1854 г.

120-пушечный линкор «Париж». Картина И. Айвазовского 1854 г.

Линкор «Три Святителя», литография 1855 г.

Линкор «Три Святителя», литография 1855 г.

Линкор «Императрица Мария», картина 1916 г.

Линкор «Императрица Мария», картина 1916 г.

И.К. Айвазовский «Смотр Черноморского флота в 1849 году» (1886 г.)

И.К. Айвазовский «Смотр Черноморского флота в 1849 году» (1886 г.)

Плененный Осман-паша, которого собственная команда ограбила и бросила погибать на тонущем фрегате «Ауни-Аллах», до конца войны прожил в Одессе. Его адмиральский палаш, отданный победителям, до сих пор хранится в севастопольском Музее Черноморского флота России. После победы над турками все 11 русских кораблей направились к родным берегам и вошли в бухту Севастополя 22 ноября 1853 г. Потери русского флота в Синопском сражении составили 38 человек убитыми и 233 ранеными.

Истребление турецкого флота в Синопе эскадрой Нахимова послужило для Англии и Франции поводом вступить в войну на турецкой стороне в марте 1854 г. Британская пресса назвала битву «Синопской резней», а правительство Великобритании задумалось о том, что из-за русского флота их страна может утратить титул «Владычицы морей». После объявления войны Англия и Франция смогли открыто оказывать Турции военную помощь. Некоторые историки считают, что победа Нахимова в Синопе обрекла Россию на войну с европейской коалицией и в дальнейшем принесла стране неоправданные потери. Однако Наполеон еще до Синопа использовал османов как таран против России, которая являлась гарантом Венской системы международных отношений. Итоги Синопской битвы обеспечили переход стратегической инициативы на Кавказе к Российской империи, и, в конечном счете, свели к минимуму негативные последствия Крымской войны.

Синопское сражение вдохновило художника Ивана Константиновича Айвазовского (1817-1900) на написание двух эпических картин «по горячим следам». Для этого он приехал в Севастополь, где встретился с участниками битвы. По их подробным рассказам он в 1853 г. написал полотна «Морское сражение при Синопе 18 ноября 1853 года» и «Синопский бой. Ночь после боя».

Синопский бой. Картина 1850-х гг.

Синопский бой. Картина 1850-х гг.

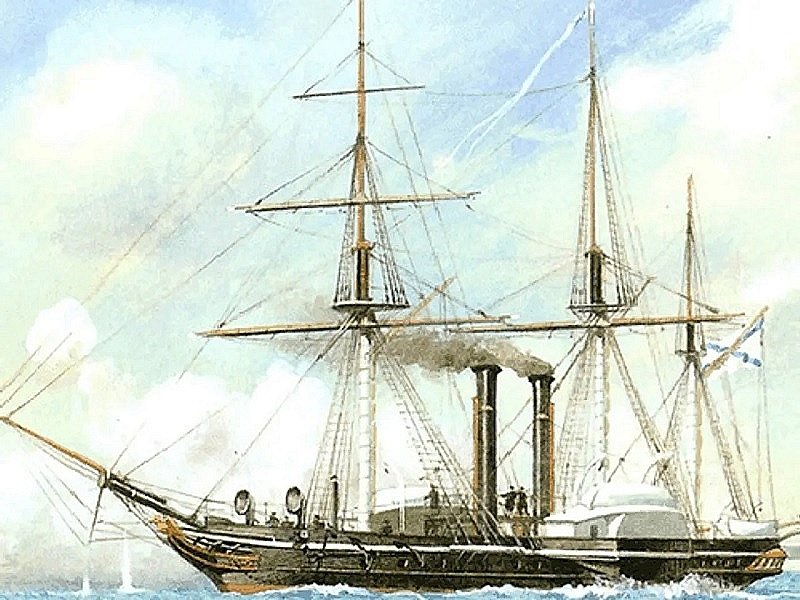

Пароходофрегат «Одесса». Картина 1850-х гг.

Пароходофрегат «Одесса». Картина 1850-х гг.

Почтовый блок 2003 г., посвященный Синопскому сражению

Почтовый блок 2003 г., посвященный Синопскому сражению

Памятные медали и монеты, посвященные Синопскому сражению

Памятные медали и монеты, посвященные Синопскому сражению

По указу императора всем участникам Синопского сражения в конце ноября 1853 г. была выплачена премия в размере годового жалования. В 1952 г. к столетию Синопского сражения Калашниковскую набережную Санкт-Петербурга переименовали в «Синопскую набережную». Горельефом со сценой Синопского боя украшен постамент памятника адмиралу П.С. Нахимову, установленного в Севастополе в 1959 г.

В честь 150-летия Синопского сражения Почта России издала почтовые марки. Настольные памятные медали, посвященные этому подвигу русских моряков, выпускались в период с 1993 по 2017 гг. В 1996 г. Ленинградский монетный двор тиражом 3000 экз. отчеканил серебряные монеты достоинством 25 рублей «Синопское сражение», вошедшие в серию «300-летие Российского флота».