Старший сын императора Николая I, «великий реформатор» Александр II (1818-1881), в 1861 г. удостоился эпитета «Освободитель» за отмену крепостного права. В 1864 г. по его инициативе была проведена Земская реформа. Её основой стало «Положение о губернских и земских учреждениях», которое предусматривало создание местных органов самоуправления в деревнях и селах – так называемых земских учреждений, или земства. Земства представляли постоянно действующие исполнительные выборные органы, звавшиеся «Земская управа». Контроль за земствами возлагался на губернаторов и Хозяйственный департамент Министерства внутренних дел Российской империи. Ежегодно императору предоставлялись отчеты о деятельности земств на территории государства.

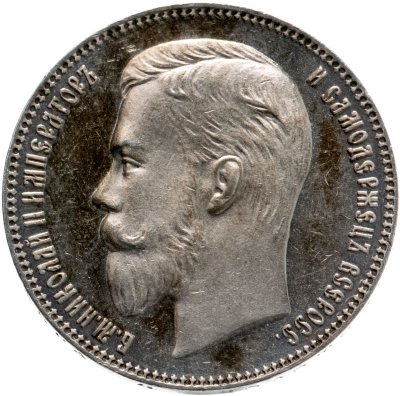

Фрагмент картины «Земство обедает» 1872 г.

Фрагмент картины «Земство обедает» 1872 г.

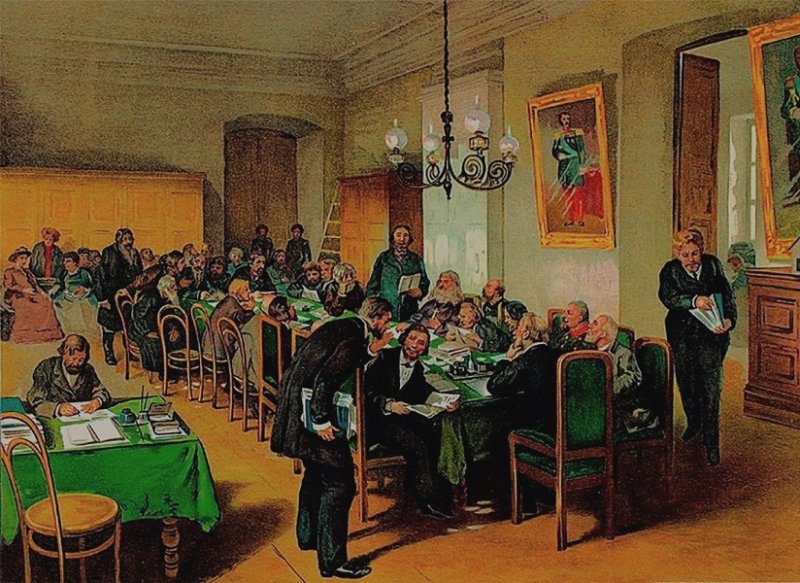

Земская конференция в 1890-х гг.

Земская конференция в 1890-х гг.

Земская управа XIX в.

Земская управа XIX в.

К концу 1870-х гг. земства существовали в 34 губерниях, к 1914 г. – уже в 43-х. Однако во многих национальных регионах эти структуры были созданы намного позже начала земской реформы. Например, «Закон о земстве в западных губерниях» вышел только в 1911 г., а в Астраханской, Оренбургской и Ставропольской губерниях земства появились лишь перед Первой мировой войной в 1913 г. В состав земства входили представители всех сословий того времени, однако ведущую роль в деятельности этих органов сельской власти играли не дворяне или помещики, а интеллигенты, так называемые разночинцы, занимающиеся преимущественно умственным трудом, и представители крестьянства.

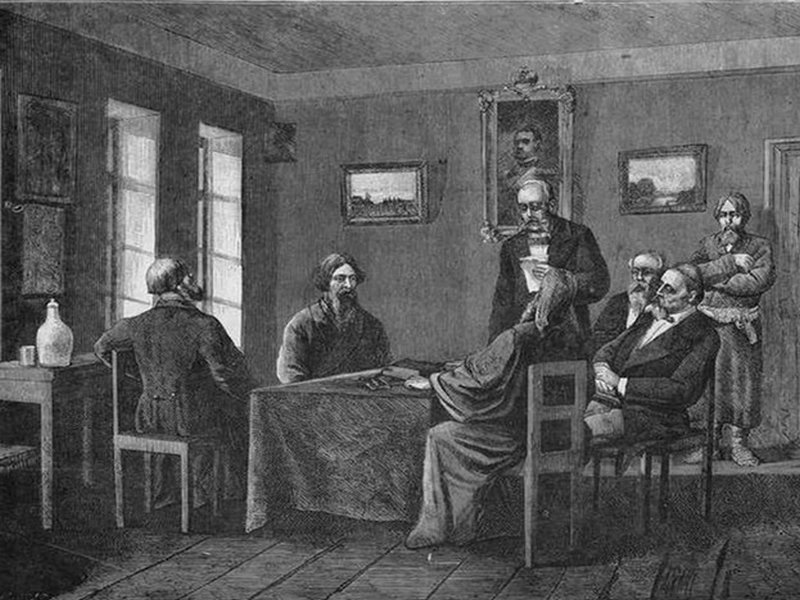

Губернские земские учреждения ежегодно проводили съезд депутатов земских собраний со всей губернии. Для ведения всех дел съезд избирал постоянно действующую Губернскую земскую управу в составе председателя и нескольких членов. Над управой стояло Губернское земское собрание, председателя которой назначал губернатор. Уездные земские собрания избирались сроком на 3 года. Туда выбирали землевладельцев, промышленников, торговцев и представителей сельских обществ. Эти собрания выбирали постоянно действующую Уездную земскую управу из председателя и двух членов.

Земства получили право устанавливать для населения уездов земские сборы – налоги на местные нужды: строительство дорог, школ, медицинских пунктов, помощь сиротам и инвалидам. В обязанности губернатора входил контроль за исполнением земством своих обязанностей и целевым использованием финансов, полученных в результате земских сборов.

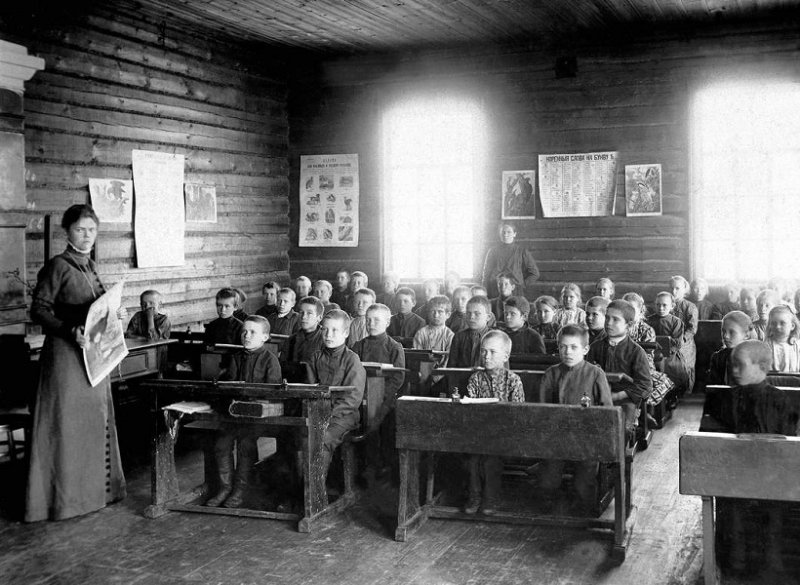

Земское образование включало в себя школы двух типов: одноклассные с тремя годами обучения и 2-х классные с 4 годами. Они организовывались в зависимости от количества детей в конкретном селе. Школы второго типа рассчитывались на более чем 50 детей и предусматривали наличие двух учителей.

Земская медицина занималась обслуживанием сельского населения. Вначале врач, проживавший в городе, объезжал по очереди фельдшерские пункты в селах. К 1900 г. земская медицина перешла к стационарной форме с созданием врачебных участков с амбулаторией на 5-10 коек, родильного и сифилитического отделения, а также квартиры для земского врача. В 1910 г. на службе земства было более 3000 врачей, принимавших селян в 2700 пунктах с радиусом облуживания около 17 км. Так, благодаря земству, зародилась организация медпомощи по принципу территориальных участков, существующая до сих пор.

Александр III принимает волостных старшин. Картина 1885 г.

Александр III принимает волостных старшин. Картина 1885 г.

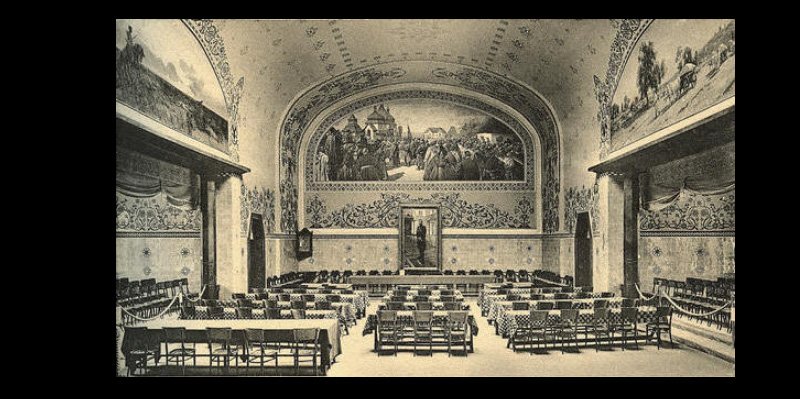

Главный зал дома губернского земства Полтавы

Главный зал дома губернского земства Полтавы

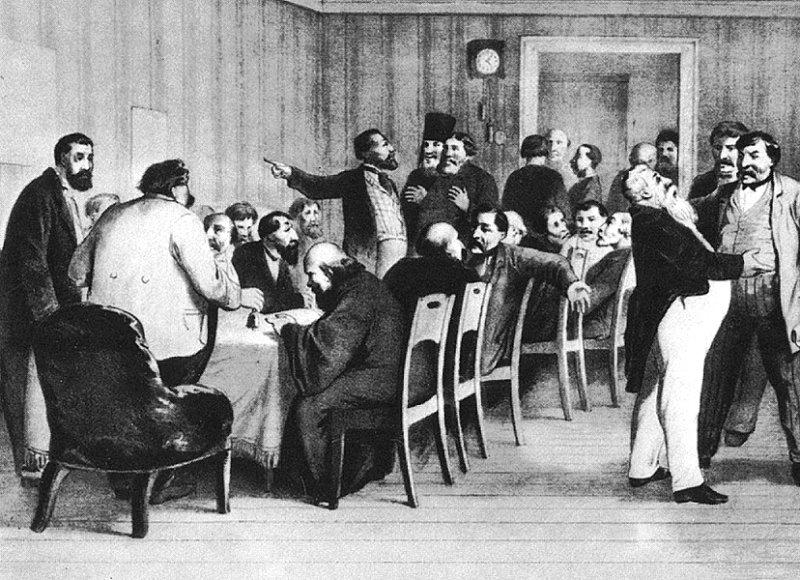

Земское собрание. Гравюра 1865 г.

Земское собрание. Гравюра 1865 г.

Постепенно земства составили либеральную оппозицию царскому правительству, настаивая на принятии прогрессивных конституционных реформ по образцу западных стран. Так, по инициативе Тверского земства в 1879 г. в Москве было образовано «Общество земского союза и самоуправления». Оно опубликовало за рубежом «Программу Земского союза», включавшую требования свободы слова и печати, гарантии неприкосновенности личности и созыв Учредительного собрания.

Первый легальный Земский съезд 1904 г. собрался по инициативе нелегального «Союза освобождения» – политического движения демократических сил из 22 крупных городов России. На этом съезде большинство выборных земских депутатов 34 губерний потребовали от царя конституции, гражданских свобод и учреждения Парламента. Однако в конечном итоге резолюции этого Земского съезда привели к «Кровавому воскресенью» - известному событию начала революции 1905 г.

Объективно земская реформа способствовала развитию местного самоуправления, при котором появился реальный шанс услышать нужды крестьянства и простого народа. С ее реализацией связан подъем сельского хозяйства и рост культуры на местах. Российское земство выпускало собственные печатные издания – газеты и журнал «Самоуправление». При помощи печатного слова земства доводили до властей мысль о том, что если те не справляются со своими функциями, то должны чаще привлекать к управлению страной общественные силы и предоставлять им больше полномочий.

Земство участвовало во всех крупных мероприятиях, проводившихся в Российской империи. Так, по инициативе земства было построено шоссе к Бородинскому полю перед празднованием 100-летия победы в Отечественной войне 1812 г. Губернские земства способствовали просвещению сельских жителей, решая проблемы школьного образования в деревнях и селах, организовывали и обеспечивали работу медицинских, фельдшерско-акушерских пунктов. Существовала система взаимного земского страхования, помогавшая на основе добровольных взносов восстановить хозяйство сгоревших при пожаре строений. Внутри уездов действовала собственная земская почта.

После начала Первой мировой войны земства создали собственную сеть лазаретов и организовали обеспечение фронта продовольствием и одеждой. Для этой цели в 1914 г. были созданы Всероссийский и Городской земские союзы, которым правительство России передало выполнение части военных заказов. Кроме снабжения армии деятельность земства в годы войны сосредоточилось на помощи раненым и беженцам. Земские учреждения занялись улучшением санитарного состояния, что помогло избежать эпидемий в тылу и на фронте. «Летучие отряды», созданные земством, занимались оказанием срочной помощи раненым: они отыскивали их на поле боя, транспортировали во временные лазареты или тыловые медучреждения.

Земская школа. Фото 1890-х гг.

Земская школа. Фото 1890-х гг.

Бездорожье, земский врач. Картина 1880 г.

Бездорожье, земский врач. Картина 1880 г.

Пример марки земской почты

Пример марки земской почты

В 1915 г. оба Земских союза объединились в Главный комитет по снабжению армии (Земгорсоюз), собираясь взять на себя снабжение армии всем, включая снаряды и вооружение. Однако царское правительство не решилось передать эти функции народным представителям и оставило за объединенным земством чисто посредническую роль. Историки считают, что земство в России стало основой для будущих органов народной власти – Советов рабочих и крестьянских депутатов. В 1917 г. некоторые земства стали на сторону белогвардейцев, но в большинстве своем поддержали большевиков. Земства просуществовали до 1918 г., до их упразднения Советской властью.