Василий Васильевич Розанов (1856-1919) принадлежит к плеяде русских религиозных мыслителей, писателей и философов, создавших огромный культурный пласт отечественной истории. Его труды оказали влияние практически на всех русских писателей и литературных критиков: он «научил культурных людей видеть», то есть рассматривать жизнь с тысячи различных точек зрения и формировать свой собственный объективный взгляд на все происходящие события.

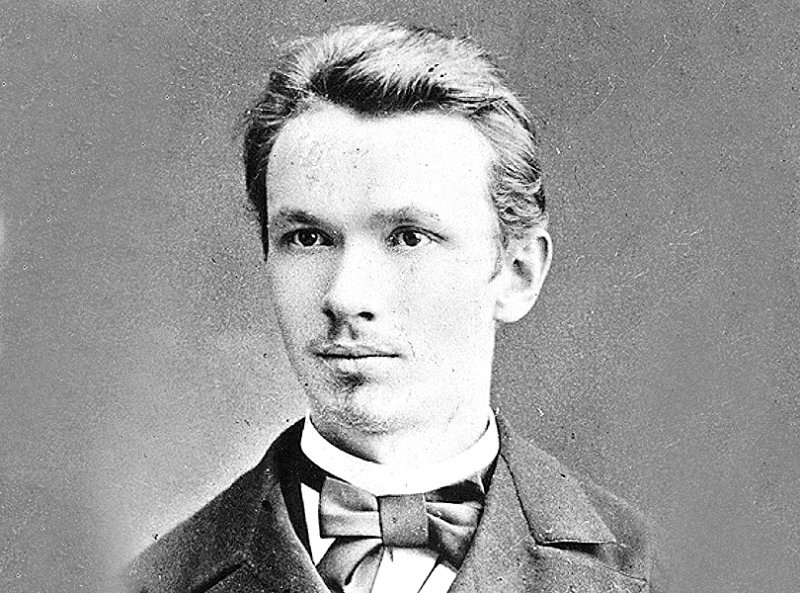

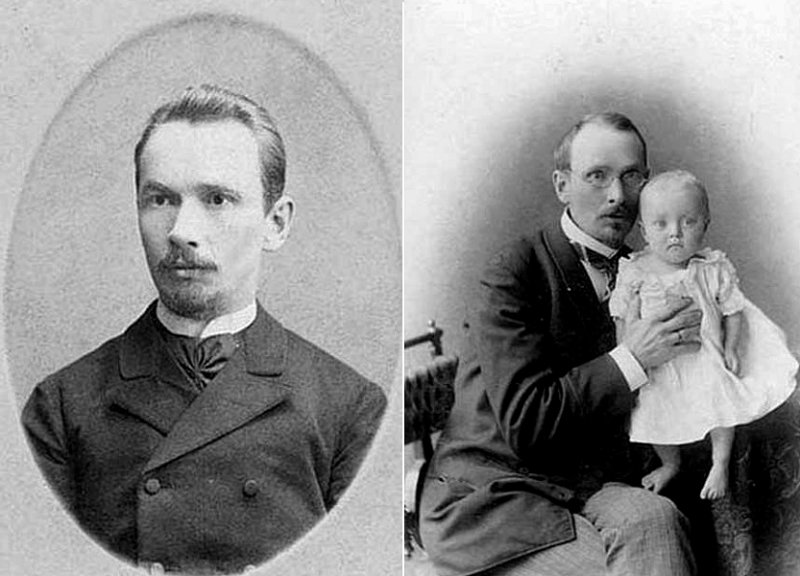

Молодой Розанов, 1880-е гг.

Молодой Розанов, 1880-е гг.

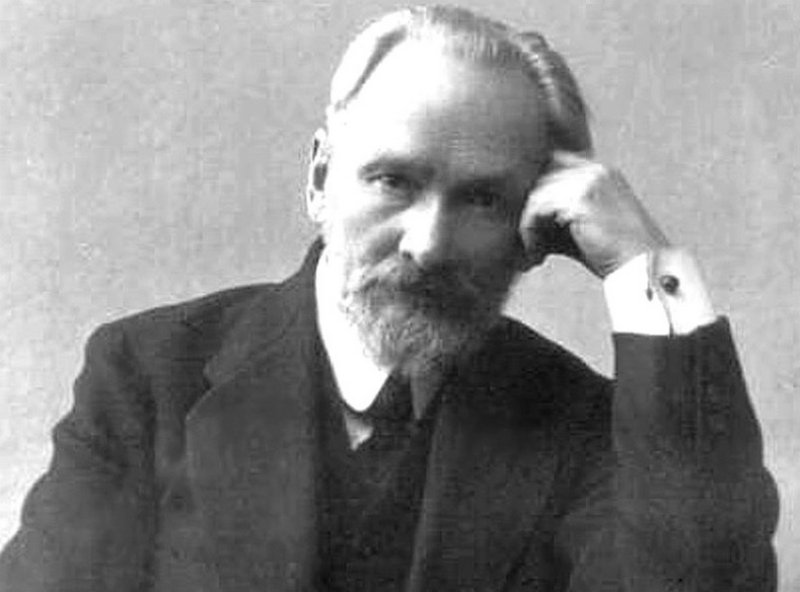

Василий Розанов в 1917 г.

Василий Розанов в 1917 г.

В литературных кругах Василия Розанова называли «русским Ницше». Он создал новый вид литературы, который называли «спонтанным», «интимным», «домашним». В его произведениях не было границы между автором и читателем. Произведения Розанова не поучали, а сопереживали происходящему, учили отвергать рутину жизни, формировать личную свободу и стремиться к пониманию самых сложных вопросов. Василий Розанов направлял своего читателя жить так, чтобы находить смысл существования, фиксируя и переживая самые мимолетные проявления бытия. В среде русских философов он считался «одиночкой» и в отличие от множества «прогрессивных» мыслителей начала XX века, не поддерживал революционные веяния и не относился к политически ориентированным интеллектуалам. Розанов не написал ни одного художественного произведения, но его публицистика, переводы и литературно-критические статьи выделялись уникальным, свежим доходчивым художественным стилем повествования.

Василий Розанов родился в многодетной православной семье из рода приходских священников. У его отца, коллежского секретаря лесного ведомства, было еще семеро детей. Семья осталась без отца, когда Василию исполнилось 4 года, и мать с детьми переехала из Ветлуги в Кострому. Она скончалась в 1870 г., и Василия взял к себе на воспитание его старший брат, учитель Николай. Василий Розанов получил среднее образование в классических гимназиях Костромы, Симбирска и Нижнего Новгорода. В 1878 г. 22-х летний Розанов поступил на историко-филологический факультет Московского университета и еще во время учебы написал несколько работ по истории и логике. Еще учась в университете, он познакомился с Аполлинарией Сусловой (1840-1918), бывшей на протяжении 1861-1866 гг. гражданской женой, то есть «неофициальной возлюбленной, а по-простому - любовницей» русского писателя Ф.М. Достоевского (1821-1881).

Влюбившись в эффектную женщину, 24-летний Василий Розанов на третьем курсе университета женился на 40-летней Сусловой. Они прожили вместе более 6 лет, причем Василию приходилось терпеть патологическую ревность супруги и ее же измены. Аполлинария дважды уходила от мужа, а когда он полюбил другую женщину, не давала ему развода на протяжении 20 лет.

В. Розанов с дочерью, 1880-е гг.

В. Розанов с дочерью, 1880-е гг.

Розанов с семьей в 1903 г.

Розанов с семьей в 1903 г.

После окончания университета в 1882 г. Василий Розанов более 10 лет преподавал в гимназиях Брянска, Ельца и города Белый Смоленской губернии (ныне в Тверской области). Преподавая в Ельце географию, Розанов вступил в конфликт со своим учеником Михаилом Пришвиным (1873-1954), из-за чего будущего российского писателя отчислили из гимназии «за нарушение дисциплины, выразившееся в угрозах и грубости учителю в присутствии класса». Впоследствии Пришвин, который за 6 лет учебы дошел только до 4 класса, создал миф, что Розанов жалел об этом своем поступке до конца жизни.

Первая книга В.В. Розанова «О понимании», где он пытался объяснить философию науки с точки зрения Георга Гегеля (1770-1831), вышла в 1886 г. и не имела успеха. Спустя 5 лет литературно-философский труд 35-летнего Розанова «Легенда о великом инквизиторе Ф.М. Достоевского» принес автору большую известность, прежде всего в среде философов и литературных критиков России. После этого русский философ и литературный критик, член-корреспондент Петербургской академии наук Н.Н. Страхов (1828-1896) помог Василию Васильевичу переехать в столицу империи, где Розанов устроился чиновником по особым поручениям в департаменте Государственного контроля, прообразе современной Счетной палаты. Творчеством Розанова заинтересовался известный русский журналист и издатель Алексей Суворин (1834-1912), зачисливший Василия Васильевича в штат газеты «Новое время». С этим изданием сотрудничали М.Е. Салтыков-Щедрин, Н.А. Некрасов, А.П. Чехов, а Розанов проработал там до 1917 г.

В 1907 г. В. Розанов вместе с другими русскими философами и писателями – Мережковским, Минским и Гиппиус – основали Санкт-Петербургское религиозно-философское общество. Оно стало ответом на закрытие религиозно-философских собраний, которые с 1901 г. проводились в зале заседаний Русского географического общества. В 1903 г. митрополит Антоний издал распоряжение о закрытии этих собраний, на которых обсуждали проблемы взаимоотношения церкви, интеллигенции и государства, свободы совести, церкви и брака, христианской догматики. Эта мера была связана с возрастающим революционным движением и определенной критикой ортодоксальной православной церкви со стороны «светских» участников собраний. Историки считают, с 1890-х гг. В.В. Розанов выступал как журналист позднеславянофильского толка, публикуя свои произведения не только в газете «Новое время», но и в журналах «Русский вестник» и «Русское обозрение». Первый постепенно стал рупором идей российского консерватизма, а второй позволял в своих публикациях большее «свободомыслие».

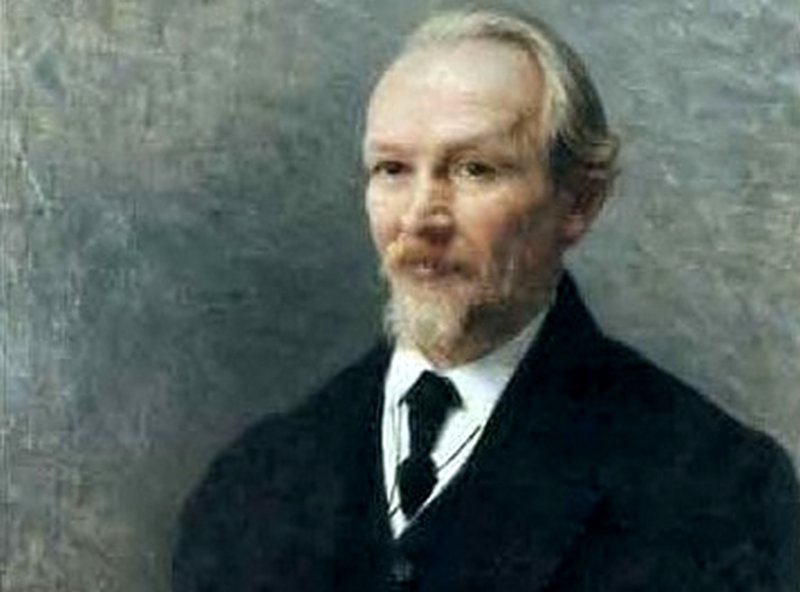

Портрет В. Розанова 1909 г.

Портрет В. Розанова 1909 г.

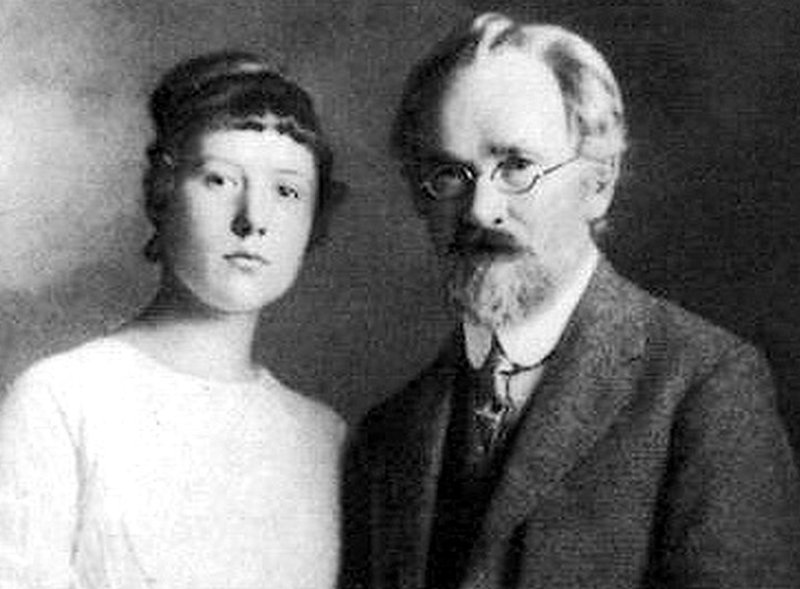

Розанов с дочерью Верой, 1911 г.

Розанов с дочерью Верой, 1911 г.

В 1891 г. Василий Розанов тайно обвенчался с Варварой Бутягиной (1864-1923), вдовой учителя Елецкой гимназии. Этот поступок, на который чета получила благословение старца Амвросия Оптинского, был связан с отказом Аполлинарии Сусловой дать мужу развод. Во втором браке у четы Розановых родились 5 дочерей и сын.

Еще преподавая в Елецкой гимназии, Розанов впервые перевел с греческого на русский 14 книг «Метафизики» Аристотеля. В период до 1900 г. он написал ряд статей, где попытался решить социальные и мировоззренческие проблемы с помощью религии. При этом Василий Васильевич крайне негативно относился к тому, как церковь решает проблемы семьи и сексуальных отношений. Полемика с церковными писателями по проблеме брака, развода, семьи и незаконнорожденных детей вызвала у Розанова глубокий пессимизм по отношению к «историческому христианству». По мнению философа, отношение к Богу и Церкви определяется совестью человека.

Статьи Розанова о деле Бейлиса 1911 г. и его позиция о недопустимости предоставлять амнистию русским эмигрантам были восприняты коллегами по Религиозно-философскому обществу как реакционные, и Василий Васильевич был вынужден покинуть Общество. «Славянофильство» Розанова выражалось в неравнодушии к судьбе России. В своем труде «Опавшие листья» 1913 г. он писал: «Кроме русских, единственно и исключительно русских, мне вообще никто не нужен, не мил и не интересен». Несмотря на обвинения в антисемитизме, в последней книге «Апокалипсис нашего времени» (1918) Розанов полностью отверг свою юдофобию и заявил о своём разочаровании в христианстве, которое обвинил в вековых гонениях на евреев.

При жизни Розанова было издано около 40 его произведений, причем его философские взгляды вызывали критику как марксистов, так и либеральной интеллигенции. Он не принял революцию 1917 г., считая, что Россия без монарха превратится в бездушную бюрократическую машину, которой угрожают хаос и смута. В сентябре 1917 г. Розанов с семьей переехал из голодного Санкт-Петербурга в Сергиев Посад. Здесь философ начал писать «Апокалипсис нашего времени», посвященный происходящим событиям и будущей судьбе страны.

В.В. Розанов в 1915 г.

В.В. Розанов в 1915 г.

Дом Розанова в Сергиевом Посаде

Дом Розанова в Сергиевом Посаде

В.В. Розанов скончался в феврале 1919 г. и был похоронен в ограде Гефсиманского скита, рядом с могилой русского философа, врача и дипломата К.Н. Леонтьева, принявшего в конце жизни монашеский постриг под именем Климент. В 1923 могилы скита были ликвидированы и восстановлены в 1991 г.

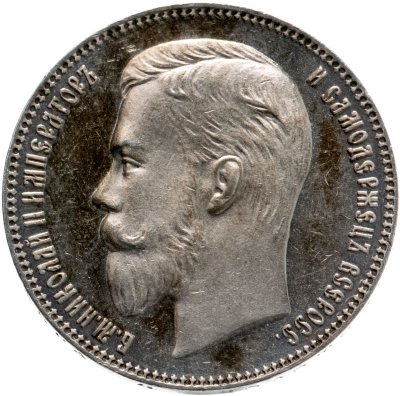

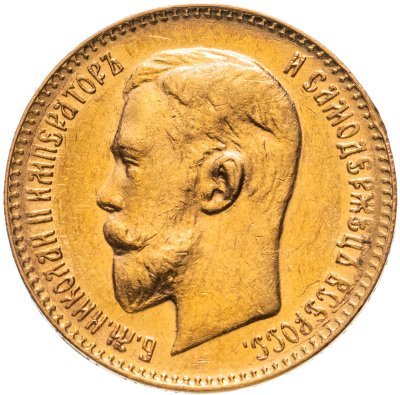

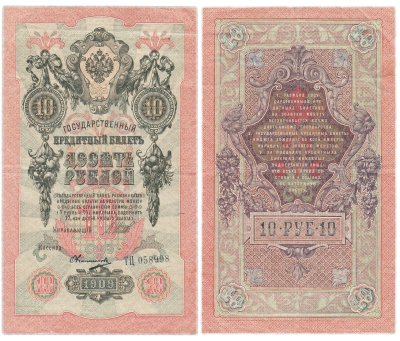

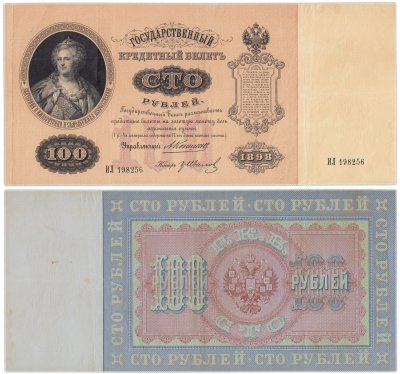

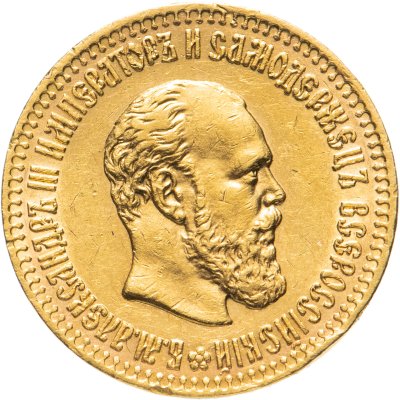

Известно, что Розанов был страстным нумизматом. Его коллекция из полутора тысяч редких монет хранится в отделе нумизматики Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. В память Розанова на здании Нижегородского государственного педагогического университета установлена мемориальная доска: «Здесь, в Нижегородской губернской мужской гимназии, с 1872 по 1878 год учился Розанов Василий Васильевич, выдающийся русский философ, писатель и публицист».